La storia di Ahed Tamimi, 17 anni, in carcere e sotto processo per aver cacciato con schiaffi e calci soldati israeliani dalla sua casa

29 min letturadi Angelo Romano e Roberta Aiello

Aggiornamento 10 aprile 2018: La scorsa settimana Daily Beast ha pubblicato un articolo in cui dice di aver visionato i 93 minuti dell'interrogatorio dello scorso 26 dicembre da parte di ufficiali israeliani ad Ahed Tamimi. Nei giorni successivi sono state diffuse in Rete due versioni editate del filmato, rispettivamente di 10 e 2 minuti. Nei giorni scorsi, Al Jazeera ha diffuso una clip della versione di 2 minuti in cui si vedono gli ufficiali israeliani utilizzare minacce e tecniche intimidatorie nei confronti della giovane palestinese per avere informazioni: le viene mostrato il filmato in cui schiaffeggia il soldato israeliano e le viene detto che avrebbero arrestato tutte le persone presenti nel video (sua madre e i suoi cugini) se non avesse parlato e che il loro destino era nelle sue mani. Ma Ahed Tamimi resta silente. Dal video di 2 minuti, scrive Jesse Rosenfeld in un altro articolo su Daily Beast, è possibile intuire la forte pressione esercitata dalle forze dell'ordine israeliane.

L'avvocato dei Tamimi, Gabi Lasky, ha intentato una denuncia per molestie nei confronti del procuratore generale israeliano per il trattamento riservato ad Ahed Tamimi. In precedenza aveva presentato una denuncia alla polizia, ma le era stato risposto che non si poteva indagare perché non si trattava di uno dei loro ufficiali. L'avvocato ha osservato che Ahed è stata sottoposta a istanze indesiderate, sgradevoli e autoritarie all'interno di una discussione scorretta sul suo aspetto fisico. «Anche se è solo una giovane donna di sedici anni [ndr, all'epoca], è stata interrogata con solo due uomini presenti nella stanza... E questo ufficiale inizia a parlare dei suoi occhi e dei suoi capelli», spiega Lasky evidenziando che chi la stava interrogando si era avvicinata molto a Tamimi in quel momento.

L'ufficio del portavoce militare israeliano ha affermato che «negli ultimi due giorni, una denuncia presentata dall'avvocato di Ahmed Tamimi, con accuse di condotta impropria da parte di un ufficiale dell'IDF, è stata consegnata al Ministero della giustizia. Le affermazioni sono state accuratamente esaminate».

Aggiornamento 22 febbraio 2018: Ahed Tamimi ha patteggiato una pena di 8 mesi di reclusione nel procedimento a suo carico alla Corte militare di Ofer, vicino Ramallah in Cisgiordania. Mercoledì scorso il tribunale militare israeliano, in un processo a porte chiuse, ha approvato l’accordo proposto dal pubblico ministero con un ordine ufficiale, riporta Haaretz.

«Non c’è giustizia sotto l’occupazione e questa Corte è illegale», avrebbe dichiarato la 17enne rivolgendosi al tribunale subito dopo che il patteggiamento era stato presentato al giudice, secondo quanto riferito da suo padre, Bassem Tamimi, scrive Al Jazeera.

Come parte dell’accordo, Tamimi si è dichiarata colpevole di quattro capi d’accusa, tra cui lo schiaffo a un soldato israeliano, videoregistrato e poi diffuso tramite i social network. In cambio, come ha spiegato il suo avvocato, Gaby Lasky, l’accusa ne ha stralciati altri otto. L’accusa iniziale prevedeva infatti 12 capi di imputazione per fatti risalenti al 2016: cinque contro le forze di sicurezza, compreso il lancio di pietre. Ahed era stata accusata di aver aggredito un soldato, di averne minacciato un altro, di aver interferito con un militare mentre adempieva i suoi compiti, di istigazione alla violenza e di aver lanciato oggetti contro una persona o una proprietà.

Oltre alla condanna a 8 mesi di prigione, Ahed Tamimi dovrà pagare una multa di 5mila shekel (pari a 1437 dollari). L’avvocato Gaby Lasky ha fatto sapere che Ahed uscirà di prigione in estate perché ha già scontato parte della pena in attesa della sentenza definitiva.

The military prosecution today erased 8 of the 12 counts in Ahed Tamimi’s indictment, including all charges of stone throwing and incitement to terror. Since the occupation’s legal system doesn't provide justice we reached a plea of 8 months which is a considerable achievement.

— Gaby Lasky ⚑⚑ (@gaby_lasky) March 21, 2018

«Abbiamo capito che non ci sarebbe stato un processo equo nel momento in cui hanno deciso di mantenerlo a porte chiuse», ha commentato Lasky in una dichiarazione raccolta da Afp. Solo lunedì scorso il tribunale militare aveva respinto una richiesta presentata dall’avvocato dei Tamimi per un procedimento pubblico a porte aperte.

L’accusa ha raggiunto un accordo anche con Nur e Nariman Tamimi, la cugina e la madre di Ahed. Nur è stata condannata a 16 giorni di prigione (già scontati) e un sanzione di 2mila shekel (575 dollari), Nariman a 8 mesi di carcere e una multa di 6mila shekel (1725 dollari). La madre di Ahed, Nariman Tamimi era stata accusata anche di incitamento sui social media per aver filmato il momento in cui sua figlia stava schiaffeggiando il militare.

Il patteggiamento di Ahed, Nur e Nariman Tamimi non costituisce un caso isolato. Nella maggior parte dei casi nei tribunali militari israeliani si patteggia una pena, spiega ad Al Jazeera Sahar Francis, direttrice di Addameer, organizzazione per i diritti dei prigionieri palestinesi. Secondo Defense for Children International-Palestine (DCIP), su 297 casi che sono stati chiusi dagli avvocati del gruppo tra il 2012 e il 2015, 295 hanno dato luogo a un patteggiamento. I palestinesi non si fidano del sistema, racconta ancora Sahar Francis, perché «tutte le confessioni sono prese a seguito di torture, maltrattamenti e coercizione» e le decisioni dei tribunali si baserebbero su elementi ottenuti in questo modo, cioè attraverso «l'abuso e la coercizione durante gli interrogatori iniziali».

«Condannando Ahed a otto mesi di carcere, le autorità israeliane hanno confermato ancora una volta di non avere alcun rispetto per i diritti dei bambini palestinesi e non hanno intenzione di invertire le loro politiche discriminatorie. Secondo la Convenzione sui diritti dell'infanzia, di cui Israele è parte, l'arresto, la detenzione o la detenzione di un bambino devono essere usati solo come misura di ultima istanza e per il periodo di tempo più breve possibile», ha dichiarato Magdalena Mughrabi, vicedirettrice di Amnesty International per il Medio Oriente e l'Africa, chiedendo l’immediata scarcerazione di Ahed Tamimi. «La condanna di oggi è un altro esempio allarmante del disprezzo delle autorità israeliane per i loro obblighi di proteggere i diritti fondamentali dei palestinesi che vivono sotto la loro occupazione, in particolare i bambini. Ahed Tamimi è un minore. Nulla che ha fatto garantisce il suo continuo imprigionamento e lei deve essere rilasciata immediatamente».

Per alcuni è una nuova Giovanna d'Arco. Altri la chiamano "Shirley Temple", un po' per i riccioli simili a quelli della famosa attrice bambina prodigio hollywoodiana, un po' per il carattere ribelle, ritenendola una vera e propria star della causa palestinese, il simbolo della nuova Intifada. Si chiama Ahed Tamimi, ha soltanto 17 anni e da due mesi è in carcere in detenzione amministrativa. Dal 13 febbraio sta affrontando un processo, a porte chiuse, per aver spinto fuori da casa sua un soldato israeliano. Da quando era molto piccola sfida i militari israeliani presenti a Nabi Saleh, un piccolo villaggio nel governatorato di Ramallah e al-Bireh, completamente circondato da insediamenti israeliani, dove è nata e vive con la famiglia.

Il 15 dicembre scorso ha affrontato per l'ennesima volta l'esercito israeliano, presente all'esterno della sua abitazione perché impegnato negli scontri con la popolazione locale che protestava contro l'occupazione israeliana e la decisione di Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale dello stato di Israele. A Nabi Saleh, si protesta, da anni, ogni venerdì.

2 #Palestinian girls asked an #Israeli officer & solider to get out from their home’s garden “ get out of here, get out of our home , do not stay here “ some pushing & kicking take place in the village of al Nabi Salah , Ramallah. The girls got both of them out the gardens.#Trump pic.twitter.com/H6akBF29tk

— Nasser Atta (@nasseratta5) December 19, 2017

L'intera scena è stata ripresa e trasmessa livestreaming dall'account Facebook di Nariman Tamimi, madre di Ahed, in un video - della durata di quasi 25 minuti - diventato virale velocemente in cui si vede la ragazza, nonostante il successivo intervento della madre, dare prima spintoni e poi schiaffi e calci, insieme alla cugina 21enne Nour, a due militari, per allontanarli dalla sua abitazione.

Tre giorni dopo, nella notte tra il 18 e il 19 dicembre, Ahed è stata arrestata, nel corso di un raid ripreso in un video dall'esercito israeliano, e la madre trattenuta quando è andata alla stazione di polizia per chiedere informazioni sulla figlia. Il giorno successivo è stata arrestata la cugina Nur.

«È inaccettabile che le autorità militari abbiano deciso di filmare l'arresto di un minore e di inviare il video ai media come punizione», ha dichiarato a +972 Gaby Lasky (ex segretario generale di Peace Now e membro del partito israeliano di sinistra Meretz al consiglio comunale di Tel Aviv-Jaffa), l'avvocato che si occupa della difesa di Ahed e di sua madre, commentando la richiesta da parte delle autorità di svolgere l'udienza a porte chiuse. «Improvvisamente la polizia si preoccupa della protezione dei diritti di un minore [...] Sembra che tutto sia finalizzato ad impedire a tutti di vedere cosa succede all'interno dell'aula del tribunale».

Per Gaby Lasky, «la difficoltà del caso di Ahed va oltre le sfide legali che devono affrontare i palestinesi che vivono sotto l'occupazione quando vengono arrestati dall'esercito israeliano. Il video mostra l'essenza del conflitto tra Israele e i palestinesi» e può rafforzare sia la narrativa palestinese che quella israeliana. Le opinioni a riguardo dipendono dagli occhi di chi lo guarda.

La legale si mostra particolarmente preoccupata anche rispetto all'imparzialità che può essere garantita da una corte militare. «Il tribunale militare non è una qualsiasi corte di giustizia; è un organo dell'occupazione. Perpetua l'occupazione. Sia il giudice che l'accusa indossano la stessa uniforme e fanno parte dello stesso sistema mentre la difesa no. [...] Quando si discute di un reato in un tribunale ordinario, si può sempre parlare delle circostanze del caso. In questa situazione, le circostanze si riferiscono a una ragazza di 16 anni che è nata sotto l'occupazione. Il tribunale militare non prende in considerazione questi elementi. Non sono presentati. È un dato di fatto. Ma se si vuol vedere il quadro intero, bisogna tener conto di questi aspetti». Per Gaby Lasky, inoltre, la storia sta avendo enorme risonanza poiché ripropone una questione che ormai gli israeliani non affrontano più da tempo: l'occupazione dei Territori palestinesi. «Le persone che hanno subito un'occupazione, hanno il diritto di combatterla? Sì o no, e qual è il modo migliore per farlo?», si chiede Lasky.

Nel corso della prima udienza, avvenuta dinanzi a un tribunale militare il 20 dicembre, è stato chiesto al padre di Ahed, Bassem Tamimi, impegnato nella causa palestinese con tutta la famiglia, di presentarsi il giorno successivo per essere interrogato. «Non mi fido di questa corte perché è coinvolta nell'occupazione, perché sostiene l'occupazione e l'occupante», ha detto l'uomo. «È usata per dare legittimità all'arresto di Ahed, una bambina».

Tra i motivi che avrebbero indotto Ahed ad affrontare i militari israeliani il 15 dicembre ci sarebbe il ferimento del cugino Mohamed, di 15 anni, colpito alla testa, durante una manifestazione svoltasi lo stesso giorno, da un proiettile di gomma sparato da un soldato israeliano, che lo ha preso al naso, rompendogli la mascella e perforando la parte sinistra del cervello che gli è stata rimossa.

Mohammed Tamimi, nouvelle victime des soldats israéliens. Le cousin de Ahed Tamimi raconte comment il a reçu une balle dans la tête quelques heures avant l'arrestation de l'adolescente. pic.twitter.com/ISzgIvrtLd

— AJ+ français (@ajplusfrancais) January 8, 2018

L'1 gennaio 2018, Ahed e Nariman Tamimi sono state formalmente accusate di aggressione aggravata e di impedimento ai soldati dello svolgimento del loro dovere. Ahed Tamimi deve rispondere complessivamente di 12 capi d’accusa, tra cui incitamento attraverso i social media e reati relativi ad altri cinque scontri che avrebbe avuto con soldati israeliani negli ultimi due anni. La ragazza rischia fino a 10 anni di carcere.

Il 5 gennaio Nur Tamini è stata rilasciata su cauzione in attesa del processo. «Non è stato facile perché era la prima volta che venivo arrestata, ma in carcere ho incontrato molte donne che da anni combattono per la propria sopravvivenza quotidiana», ha raccontato a +972. «L'esperienza più difficile l'ho vissuta nel mezzo con cui trasportano le persone arrestate. Ci hanno prelevato dalla prigione di Sharon alle 2 del mattino e ci hanno riportato alle 11 di sera. Abbiamo trascorso la maggior parte del tempo prima e dopo le udienze in quei mezzi, dove fa molto freddo e non c'è accesso a cibo, acqua o servizi igienici».

Nel video dove appare insieme alla cugina, Nur dice: «Il problema è che molte persone hanno visto solo pochi minuti, ricavandone un'immagine parziale di ciò che è accaduto. Non sanno cosa è successo prima. Alcuni soldati avevano appena sparato a un ragazzino nel nostro villaggio colpendogli il volto, ferendolo molto gravemente e mettendone a rischio la vita. Non è normale fare una cosa del genere. Ecco perché volevamo che i soldati se ne andassero. Era una situazione delicata». Alla domanda se abbia ripensato all'alterco con i soldati durante il tempo trascorso in detenzione, Nur risponde di essere consapevole del prezzo da pagare e di non avere rimpianti. «Quando accade qualcosa nel nostro villaggio, agiamo con il cuore e non con la testa - senza pensare preventivamente alle conseguenze o agli effetti. Questo ci consente di preservare la nostra umanità. Il tempo trascorso in prigione non ha importanza».

Sulla cugina, Nour racconta di averla vista in prigione brevemente e in rare occasioni ma è apparsa"forte e di buon umore". Ahed viene tenuta in una cella separata dalle altre donne della famiglia Tamimi perché minorenne.

L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha criticato le decisioni assunte dalle autorità israeliane dichiarando che "la privazione della libertà dei minori deve essere utilizzata solo come ultima misura a disposizione, per il più breve tempo possibile, e che l'interesse superiore del minore deve avere una considerazione preminente", come sancito dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia, di cui Israele è stato parte.

Amnesty International ha chiesto alle autorità israeliane di "rilasciare immediatamente" Ahed. «Nulla che Ahed Tamimi ha fatto può giustificare il proseguimento della detenzione di una ragazza di 16 anni» ha dichiarato in una nota ufficiale Magdalena Mughrabi, vicedirettrice di Amnesty International per il Medio Oriente e l’Africa del Nord. «Le immagini della ragazza disarmata che aggredisce due soldati armati e dotati di equipaggiamento protettivo mostrano che quell’azione non costituiva alcuna minaccia concreta e che la sua punizione è palesemente sproporzionata» ha aggiunto Mughabi. «L’arresto di Ahed Tamimi e il procedimento militare nei suoi confronti mettono in evidenza il trattamento discriminatorio, da parte delle autorità israeliane, dei minorenni palestinesi che osano sfidare la repressione, spesso brutale, delle forze occupanti», ha commentato Mughrabi.

Israele: rilasciare l’attivista palestinese Ahed Tamimi https://t.co/KKn4vbhK0V #FreeAhedTamimi

— Amnesty Italia (@amnestyitalia) January 16, 2018

Ogni anno, sottolinea l'ONG in un comunicato, l’esercito israeliano processa centinaia di minorenni palestinesi nei tribunali militari di giustizia minorile, spesso a seguito di arresti che avvengono durante raid notturni e dopo averli sistematicamente sottoposti a maltrattamenti - tra cui l’obbligo di stare con gli occhi bendati, le minacce, gli estenuanti interrogatori in assenza di avvocati o familiari, l’isolamento e in alcuni casi la violenza fisica.

A metà gennaio, con un comunicato stampa, le missioni dell'Unione europea a Gerusalemme e Ramallah hanno espresso profonda preoccupazione per l'arresto di Ahed e di un altro minorenne, Fawzi Muhammad al-Juneidi, nonché per l'uccisione di un altro palestinese diciassettenne, Musaab al-Tamimi, da parte delle forze di sicurezza israeliane, durante le proteste del 3 gennaio.

Intanto, in tutto il mondo, si sono svolte e continuano a svolgersi manifestazioni a sostegno della liberazione di Ahed.

Il 28 dicembre 2017, a Londra, a una settimana dall'arresto, manifesti sono apparsi alle fermate degli autobus per esprimere solidarietà nei confronti dell'adolescente e di tutti i prigionieri palestinesi. Il progetto - ideato ed eseguito da London Palestine Action e Protest Stencil - ha coinvolto varie strade della capitale del Regno Unito. «Dopo l'arresto di Ahed, volevamo esprimere pubblicamente solidarietà a lei, alla famiglia Tamimi, a Nabi Saleh», ha dichiarato Leila White di London Palestine Action a +972 Magazine. «Molti di quelli coinvolti nell'azione di Londra sono stati a Nabi Saleh e hanno partecipato alle proteste lì, hanno marciato con Ahed e la sua famiglia».

Il 4 gennaio 2018, manifestanti hanno sfilato a Parigi mostrando la foto di Ahed e chiedendone il rilascio.

Il 5 gennaio in centinaia si sono riuniti all'interno della Grand Central Station di New York, chiedendo la liberazione di Ahed. I manifestanti hanno recitato slogan e mostrato striscioni con le scritte "Liberate subito Ahed Tamimi", "Gli Stati Uniti devono smettere di aiutare Israele" e "I prigionieri palestinesi devono essere rilasciati". In un comunicato stampa distribuito durante la manifestazione, Israele è stato accusato di detenere la ragazza illegalmente e sono state fornite informazioni sull'attivismo della sua famiglia.

Il 13 gennaio palestinesi provenienti da vari villaggi della Cisgiordania occupata si sono riuniti a Nabi Saleh per chiedere il rilascio di Ahed e di sua madre, oltre a protestare contro la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Tuttavia, le forze israeliane si erano appostate all'ingresso del villaggio un'ora prima dell'inizio della manifestazione, impedendo a molti attivisti e giornalisti stranieri di entrare. I manifestanti hanno inizialmente marciato verso una collina adiacente il villaggio di Halamish, la cui costruzione ha confiscato centinaia di ettari di terra appartenente a Nabi Saleh, per poi proseguire verso un checkpoint israeliano e una torre militare all'ingresso del villaggio. Le forze israeliane hanno sparato gas lacrimogeni, provocando l'inalazione di gas a dozzine di manifestanti. Secondo quanto riferito da alcuni residenti ad Al Jazeera, almeno sette persone sono rimaste ferite da proiettili di gomma.

Tra i dimostranti era presente anche Janna Jihad, cugina undicenne di Ahed, descritta da molti come la più giovane giornalista palestinese poiché documenta, sul suo profilo Facebook, tutto quello che accade nel villaggio di Nabi Saleh. Ad Al Jazeera ha raccontato quanto le manchi Ahed, che ha descritto come la sua "migliore amica". Per la giovanissima attivista il presunto attacco israeliano ai minori a Nabi Saleh era destinato a "fermare i giovani palestinesi" perché "sanno che facciamo parte della prossima generazione che combatte per salvare la Palestina".

Ahed Tamimi, le proteste di Nabi Saleh e il conflitto tra israeliani e palestinesi

Le proteste a Nabi Saleh non nascono oggi. Sono almeno 8 anni, infatti, che testate giornalistiche israeliane ogni venerdì parlano di scontri nel villaggio di circa 500 abitanti, situato a nord del distretto di Ramallah in Cisgiordania.

Dalla fine del 2009 gli abitanti di Nabi Saleh protestano contro l’espansione degli insediamenti da parte dei coloni del vicino centro di Halamish. L’insediamento israeliano è lì dalla fine degli anni Settanta, fondato dai membri del gruppo nazionalista messianico Gush Emunim, spiega Ben Ehrenreich sul New York Times.

Dalla maggior parte delle finestre esposte a sud a Nabi Saleh, è possibile vedere i tetti rossi di Halamish, l'insediamento israeliano sulla collina lungo la valle. Accanto ad Halamish c'è una base militare israeliana, e nella valle tra Nabi Saleh e l'insediamento, oltre l'autostrada e su per un sentiero sterrato, una piccola sorgente d'acqua dolce, che i palestinesi chiamavano da tempo Ein al-Qaws.

È proprio la sorgente l’oggetto del contendere tra israeliani e palestinesi, tra i coloni di Halamish e gli abitanti di Nabi Saleh. Nell’estate del 2008, i coloni hanno provato a estendere i recinti dei propri insediamenti nelle terre di proprietà palestinese (e in particolare proprio della famiglia Tamimi), costruendo la prima di una serie di vasche dove raccogliere le acque. Successivamente aggiunsero una panca e un pergolato per l'ombra. Anni dopo, racconta Ehrenreich, i coloni hanno chiesto retroattivamente un permesso di costruzione, che le autorità israeliane hanno rifiutato di rilasciare perché i richiedenti non avevano dimostrato di avere diritti sulla terra in questione.

Halamish è ora un insediamento completamente consolidato. Dietro il filo spinato e il recinto perimetrale, oltre il cancello e le guardie armate, ci sono campi da gioco, una piscina coperta, un centro sociale, un anfiteatro, una clinica, una biblioteca, una scuola e diverse sinagoghe. Le strade sono ben asfaltate, costeggiate da aiuole e fioriere, nei cortili ci sono alberi di limoni. Molti degli abitanti di Halamish lavorano a Tel Aviv, la popolazione è cresciuta più del doppio di quella di Nabi Saleh. Come raccontava la portavoce di Halamish, Shifra Blass, quando lei e suo marito sono emigrati dagli Stati Uniti nei primi anni ’70, all’epoca la Cisgiordania era un’area vuota ed erano convinti di stabilirsi in una terra che era stata loro promessa.

Sul NYT un lungo articolo sulla possibilità di una Terza Intifadahttp://t.co/wtYfknj6q0pic.twitter.com/FMbn6yb2Rh pic.twitter.com/azzTrftHvE

— Franco Maria Fontana (@francofontana43) March 17, 2013

C’è voluto più di un anno per la gente di Nabi Saleh per organizzarsi. Nel dicembre 2009 hanno tenuto la loro prima marcia, protestando non solo per la perdita della sorgente ma anche per l'intero complesso sistema di controlli - di permessi, posti di blocco, muri, prigioni - con i quali Israele mantiene la sua presa sulla regione.

In poco tempo Nabi Saleh è diventato rapidamente il più vivace della decina di villaggi della Cisgiordania nell’organizzazione di manifestazioni settimanali contro l'occupazione israeliana. Da allora, ogni venerdì dopo la preghiera di mezzogiorno, gli abitanti del villaggio, a volte insieme a giornalisti e attivisti israeliani e stranieri, marciano dal centro della città alla sorgente, percorrendo una distanza di quasi un chilometro. E ogni venerdì i soldati israeliani li fermano utilizzando gas lacrimogeni, proiettili rivestiti di gomma, esplosioni da un cannone ad acqua di un liquido nocivo e maleodorante chiamato dagli abitanti stessi “puzzola” e, occasionalmente, anche fuoco vivo.

L’esercito israeliano – si legge nelle cronache dell’epoca – aveva definito assurdo quanto stava accadendo a Nabi Saleh, sostenendo di essere stato trascinato in un conflitto al quale era estraneo, visto che il suo compito era quello di garantire che gli agricoltori palestinesi potessero coltivare le proprie terre. Secondo alcuni attivisti, intervenuti nelle proteste accanto agli abitanti del villaggio, le autorità israeliane erano, però, a conoscenza dei tentativi dei coloni di Halamish di occupare le terre di proprietà palestinese e l’esercito aveva usato violenza e armi da fuoco nonostante le proteste fossero non violente e vedessero la partecipazione di donne e bambini.

Nabi Saleh, la sorgente e il destino dei territori occupati: verso una terza Intifada?

Gli scontri tra i coloni israeliani di Halamish e gli abitanti palestinesi di Nabi Saleh vanno oltre la rivendicazione dell’uso della sorgente d’acqua, un tempo nei terreni di proprietà della famiglia Tamimi.

«I coloni di Halamish si sono stabiliti nelle terre del nostro paese nel 1976, e dal 2000 hanno iniziato a espandersi», aveva detto nel gennaio 2010, un mese dopo l’inizio delle proteste, Bassem Tamimi a ynet, accusando l'esercito israeliano di cooperare agli attacchi contro gli agricoltori palestinesi. Secondo lui, al di là dell’episodio in sé, il tentativo di annettere la sorgente, costituiva «un precedente» di ciò che sarebbe potuto accadere «in futuro per altre terre. Ecco perché dovevamo agire. (…) Non è solo la sorgente ad animarci, ma il timore che con l'aiuto dell'esercito, i coloni continueranno a conquistare sempre più terre».

La lotta per la sorgente si innesta in decenni di scontri tra israeliani e palestinesi per la definizione dei confini tra Israele e Cisgiordania ed è allo stesso tempo simbolo del dialogo mancato per il riconoscimento dello Stato palestinese. La storia della famiglia di Ahed Tamimi si intreccia inestricabilmente a quella del villaggio di Nabi Saleh (dove, scrive sempre Ehrenreich, tutti i 550 abitanti hanno legami di sangue o matrimonio e quasi tutti condividono il cognome Tamimi) e in ogni sua piega mostra le stratificazioni di un conflitto geo-politico irrisolto che dura da almeno 70 anni. Ci sono momenti della storia di questa famiglia (e, in particolare, dell’esistenza di Bassem Tamimi) che richiamano, quasi come capi di più gomitoli intrecciati, una rete di eventi che riguardano un intero popolo, fazioni in lotta, interessi geo-politici internazionali su un’area dagli equilibri così delicati e così strategica come il Medio Oriente. In sintesi, la storia dei Tamimi, quella di Nabi Saleh e del conflitto tra Israele e Palestina si compenetrano e condividono il medesimo denominatore: sono, su scala differente, un’unica storia di incorporazione di un confine in continuazione negoziazione.

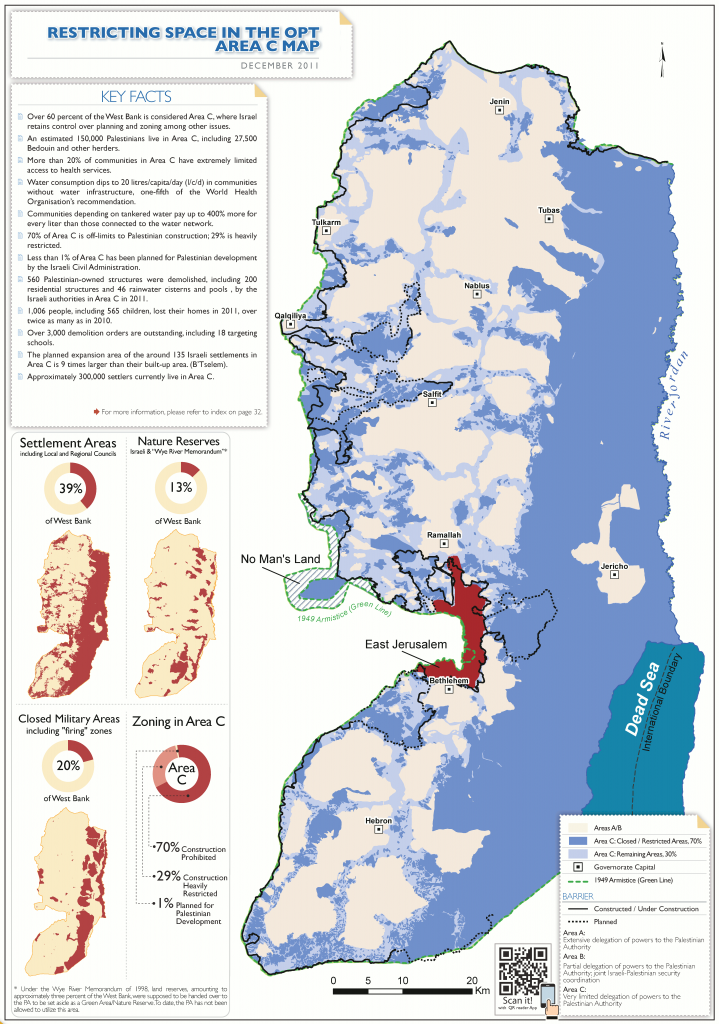

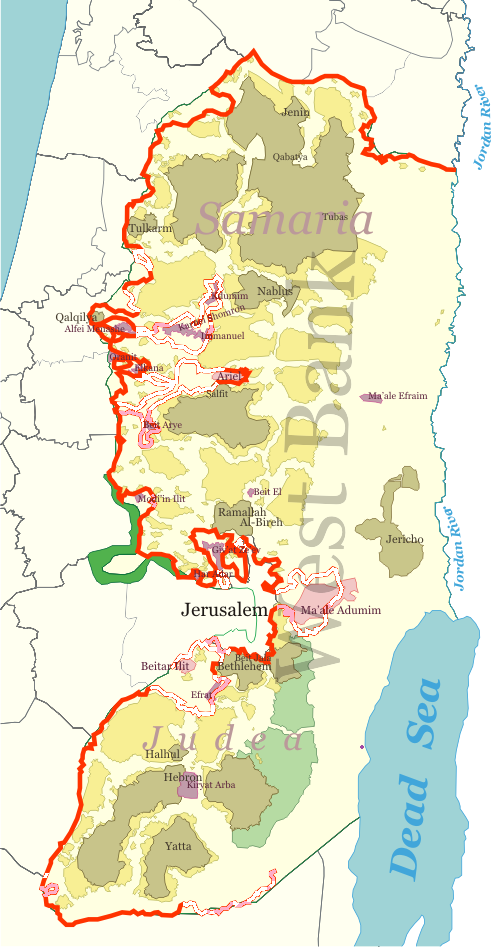

Nabi Saleh si trova nella cosiddetta zona C, una delle tre aree in cui è stata suddivisa la Cisgiordania dopo gli accordi di Oslo del 28 settembre 1995, una tappa importante del processo di pace avviato nel tentativo di trovare un accordo tra israeliani e palestinesi, per quella che è stata definita una strategia “terra per la pace”: in caso di nascita di due Stati distinti e separati, alcuni dei coloni israeliani dovrebbero lasciare la Cisgiordania, mentre alcuni insediamenti di confine diventerebbero terra israeliana. In cambio, Israele consegnerebbe parte del suo territorio alla Palestina.

Gran parte dei palestinesi (quasi 3 milioni) si trova nelle due parti più piccole della Cisgiordania, l’area A (pari al 18% di tutto il territorio) e l’area B (pari al 22%). L’area C, la zona più dotata di risorse naturali, inclusa la maggior parte dei terreni agricoli e dei pascoli palestinesi, è abitata da quasi 386mila ebrei e circa 300mila palestinesi e corrisponde a circa il 63% della Cisgiordania. La popolazione ebraica è amministrata dalla giurisdizione della Giudea e della Samaria (il nome utilizzato dagli ebrei per definire quella parte dell’area), la popolazione palestinese direttamente dal Coordinatore dell’Attività di governo (una delle unità del Ministero della Difesa israeliano) e indirettamente dall’Autorità Nazionale Palestinese a Ramallah. Parte dell’area sarebbe dovuta finire sotto il controllo dei palestinesi entro il 1999: dopo la nascita di un parlamento palestinese eletto, l’Amministrazione civile israeliana avrebbe dovuto ritirarsi e il Consiglio (eletto poi nel gennaio 2016) avrebbe ottenuto alcuni poteri. Anzi, il numero dei coloni israeliani è cresciuto nel tempo: nel 1972 erano 1000, 110mila nel 1993, 400mila secondo le ultime stime.

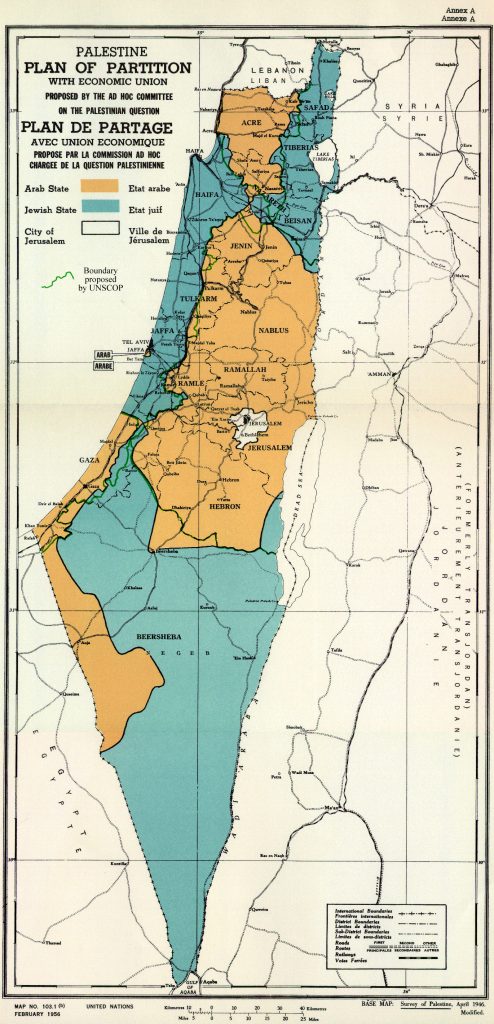

Gli accordi di Oslo furono un tentativo per trovare una soluzione alla questione dei confini tra lo Stato di Israele e la Cisgiordania che si trascina dal 1949. Tra il 1896 e il 1948, centinaia di migliaia di ebrei si trasferirono dall'Europa a quella che allora era un territorio, abitato da arabi, controllata dal Regno Unito. I due popoli combatterono amaramente. Nel 1947 le Nazioni Unite votarono per suddividere la terra in due paesi: quasi tutti i circa 650mila ebrei andarono nel territorio contrassegnato in blu nella mappa sottostante, la popolazione araba, quasi il doppio di quella ebraica, andò nell’area in arancione.

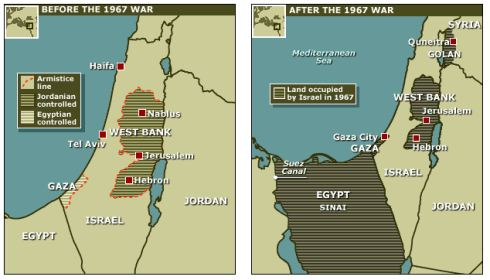

L’accordo fu accettato dagli ebrei e respinto dai palestinesi, che vedevano nel piano un tentativo di acquisizione di quella che percepivano essere la loro terra. Egitto, Giordania, Iraq e Siria dichiararono guerra a Israele. Le forze israeliane sconfissero le milizie palestinesi e gli eserciti arabi conquistando un terzo dei territori assegnati ai palestinesi dall’Onu. Per i palestinesi fu la Nakba, la catastrofe. Alla fine del conflitto, dopo l’Armistizio del 1949, Israele possedeva il 77% della ex Palestina britannica (tutta tranne la Cisgiordania, Gerusalemme est, controllata dalla Giordania, e la Striscia di Gaza, controllata dall’Egitto. I nuovi confini, così stabiliti, presero il nome di “Green Line”, la linea verde, chiamata così per il colore dell’inchiostro usato per tracciare la demarcazione sulla mappa. La linea, corrispondente al fronte militare del 1948, divideva centri e villaggi, finendo con il separare i contadini con quelli che erano i loro terreni.

È a questa linea di demarcazione che oggi i palestinesi fanno riferimento quando pensano a una delimitazione della Cisgiordania e a un futuro Stato palestinese. Negli anni successivi all’armistizio, Israele ha, infatti, provato più volte, riuscendoci, a espandere i propri confini, andando oltre i limiti tracciati su mappa.

Nel 1967, con la Guerra dei Sei Giorni, Israele diventa a tutti gli effetti una forza occupante. Alla fine dei combattimenti gli israeliani occuparono tutta l’attuale Cisgiordania, Gerusalemme est, la Striscia di Gaza, le alture del Golan e la penisola del Sinai (poi restituita all’Egitto nel 1979). Sono i cosiddetti territori occupati, situati tutti oltre la “linea verde”, divenuta da quel momento in avanti militarmente irrilevante e dallo status incerto.

Queste nuove conquiste non sono mai state riconosciute dalle Nazioni Unite, che – ricostruisce Giovanni Fontana su Il Post – nelle risoluzioni 242 e 338 avevano chiesto a Israele di ritirarsi nei territori precedenti al conflitto del 1967. Per il Consiglio di Sicurezza dell’Onu e la Corte di Giustizia Internazionale, sono “territori occupati”, Israele li definisce “contestati”. Al contrario di quanto chiesto dall’Onu, dal 1967 in poi, lo Stato israeliano ha cominciato a costruire sempre più insediamenti sui territori che ha occupato al di fuori della legalità internazionale, come stabilito dalla Quarta convenzione di Ginevra (secondo Israele non applicabile nel suo caso), secondo la quale una potenza occupante non può trasferire i propri civili su un territorio occupato. È proprio sulla legittimità dell’occupazione di questi territori, sulla ridefinizione dei confini, costantemente in bilico, e sulle terre da “scambiare” che non c’è accordo tra israeliani e palestinesi.

La ridefinizione dei confini e l’espansione dei propri insediamenti è avvenuta in due modi. A partire dalla primavera del 2002, Israele ha pianificato la costruzione di una barriera di separazione (fatta di muri e reticolati con porte elettroniche) per evitare le incursioni di terroristi palestinesi. La barriera, lunga 730 km e ridisegnata più volte in seguito a pressioni internazionali (rinegoziata fra il 2004 e il 2005 su richiesta dei palestinesi, dell’Europa e della Corte di giustizia suprema israeliana), ricalca la “linea verde”, penetrando però qua e là all’interno della Cisgiordania e inglobando al suo interno la maggior parte delle colonie israeliane nei territori occupati e la quasi totalità dei pozzi d’acqua.

La storia di Bassem Tamimi e la nascita della “resistenza popolare”

In questo contesto si innesta la storia della famiglia Tamimi e, in particolare, del padre di Ahed, Bassem, le cui vicende personali si intrecciano alle tappe principali del conflitto tra Israele e Palestina, come mostra un lungo reportage di Ben Ehrenreich sul New York Times: la Guerra dei Sei Giorni del 1967, le due intifada, le proteste di Nabi Saleh. Impiegato al Ministero dell’Interno dell’Autorità palestinese, in un dipartimento che si occupa dell’approvazione dei visti di ingresso per i palestinesi all’estero, Bassem Tamimi è stato parte attiva degli ultimi 50 anni di storia israelo-palestinese. Sin dalla nascita.

Quando le forze israeliane occuparono la Cisgiordania nel 1967, Bassem aveva 10 settimane. Sua madre lo nascose in una cava fino a quando i combattimenti non furono terminati. Bassem ricorda di aver giocato da bambino in un vecchio avamposto britannico abbandonato, ora diventato il centro della base delle forze di difesa israeliane vicino Halamish, e di aver accompagnato i ragazzini più grandi di lui, che portavano le pecore al pascolo, sulla collina dove ora sorge l’insediamento ebraico. Quando i coloni arrivarono, lui aveva 9 anni.

Nabi Saleh – storicamente vicina a Fatah, a differenza di Hamas, il movimento militante islamista, che governa Gaza e non ha mai avuto un punto di appoggio nel villaggio – è stata una delle aree più esplosive sia nella prima che nella seconda Intifada, i due momenti più importanti di rivolta palestinese nei confronti di Israele, la prima alla fine degli anni ’80, la seconda all’inizio del 2000, ritenuta come la pietra tombale sui processi di pace e l'inizio di un periodo più oscuro nelle relazioni israelo-palestinesi.

La prima Intifada fu una serie di manifestazioni spontanee, azioni non-violente e attacchi con pietre, bottiglie molotov e uso occasionale di armi da fuoco. L’esercito israeliano rispose con forza agli attacchi e le vittime palestinesi superarono di gran lunga quelle israeliane.

Durante la prima Intifada, Bassem Tamimi, uno dei principali giovani attivisti di Fatah, è stato incarcerato 7 volte «senza però essere mai stato accusato di un crimine», dice al New York Times. Dopo un arresto nel 1993, a causa dei traumi subito durante un interrogatorio, ha affermato di essere stato in coma per una settimana come testimonierebbe una cicatrice sulla sua tempia. Sempre in quel periodo, sua sorella sarebbe morta dopo essere caduta da una rampa di scale colpita da un soldato.

Se la prima Intifada avvicinò l’opinione pubblica internazionale alla causa palestinese e portò poi agli accordi di Oslo del 1993, la seconda Intifada, durata 6 anni fino al 2006, segnò per Bassem Tamimi «un grande passo indietro». Il ricorso agli attentati suicidi (invece che all’utilizzo di pietre, costruzione di barricate per bloccare le strade, sfidare attraverso forze impari l’esercito israeliano) fu «un errore strategico. Politicamente siamo andati indietro e il sostegno internazionale ricevuto fu in gran parte sperperato». Bassem non negava il diritto alla resistenza armata, semplicemente pensava che non potesse funzionare, che fosse strategicamente controproducente. Le perdite della seconda Intifada sono state enormi. Più di 3mila palestinesi e oltre mille israeliani morti, l’economia rovinata, Gaza e la Cisgiordania più isolate che mai e i palestinesi «sconfitti, divisi ed esausti», afferma Bassem. La seconda Intifada, insieme all'ondata di razzi lanciati da Gaza dopo l'acquisizione di Hamas, ha trasformato l’approccio israeliano al conflitto e al processo di pace.

È la piena consapevolezza del fallimento della strategia della seconda Intifada che porta, quando gli attacchi suicidi erano ancora in corso, a sperimentare una nuova modalità di protesta. Nel 2003, racconta Ehrenreich sul New York Times, Bassem Tamimi e altri abitanti di Nabi Saleh iniziarono a partecipare alle manifestazioni a Budrus, a 20 minuti di distanza dal villaggio. Budrus, come altri centri che si trovavano lungo la cosiddetta barriera di separazione pianificata da Israele, rischiava di essere separato dalla Cisgiordania. Quando gli abitanti del centro iniziarono a manifestare, l’esercito israeliano reagì con lacrimogeni, arresti, percosse. Fu in quel momento che fu deciso di opporre una “resistenza disarmata”. La strategia sembrò funzionare. Dopo 55 dimostrazioni, il governo israeliano accettò di spostare il percorso del muro rendendolo più adiacente ai confini del 1967.

La resistenza disarmata fu adottata in altri villaggi fino al 2009 quando a Nabi Saleh sono iniziate le dimostrazioni dei residenti per mantenere il possesso della sorgente d’acqua. Tutti questi villaggi, insieme, spiega Ehrenreich, hanno formato quella che è conosciuta come la “resistenza popolare”, probabilmente l’unica forma di resistenza attiva e organizzata contro la presenza israeliana in Cisgiordania dalla fine della seconda Intifada. L’obiettivo era dimostrare che era ancora possibile lottare senza ricorrere alle armi, la speranza che potesse scoccare la terza Intifada. «Essere silenziosi significa accettare la situazione. Combattere con armi e bombe non può che portare alla catastrofe. Ma con la resistenza popolare possiamo far cadere il potere», dice Bassem Tamimi al New York Times.

Questa strategia ha messo in difficoltà l’esercito israeliano, come ammesso da un alto ufficiale militare: «Quando è scoppiata la seconda Intifada, dovevamo fronteggiare una situazione di pericolo molto difficile, ma sapevamo cosa fare. Se il nemico ti spara, devi ucciderlo. Fronteggiare manifestanti armati di fionde, pietre o addirittura niente, è meno netto. Come cittadino israeliano preferisco le pietre, come militare ufficiale professionista, preferisco incontrare carri armati e truppe». Per quanto un portavoce delle forze di difesa israeliane abbia descritto le proteste come violenti e illegali, Paul Hirschson, portavoce del ministero degli Affari Esteri, disse al New York Times che questo tipo di strategia non costituiva una minaccia alla sicurezza di Israele ma era problematica da gestire nel breve termine. Secondo una nota del Dipartimento di Stato statunitense, trapelata nel 2010, il generale Abi Mizrahi avrebbe avvertito le forze di difesa di essere più decisi nell’affrontare le manifestazioni degli abitanti anche se sembravano pacifiche.

Rispetto alla prima Intifada, la situazione è peggiorata spiegano Bassem Tamimi e Samir Shehadeh, ex professore di letteratura di Nabi Saleh e uno degli artefici della prima intifada: «La situazione è mille volte peggiore», per via dell’aumento dei posti di blocco, dei radi, del sistema dei permessi di edificazione. «Ci sono migliaia di possibili scintille».

Il coinvolgimento dei bambini nelle proteste e l’uso dei social media

I video di Ahed e il coinvolgimento dei bambini della famiglia Tamimi negli scontri iniziati nel 2009 a Nabi Saleh hanno sollevato diversi interrogativi su un loro utilizzo strumentale da parte della famiglia: quanto i bambini sono stati spinti in prima linea dai genitori e quanto le immagini diffuse dai video siano più il frutto di una strategia pianificata che reazioni spontanee alle azioni dell’esercito israeliano?

Ben Ehrenreich ha raccontato nel suo articolo sul New York Times di aver assistito a diverse manifestazioni di protesta durante il suo soggiorno a Nabi Saleh. Ai suoi occhi, erano combattimenti strani, asimmetrici: poche decine di ragazzi tra gli 8 e i 38 anni, armati di fionde e pietre, contro 20 o più soldati corazzati. «Le pietre sono un nostro messaggio per dire che non accettiamo la presenza dei soldati e dei coloni israeliani», racconta Bassem Tamimi. «La pietra è il nostro segno », simbolo di sfida, di rifiuto di sottomettersi all’occupazione, indipendentemente dalle probabilità di successo. Da un lato, le pietre, dall’altro le armi, simbolo di potere economico e tecnologico e del sostegno di paesi come gli Stati Uniti, spiega il giornalista.

In questo contesto, le immagini che vedono fronteggiarsi bambini e soldati sono la testimonianza visiva dell’asimmetria del conflitto, scriveva nel 2015 Anshel Pfeffer in un editoriale su Haaretz.

In questo senso, l’idea di riprendere gli scontri e le dimostrazioni e diffondere i video sui social media rappresenta una strategia per tenere alta l’attenzione globale su quanto accade a Nabi Saleh, che nel tempo era stata catalizzata da altri grandi eventi che avevano interessato il Medio Oriente, come la guerra in Siria o gli effetti delle “primavere arabe”. E così Mohammad Tamimi, per dare visibilità alle proteste del venerdì e alle condizioni dei palestinesi che vivono a ridosso dell’occupazione israeliana, ha iniziato a pubblicare notizie e video su un blog e poi su una pagina Facebook (che ora supera a 15000 follower) con il nome di Tamimi Press.

“I Tamimi – scrive Lisa Goldman su +972mag in un pezzo dal titolo molto evocativo “A Nabi Saleh ho smesso di essere sionista” (qui la traduzione dell’articolo) – sono consapevoli del potere dei social media, ma non producono deliberatamente gli scontri. Sinceramente, fra tutti i video che ho visto, nessuno riesce neanche lontanamente a rendere la vera brutalità che ho vissuto a Nabi Saleh. Forse è necessario sentire l’odore dei gas lacrimogeni e percepire la minuta dimensione di quel luogo per realizzare quanto sia oltraggioso l’agire dei soldati: entrare spavaldamente in un villaggio e scagliarsi contro un gruppo di manifestanti disarmati; aprire a calci le porte delle case e arrestare persone disarmate che non rappresentano alcuna minaccia; irrompere in una casa alle quattro del mattino, tirar giù dal letto una ragazzina e trascinarla in prigione, negandole persino il diritto di essere accompagnata da un tutore”. I Tamimi, prosegue la giornalista, stanno portando l’attenzione del mondo su centinaia di bambini palestinesi incarcerati e cosa significhi concretamente, per le persone che la vivono ogni giorno, l’occupazione.

Se è vero che il coinvolgimento dei bambini palestinesi nelle dimostrazioni risale alla prima intifada, molto spesso con il consenso dei genitori, va anche sottolineato che i bambini hanno acquisito praticamente sin dalla nascita familiarità con gli scontri e maturato una consapevolezza di tutta la situazione proprio perché cresciuti in una comunità altamente politicizzata, spiega sul Guardian Harriet Sherwood, a lungo corrispondente da Gerusalemme per il quotidiano britannico. «Vogliamo liberare la Palestina, vogliamo vivere come persone libere, i soldati sono qui per proteggere i coloni e impedirci di raggiungere la nostra terra», aveva detto Ahed Tamimi in un’intervista proprio a Sherwood nel 2013, quando aveva appena 12 anni.

Sbaglia, però, chi considera Ahed una nuova Giovanna d’Arco o una marionetta nelle mani dei palestinesi, precisa ancora Sherwood in un articolo pubblicato di recente sempre sul Guardian. È piuttosto il simbolo di una seconda generazione di palestinesi traumatizzata. Ahed ha avuto a che fare sin da quando era piccola con i raid militari a casa sua. Uno, mentre suo padre era in prigione, iniziò alle 3 del mattino con il suono dei fucili d'assalto che colpivano la porta principale. «Mi sono svegliata, c'erano soldati nella mia camera da letto, mia madre stava urlando contro di loro, hanno messo tutto in soqquadro, hanno preso il nostro portatile, le macchine fotografiche e i telefoni». Raccontava due anni fa sempre al Guardian suo padre Bassem che sua figlia «a volte si sveglia di notte, urla e ha paura, la maggior parte delle volte i bambini sono nervosi e stressati e questo influenza la loro educazione, le loro priorità cambiano, apprendere non è al centro dei loro interessi».

Incubi, insonnia, mancanza di concentrazione, riluttanza ad andare a scuola, forme di attaccamento ai genitori, fare la pipì a letto, comportamenti aggressivi, eruzioni cutanee, febbri improvvise senza una causa virale, sono le reazioni più comuni dei bambini ai traumi vissuti, racconta Mona Zaghrout dell'YMCA (Young Men’s Christian Association) di Gerusalemme est, uno dei più antichi e grandi movimenti che si occupano di giovani nel mondo. Per i più piccoli, l'impatto di un ambiente del genere è spesso profondo, spiega Frank Roni, esperto di protezione dei bambini per l’Unicef per la Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est, e a tal proposito si può parlare di "trauma intergenerazionale" della vita sotto occupazione.

A soffrirne soprattutto chi abita nell’area C della Cisgiordania (come nel caso del villaggio di Nabi Saleh), i bambini che a Gaza vivono in una striscia di terra bloccata, crescendo spesso in difficoltà economica estreme o con un’esperienza diretta della guerra, chi cresce nei ghetti impoveriti di Gerusalemme Est, a stretto contatto con insediamenti israeliani in espansione, o sulle colline a sud di Hebron.

Un rapporto del 2010 dell'organizzazione per i diritti dei bambini Defense for Children International (DCI) ha mostrato come tra i 500 e i 700 bambini palestinesi vengono arrestati ogni anno dalle forze di sicurezza israeliane, la maggior parte accusata di aver lanciato pietre. Spesso vengono presi di notte, portati via di casa senza un genitore o un adulto che li accompagna, interrogati senza avvocati, trattenuti in cella prima di un’udienza in tribunale. Alcuni sono bendati o con le mani legate. Il momento in cui i bambini realizzano di essere soli e di non poter essere protetti dai loro genitori è psicologicamente significativo.

«Il conflitto in corso, il deterioramento dell'economia e dell'ambiente sociale, l'aumento della violenza - tutto questo ha un forte impatto sui bambini, che finiscono per incorporare psicologicamente le barriere fisiche e i posti di blocco che frequentano abitualmente », dice Roni. «C'è un ciclo di traumi impresso sulla coscienza palestinese, tramandato di generazione in generazione», dice Rita Giacaman, professore di sanità pubblica presso l'università di Birzeit. «Anche la disperazione viene tramandata. È difficile per i bambini vedere un futuro. Il passato non informa solo il presente, ma anche il futuro».

Fotografia in anteprima via The Atlantic