Come fermare le morti in mare. Proposte per una gestione diversa dei flussi migratori

27 min letturadi Claudia Torrisi e Angelo Romano

Ieri mattina intorno alle 7 e 30 la nave Open Arms ha trovato un gommone distrutto a 80 miglia dalla Libia. A bordo c’erano i cadaveri di una donna e di un bambino e una sopravvissuta con gravi sintomi di ipotermia. Come racconta la giornalista di Internazionale Annalisa Camilli, che si trova a bordo della nave della Ong, la donna “ha aspettato per due giorni che arrivassero i soccorsi, con i vestiti bagnati attaccati alla pelle”, prima di essere salvata da Javier Filgueira di Open Arms, che appena l’ha vista si è tuffato in acqua e “l’ha raggiunta a nuoto tra i detriti sperando che non fosse uno sforzo inutile”. Non ce l’ha fatta invece un bambino tra i tre e i cinque anni che è morto per ipotermia poco prima che arrivassero i soccorsi a fianco di una donna, presumibilmente sua madre. Anche lei è stata trovata morta ricurva su una tavola, la pelle delle braccia bruciata dal gasolio fuoriuscito dalle taniche del gommone su cui viaggiavano.

Stamattina intorno alle 7.30 la nave Open Arms ha trovato un gommone distrutto a 80 miglia dalla Libia con due morti: una donna e un bambino e una donna sopravvissuta con gravi sintomi di ipotermia. #OpenArms #migranti #Libia #migrants #backopenarms #Libya

— annalisa camilli (@annalisacamilli) 17 luglio 2018

Riccardo Gatti, portavoce di Proactiva Open Arms ha raccontato a Camilli la cronaca di questi ultimi giorni nel Mediterraneo, ricordando come “il 16 luglio, mentre era al timone del veliero Astral, navigando nel canale di Sicilia, per tutto il giorno” avesse ascoltato “alla radio una conversazione tra un mercantile e la guardia costiera libica, parlavano di due gommoni in difficoltà a circa 80/84 miglia dalle coste libiche. Il mercantile Triades diceva di essere stato allertato dalla guardia costiera italiana e chiamava la guardia costiera libica per intervenire in soccorso dei gommoni. Le imbarcazioni con i migranti a bordo sembravano partite da Khoms, una città a est di Tripoli”.

“La conversazione tra il mercantile Triades, diretto a Misurata, e la guardia costiera libica – scrive Camilli – è andata avanti per molte ore”, finché, in serata, “la guardia costiera libica ha detto al mercantile di ripartire perché sarebbero intervenute le motovedette libiche”. Gatti ritiene che «i libici siano intervenuti». Tuttavia, aggiunge, «non riusciamo a spiegarci cosa sia successo - aggiunge - perché abbiamo trovato i resti di un gommone affondato, due morti e solo un sopravvissuto. Non sappiamo che pensare: chi ha distrutto i gommoni in questo modo? E perché queste persone sono state lasciate morire di freddo attaccate a una tavola?».

L’ipotesi dell’equipaggio della Open Arms è che si sia trattato di omissione di soccorso da parte dei libici.

#ULTIMAHORA Denunciamos omisión de socorro en aguas internacionales y abandono de una persona con vida y los cadaveres de un niño y una mujer por los supuestos Guardacostas Libios, a los que Italia legitima y pone al frente. Cada muerte es consecuencia directa de esa política. pic.twitter.com/2IsxyDHazn

— Proactiva Open Arms (@openarms_fund) 17 luglio 2018

Il 13 giugno scorso il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva detto: «Io voglio che questi bambini non siano messi su un gommone in condizioni di morire come bestie in mezzo al Mar Mediterraneo. Sono stufo dei bambini che muoiono nel Mar Mediterraneo perché qualcuno li illude che in Italia e in Europa ci siano casa e lavoro per tutti! Sono stufo di questi morti di Stato!». Queste parole erano state pronunciate da Salvini introducendo al Senato la sua relazione per ricostruire le vicende che avevano portato a tenere ferma diversi giorni nel mar Mediterraneo, tra Malta e l’Italia, la nave Aquarius con a bordo 630 persone.

Da quel momento in poi, ogni salvataggio e soccorso nel Mediterraneo si è trasformato in una prova di forza tra l’Italia e gli altri paesi europei giocata sulla pelle dei migranti che sono rimasti bloccati in mare: secondo Salvini, fermare le partenze e disincentivare il lavoro delle Ong (che consapevolmente o meno, sarebbero «complici e protagonisti» del traffico di migranti) contribuirebbe a evitare naufragi e morti, azzerare il traffico di esseri umani e porre fine agli ingressi incontrollati di migranti dall’Africa.

Negli stessi giorni dell’intervento di Salvini al Senato, il documentarista Gabriele Del Grande, che per anni ha raccontato il Mediterraneo e le migrazioni attraverso viaggi lungo i confini dell’Europa sul suo blog Fortress Europe, pubblica su Facebook una lettera al ministro dell’Interno in cui condivide la volontà di chiudere la rotta del Mediterraneo centrale utilizzata dai migranti provenienti dalla Libia per arrivare in Europa e propone un’alternativa alle politiche di chiusura delle frontiere, dei blocchi navali, dei respingimenti nei paesi di origine e dell’apertura dei centri di detenzione in Libia: introduzione dei visti per la ricerca di lavoro, del meccanismo dello sponsor, ricongiungimenti familiari.

Di fronte a una questione reale – la rotta del Mediterraneo centrale è attualmente la più pericolosa al mondo – qual è la soluzione? Chiudere le frontiere risponde a questo problema? È una soluzione che però crea altre problematiche a breve, medio e lungo termine? Ci sono misure alternative per gestire i flussi migratori? E di che natura sono le migrazioni che stanno interessando il mar Mediterraneo: la sola conseguenza di conflitti e guerre o un fenomeno più strutturale e duraturo?

Abbiamo contattato ricercatori ed esperti per capire la natura e le ragioni del fenomeno migratorio, chiedere loro possibili soluzioni per evitare che sempre più migranti rischino la propria vita partendo alla volta dell’Europa, spendendo tanti soldi e affidandosi a reti criminali di trafficanti e individuare proposte di gestione dei flussi migratori.

Chiudere le frontiere è una soluzione adeguata?

La retorica della chiusura dei porti, la mancata indicazione alle navi di un porto dove poter approdare e l’allontanamento delle Ong dal Mediterraneo non sembrano, al momento, aver ottenuto gli effetti sperati: i migranti continuano a partire, ad arrivare e a morire in mare.

Anzi, scriveva il 3 luglio scorso Annalisa Camilli, da quando le Ong si sono ritirate e la Guardia Costiera libica ha iniziato a coordinare i soccorsi, “ci sono stati tre naufragi che hanno portato il numero complessivo dei morti e dei dispersi nel solo mese di giugno a 679”. Dall’estate del 2017 il numero degli sbarchi sulle nostre coste è sensibilmente diminuito (al 30 giugno di quest’anno gli arrivi sulle nostre coste risultano calati dell’80,22% rispetto al 2017 e del 76,41% rispetto al 2016), ma, al tempo stesso, è aumentato in proporzione il numero delle persone che perdono la vita durante la traversata. Secondo i dati dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), i morti in mare nei primi sei mesi dell’anno, hanno già raggiunto quota mille. Come ha recentemente dichiarato Carlotta Sami, portavoce per il Sud Europa dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), se fino allo scorso anno nel Mediterraneo moriva 1 persona su 39, nei primi sei mesi del 2018 il dato è pressoché raddoppiato (1 morto ogni 19 persone partite) e, nel solo mese di giugno, è morta una persona su 6.

Il numero assoluto di morti e dispersi in mare, scrive su Twitter il ricercatore dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (Ispi), Matteo Villa, è tornato ai livelli precedenti al luglio 2017, quando si era cominciata a registrare una drastica riduzione delle partenze dalla Libia.

(BREAKING) After the sudden drop in #migrant departures from #Libya since 16 July 2017, the absolute number of dead and missing had abated.

Astoundingly, we are now BACK to pre-drop levels.

679 persons have died or gone missing upon leaving Libya since June 1st. pic.twitter.com/HwJf5ZQxUq

— Matteo Villa (@emmevilla) 3 luglio 2018

Villa ha poi corretto (per un errore nel conteggio) il suo primo tweet

DEAD AND MISSING AT SEA - UPDATE. In June, #migrant attempted crossings from #Libya through the Central Mediterranean route have become the deadliest since the drop in sea arrivals.

FULL DATASET HERE, constantly updated: https://t.co/JoBWtw79Xj pic.twitter.com/KrDpD88s6X

— Matteo Villa (@emmevilla) 6 luglio 2018

Nei primi sei mesi sono diminuiti i migranti che sono riusciti a raggiungere l’Italia (circa la metà rispetto all’86% del 2017), è aumentato il numero delle persone intercettate dalle motovedette libiche (il 44% rispetto al 12% dell’anno scorso) e quello dei morti durante la traversata (il 4,5%, praticamente il doppio dell’anno prima). In altre parole, per usare un’equazione, ci sono meno sbarchi e più morti. Tutto questo, scrive in un altro tweet Villa, è dovuto essenzialmente a tre fattori: “Le Ong (ndr, dalla primavera del 2015 operative in operazioni di soccorso e salvataggio nel Mediterraneo dopo la chiusura dell'operazione militare umanitaria Mare Nostrum, guidata dall'Italia, l'avvio della missione militare finanziata dall'Unione europea Triton e, successivamente, di Sophia), sono coinvolte sempre di meno nei salvataggi, i mercantili non intervengono perché temono di essere bloccati per giorni in attesa di avere indicazioni sul porto di sbarco e la guardia costiera libica non ha né i mezzi né la competenza per occuparsi dei salvataggi”.

Leggi anche >> ONG, migranti, trafficanti, inchieste. Tutto quello che c’è da sapere

Per poter capire quali politiche di gestione delle migrazioni attuare, spiegano sempre Matteo Villa e il direttore di Ispi, Paolo Magri, è essenziale conoscere la natura del flusso migratorio in modo tale da uscire da una logica emergenziale e avviare una pianificazione.

La natura dei flussi

Analizzando i dati sui flussi migratori verso il nostro paese, scrivono Magri e Villa, si può notare che negli ultimi 10 anni l’immigrazione netta (europea ed extra europea) è rimasta pressoché costante, oscillando tra i 300mila e i 500mila ingressi l’anno.

Questi dati, spiega a Valigia Blu Stefano Torelli, ricercatore dello European Council of Foreign Relations e Associate Research Fellow all’Ispi, dicono che soltanto negli ultimi anni c’è stato un incremento di arrivi in Europa di persone in fuga esplicitamente da situazioni di conflitto: «Dal 2011 in poi, in maniera particolare, una serie di dinamiche destabilizzanti (come le primavere arabe, il caos in Libia, le insurrezioni e i conflitti in Mali e nella fascia saheliana) che hanno interessato il continente africano, i conflitti in Siria e il protrarsi dell’instabilità in paesi come Iraq e Afghanistan hanno provocato un aumento delle partenze».

Tuttavia, prosegue il ricercatore, si tratta di eccezioni. «Il trend, abbastanza costante, è quello di una migrazione legata non soltanto a conflitti veri e propri, ma a situazioni di repressione e a fenomeni sia demografici che economici che fanno pensare che siamo davanti a una migrazione che non è soltanto caratterizzata da crisi congiunturali legate allo scoppio di un conflitto o di una guerra» e che si fermeranno con la fine di quei conflitti.

È, piuttosto, «una migrazione strutturale», legata al boom demografico che «vedrà la popolazione dell’Africa quasi raddoppiare da qui a trent’anni», arrivando secondo le stime delle Nazioni Unite a quasi 2 miliardi di persone, e al progressivo depauperamento delle aree geografiche anche a causa degli effetti del cambiamento climatico. A fronte di una popolazione che cresce a dismisura diminuiscono le risorse: «Penso, ad esempio, alla zona del lago Ciad, dove 30 - 40 milioni di persone dipendevano soltanto dalle attività legate a quel lago che rispetto a 30 anni fa ha perso il 90% del bacino idrico. E quindi persone, che per effetto di questo tipo di cose, dei cambiamenti climatici, non hanno più disponibilità di risorse e dunque tendono a muoversi». Tutti questi trend, afferma Torelli, fanno pensare che molti sceglieranno di emigrare e «saranno quelle persone che noi definiamo migrante economico, come se il migrante economico fosse un’offesa, quasi, come se fosse qualcosa di pericoloso».

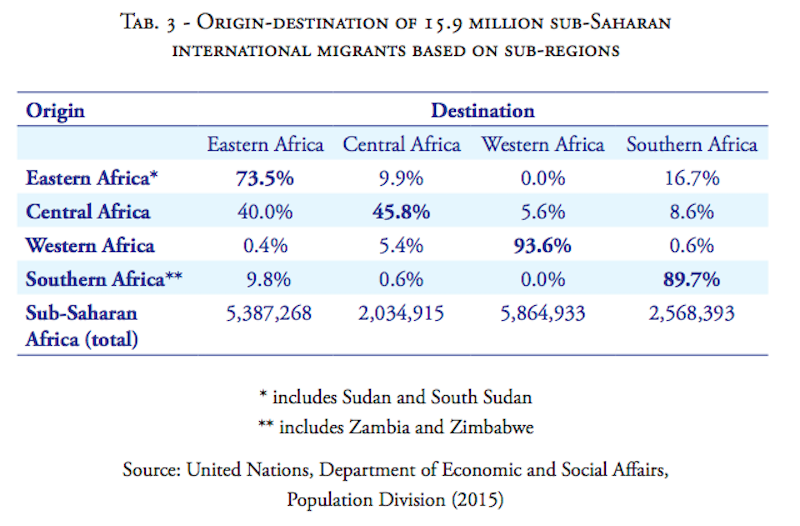

A questo va aggiunto che, per quanto si pensi che l’immigrazione dall’Africa sia un fenomeno incontrollabile e destabilizzante per i paesi dell’Unione europea, solo una piccola parte emigra verso l’Europa. La maggior parte delle persone resta nel continente africano. Ad esempio, solo un quarto dei migranti africani registrati nel 2015, scrive Luca Misculin su Il Post, riportando i dati ufficiali delle Nazioni Unite e dell’Unhcr, viveva in un paese europeo. E di tutta la popolazione africana, meno del 3% (32,6 milioni), aveva lasciato l’Africa. Nel mondo, il 3,3% della popolazione globale (244 milioni di persone) vive in un paese diverso da quello in cui è nato.

Il 93,6% dei migranti africani provenienti dall’Africa occidentale (Mali, Senegal, Gambia, Nigeria), prosegue Misculin, non esce dall’Africa e si reca in un altro paese della stessa area, mentre il 40% dei migranti che partono dall’Africa centrale emigra in Africa orientale (Kenya, Tanzania, Etiopia).

Si tratta di un fenomeno generalizzato che, in base ai dati del Migration Report delle Nazioni Unite del 2017, vale anche per altre parti del mondo: il 67% dei migranti europei si sposta in altri paesi dell’Europa, l’86% dei latino-americani resta nelle Americhe.

Anche chi fugge dalle guerre resta nelle aree vicine ai paesi di provenienza. Secondo i dati dell’Unhcr, 40 milioni dei 68,5 milioni di persone in fuga dalla propria terra resta nel proprio continente. Dei restanti 28,5 milioni, molti si sono spostati nelle zone limitrofe: in Turchia ci sono 3,5 milioni di rifugiati provenienti dalla Siria, in Uganda sono arrivati 1,2 milioni di persone in fuga dai conflitti in Sud Sudan, Burundi e Repubblica Democratica del Congo.

The overwhelming majority of #refugees find safety in countries nearby. The top 5 refugee-hosting countries are Turkey, Pakistan, Uganda, Lebanon and Iran.

The EU is there to help them get by. #WithRefugees

pic.twitter.com/d61G6aSSOE

— EU Humanitarian Aid

(@eu_echo) 16 luglio 2018

Ad esempio, spiega Riccardo Barlaam su Il Sole 24 Ore, riportando i dati del Global report on internal displacement (Grid) del Norwegian Refugee Council, nel 2017, su 10 milioni di migranti fuggiti da diversi paesi africani, appena poco più di 172mila hanno raggiunto l'Europa. Nord Africa e Medio Oriente hanno accolto 4,5 milioni di rifugiati, a cui vanno aggiunti i migranti economici.

Su 10 milioni di profughi africani, 172mila prendono la via del Mediterraneo. Qualche dato sui flussi migratori, spiegato bene da @RicBarlaam e @chigiu sul @sole24ore di oggi #dataviz #migrants pic.twitter.com/BRKBYZFRA5

— Adriano Attus (@adrianoattus) 15 luglio 2018

Tuttavia, spiegano ancora Magri e Villa dell'ISPI che l'inatteso aumento degli arrivi in Europa e in particolare in Italia dal 2013 "è solo parzialmente attribuibile a shock improvvisi, come la crisi siriana e il crollo degli apparati statuali in Libia. A spingere sull’acceleratore delle migrazioni ci sono, al contrario, tendenze strutturali di ben più lungo respiro”. Quel che è cambiato è il rapporto tra ingressi regolari e irregolari: “se nel 2007 attraverso canali regolari entrava in Italia il 90% degli immigrati, tra il 2014 e il 2017 gli irregolari sono arrivati a contare poco meno del 40% del flusso” e questo è accaduto, proseguono i due studiosi, perché abbiamo ridotto o eliminato del tutto le quote annuali previste nei “decreti flussi” per i migranti economici extracomunitari, fatta eccezione per i lavoratori stagionali.

Cambiare approccio

Il modo in cui è stata affrontata la questione dell’immigrazione in Italia e in Europa negli ultimi anni è un cane che si morde la coda, sostengono gli esperti da noi intervistati: il discorso pubblico è incentrato alla lotta all’immigrazione clandestina e alla chiusura delle frontiere ma, nei fatti, le politiche che sono state messe in atto non hanno fatto altro che favorire i trafficanti di esseri umani, nonché creare nuovi irregolari.

Come scrive su Refugees Deeply Mattia Toaldo, analista e studioso di Medio Oriente e Nord Africa, di fronte alle immagini di sbarchi e gommoni carichi di migranti davanti alle nostre coste, dovremmo ricordarci che è “praticamente impossibile” oggi per “africani o asiatici migrare legalmente nella maggior parte dei paesi europei”, mentre “fino agli anni ‘90, quando sono stati adottati regimi sui visti sempre più restrittivi, i migranti arrivavano in Europa in aereo”.

Questo legame tra legislazioni restrittive sulle migrazioni regolari e l’aumento di trafficanti di esseri umani, però, il più delle volte “viene perso sia nei [discorsi dei] politici che nel pubblico generale”. Ad esempio, continua Toaldo, “i partiti populisti di destra chiedono la chiusura delle frontiere, tralasciando che queste sono già chiuse per i migranti extra UE, e lo sono da molti anni. Le grandi traversate marittime dalla Libia e dal Nord Africa verso l’Italia sono un fenomeno relativamente recente e una diretta conseguenza di legislazione sempre più restrittive, culminate nel divieto per i migranti che non hanno già firmato un contratto di lavoro con la legge Bossi-Fini del 2002”. La normativa – introdotta in modifica del “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” – prevede infatti che possa entrare in Italia solo chi è già in possesso di un contratto di lavoro che gli consenta il mantenimento economico, e ha reso più difficile ottenere e mantenere il permesso di soggiorno.

Il problema di queste politiche e dell’assenza di vie legali d’ingresso, per Toaldo, non è solo che “impongono sofferenze ai migranti, il cui unico crimine è quello di cercare un lavoro”, ma anche che “falliscono nel raggiungere il loro obiettivo principale”, ossia il contrasto all’immigrazione clandestina.

L’unico risultato delle “frontiere chiuse” è stato semmai quello di aver creato un “circolo virtuoso per i partiti populisti e anti-immigrati: hanno portato a un aumento dell’immigrazione illegale, che a sua volta ha provocato un senso di insicurezza fra gli abitanti dei paesi di destinazione, il quale mette a rischio l’integrazione dei nuovi arrivati. A sua volta, questa sensazione fa la fortuna degli stessi partiti che hanno invocato le frontiere chiuse”, scrive Toaldo, che afferma la necessità di “spezzare il circolo, che sta danneggiando le democrazie europee e fa soffrire moltissimi migranti e rifugiati”.

Come, quindi, cambiare l’approccio e la prospettiva quando si parla di migrazioni?

Secondo Stefano Torelli, la prima cosa da fare è «prendere coscienza del fatto che non siamo di fronte a un’emergenza». E questo per due motivi: «Primo, si tratta di flussi di persone che, per via delle dinamiche demografiche e socio-economiche in corso in Africa, continueranno a muoversi (diventerà un fattore strutturale, dunque, non emergenziale); secondo, se ci fosse la volontà politica di integrare queste persone, i numeri dimostrano che sono gestibili».

Reality vs. perception and propaganda. How does #migration and #asylum mean for the #EU? Look at the relative data, not absolute. #Italy only in the middle, #Sweden, #Germany, #Austria higher. #Visegrad countries are anti-migration... More here @ecfr : https://t.co/5QWEGqPBuA pic.twitter.com/9Knbb94tvk

— Stefano M. Torelli (@mideastorels) 19 aprile 2018

Il sociologo Stefano Allievi, autore di numerosi saggi sul tema tra cui l’ultimo “Immigrazione: cambiare tutto” spiega a Valigia Blu che è fondamentale «cambiare scala, assumendo una visione dall’alto». Per comprendere il fenomeno e per gestirlo, non si può «guardare solo un barcone con 100 persone in mezzo al Mediterraneo, senza sapere cosa c’è prima e cosa c’è dopo, cosa spinge queste persone a partire e cosa succederà in futuro». Bisogna quindi «utilizzare uno sguardo notevolmente più ampio, perché se non capiamo le cause, non capiamo gli effetti e, di conseguenza, non riusciamo a gestire quello che sta accadendo».

La questione dei migranti economici

Secondo Allievi, un primo passo è sostenere la necessità dell’apertura di canali legali, considerato che chiuderli non ha di certo fermato le partenze. «Facciamo finta – afferma – che da domani l’Italia dica: ‘Non vogliamo più alcolici stranieri’. Quindi in teoria gli italiani non dovrebbero più bere vodka, champagne o rum ma solo grappa o prosecco. In realtà quello che succederebbe è che si aprirebbe un vastissimo settore di contrabbando. Ecco, è esattamente quello che abbiamo fatto con l’immigrazione: l’Europa, a mano a mano, ha chiuso tutti i canali regolari di ingresso, e così si è creato un grande meccanismo di ingresso irregolare, regalato alle mafie transnazionali».

Una delle proposte contenute nel saggio del sociologo è quella di superare la distinzione tra rifugiati e migranti economici. Per il professore, il termine stesso ‘migrante economico’ è stato oggetto di «uno straordinario rovesciamento e trasformazione della pubblica opinione»: da categoria neutra e normale nelle migrazioni – gli italiani all’estero sono migranti economici, gran parte dei migranti lo sono – a soggetto che non ha diritto di venire in Europa.

«La pressione dei richiedenti asilo l’abbiamo creata noi, ancora una volta non facendo più entrare migranti economici», spiega Allievi. L’aver chiuso i canali legali per questi ultimi, li ha dunque spinti a ripiegare su quelli dell’asilo. «Oggi – afferma – si dice a queste persone ‘siete migranti economici, non vi facciamo entrare’. Il punto è che poi ci provano ugualmente, e una volta in Europa sanno che per non essere rispediti subito indietro devono dichiararsi richiedenti asilo. Così inizieranno tutte le pratiche, staranno qui alcuni mesi, un anno o due, e intanto si arrangeranno e magari a qualcuno verrà riconosciuto rifugiato. Tutto questo processo è ancora una volta figlio dello stesso meccanismo: ci siamo legati le mani da soli, e stiamo anche spingendo le persone a mentire».

Anche per Torelli eliminare questa distinzione rappresenterebbe «un primo approccio costruttivo», dal momento che il migrante economico «è esattamente la persona che ha possibilità di integrarsi nel lungo periodo e molti studi dimostrano anche che il suo peso sullo stato di accoglienza diventerà molto minore di quello del rifugiato».

Una ricerca pubblicata nel 2014 dalla Direzione Generale per le Politiche Interne del Parlamento Europeo – citata da ISPI nel suo fact-checking sulle migrazioni – mostra ad esempio come per molti anni dopo il primo ingresso in Europa, il tasso di occupazione dei migranti arrivati per motivi umanitari resti molto basso, pari al 26% nei primi cinque anni. Per coloro giunti per motivi di lavoro (e che in larga maggioranza hanno già un’offerta al loro arrivo) invece, il dato è del 79% nello stesso periodo. Con il passare del tempo il tasso di occupazione dei rifugiati aumenta, ma occorrono circa 15 anni perché superi il 60%. “Queste differenze – spiega ISPI – non dipendono solo dalle diverse capacità, qualifiche e predisposizioni dei migranti, ma anche dalle politiche pubbliche dei paesi di arrivo (che spesso pongono limiti legali alla possibilità dei richiedenti asilo di cercare lavoro) e dalla propensione dei datori di lavoro nazionali a utilizzare i richiedenti asilo come manodopera”.

Infine, aggiunge Torelli, «dati i trend demografici ed economici dell’Africa, la figura del migrante economico sarà sempre più presente, mentre i rifugiati o richiedenti asilo sono legati a situazioni contingenti di conflitto».

Perché aprire canali legali

Quello su cui concordano gli esperti che abbiamo interpellato è che per gestire la questione immigrazione, combattere i trafficanti ed evitare i viaggi in mare sia necessario aprire canali legali.

«L’Europa dovrebbe investire di più sulle politiche di integrazione che su quelle dell’accoglienza emergenziale, ma al momento il discorso politico maggioritario insiste sull’emergenza, influenzando anche la stessa opinione pubblica che, a sua volta, è disinformata rispetto ai reali numeri dell’immigrazione», afferma Torelli. Il punto è che anche le stesse politiche di integrazione «non potranno essere messe in atto senza un meccanismo di ingresso per vie legali nell’Europa. Ciò avrebbe l’effetto di fermare i traffici illegali, rendere i viaggi più sicuri per i migranti e avere, dal punto di vista europeo, più garanzie circa chi arriva in Europa. Per far ciò occorrono accordi bilaterali con i paesi di origine e politiche volte allo sviluppo di cooperazione nel lungo termine, mentre attualmente i fondi europei destinati ai paesi di transito e origine sono quasi del tutto concentrati sull’aspetto del controllo delle frontiere e sul blocco delle partenze».

Come spiega a Valigia Blu Marco Paggi, avvocato socio dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI), «né l’Italia, né l’Unione europea hanno fatto politiche di gestione dei flussi migratori. Sia dal punto di vista dei rapporti con i paesi di provenienza sia dal punto di vista della possibilità di entrare e vivere regolarmente, sia per gli ingressi di tipo economico o per motivi di protezione internazionale».

In Italia esiste il cosiddetto “decreto flussi”, che è l’atto amministrativo con il quale il Governo stabilisce quanti cittadini stranieri non comunitari possono entrare nel nostro paese per motivi lavorativi. Viene approvato ogni anno dal 2001, come previsto dalla legge Turco-Napolitano.

Per il 2018 il decreto ha fissato a 30.850 la quota massima dei lavoratori non comunitari che potranno fare ingresso in Italia. Di questi, 12.850 sono destinati al lavoro subordinato e lavoro autonomo e 18.000 al lavoro subordinato stagionale.

I numeri negli anni sono stati disomogenei: nel 2007 e nel 2008, ad esempio, il decreto era mirato al lavoro subordinato (con tetti di 170.000 e 150.000), nel 2009 prevedeva 80.000 posti solo per stagionali, 35 mila nel 2012, 17.850 del 2013 e 2014.

Nel 2017 la quota stabilita era di 30.850, ma di questa cifra nessuna parte era dedicata a ingressi stabili: 17.000 per stagionali, 13.850 per “conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo per coloro che sono già sul territorio nazionale con permessi di soggiorno ad altro titolo”.

Ultimi nuovi ingressi per lavoro subordinato nel decreto flussi 2010. Poi solo stagionali (diminuiti da 80mila 2007 a 17mila 2017) e conversioni o categorie speciali.

— Tommaso Frattini (@tomfratti) 10 luglio 2018

«Il decreto flussi dovrebbe essere annuale e garantire gli ingressi in Italia per motivi di lavoro di un certo numero di persone. Ma è da 6-7 anni che il decreto flussi non viene fatto. O meglio, formalmente c’è, ma i numeri delle persone autorizzate a entrate sono esattamente corrispondenti al numero dei permessi di soggiorno delle persone che sono qui per esempio a titolo di studio, che possono convertire quel permesso lì in quello di soggiorno. E quel numero va poi in detrazione rispetto alla somma totale delle persone che possono entrare», dice a Valigia Blu Dario Belluccio, avvocato socio di ASGI.

Quello che succede, quindi, è che da anni le quote sono bloccate. «Di fatto – afferma – in Italia sono tanti anni che non ci sono ingressi per motivi di lavoro. Per cui, salvo alcuni casi specifici particolari che non incidono sui numeri concretamente, non c’è la possibilità di entrare regolarmente in Italia».

L’avvocato Paggi precisa che «le quote negli anni sono state utilizzate come una forma di sanatoria da persone che erano già in Italia in condizione irregolare: badanti, operai, tutti stavano già qua, arrivati magari in accordo con un datore di lavoro che proponeva loro un contratto. Poi tornavano ancora in maniera illegale nel paese di provenienza per farsi dare un visto di lavoro e poter partire, perché una eventuale segnalazione nella banca dati Schengen da una delle polizie dello spazio Schengen avrebbe inibito comunque il rilascio del visto». Quello che si è creato, prosegue, è «un sistema diabolico»: «In Italia abbiamo avuto diverse sanatorie, e tutte le volte che c’è stato l’utilizzo delle quote sono state una forma di regolarizzazione di chi era già qui. Questo dimostra che l’incontro a distanza tra domanda e offerta non è così facile. Trovare un modo per canalizzare la pressione migratoria convogliandola in percorsi di formazione che poi prevedano un inserimento lavorativo non è semplice, ma è un lavoro che non è mai stato fatto seriamente».

Se il meccanismo del decreto flussi si è rivelato inefficace, l’unica possibilità che resta ai migranti è quella di affidarsi ai trafficanti e affrontare i viaggi in mare, dal momento che anche le ambasciate non rilasciano visti e non esiste la possibilità di richiederne uno per asilo politico prima della partenza. Per cui, spiega l’avvocato Belluccio, «se io sto dall’altra parte del pianeta, ho un problema e voglio arrivare in Italia, devo per forza affidarmi a un trafficante. Non è rendendo più rigida la gestione dei confini che combatto il traffico di esseri umani, che altro non è che la conseguenza del fatto che non ci sono meccanismi legali di ingresso. Se io devo muovermi e l’unico modo che ho per farlo è illegale, mi muovo. Qualsiasi politica proibizionista non ha eliminato la questione che voleva risolvere, l’ha solo resa illegale».

Per questo motivo, aggiunge, «sarebbe necessario rivedere le politiche sugli ingressi e rendere regolare ciò che comunque ci sarà, perché le migrazioni non possono essere fermate. Sono un fenomeno storico, millenario. Le persone si sono sempre mosse da una terra meno fertile a una più fertile. Se io blocco un certo tratto, non posso fare altro che stimolare l’apertura di una nuova rotta. Le migrazioni sono come l’acqua: sono dei meccanismi relativamente autonomi, in alcuni casi sono forzate, vanno al di là del desiderio di muoversi».

Le riforme legislative sulle politiche d’ingresso sono dunque necessarie per evitare la perdita di vite e anche per combattere l’irregolarità e garantire sicurezza. Secondo Belluccio, infatti, il meccanismo attuale «è folle», perché una persona che non è regolare in Italia «avrà problemi di natura sociale e individuale ed è probabile che ne produca per la collettività perché è invisibile. Cosa che non avviene se le persone hanno un permesso di soggiorno, che hanno tutto l’interesse di voler confermare, e per farlo mantenere una certa condotta».

Una cosa che si potrebbe fare sarebbe emanare un vero decreto flussi, e poi rilasciare visti per lavoro. Anche se, per l’avvocato Belluccio, l’ideale sarebbe abbandonare il «meccanismo desueto» delle quote e dei decreti flussi e permetterne altri di ingresso «che garantiscano l’integrazione delle persone, facendo in modo che possano arrivare indipendentemente da numeri di flussi e quote nel momento in cui vi è la garanzia di integrazione sociale e lavorativa».

Paggi, ad esempio, propone di tornare al sistema dell’ingresso per sponsorizzazione, previsto dalla legge Turco-Napolitano e poi abrogato con la Bossi-Fini: si tratta sostanzialmente di ottenere con una garanzia a favore dello Stato – offerta da un familiare o un altro garante – un visto di ingresso e la possibilità di cercare un lavoro in un determinato periodo di tempo. In questo modo, spiega Paggi, «lo Stato è garantito con un’ampia copertura sia per le spese sanitarie, che di mantenimento e questo motiva entrambe le parti: lo Stato a concedere fiducia e l’interessato a non tradirla. Costerebbe molto meno, perché queste persone in realtà spendono un sacco di soldi per pagare l’intera tratta in mare». Le possibilità, insomma, secondo l’avvocato, «ci sarebbero. Il problema è l’approccio all’immigrazione, considerata appunto come il male».

I corridoi umanitari

Una possibilità di apertura di canali legali per i richiedenti asilo è invece rappresentata dai corridoi umanitari, un programma di trasferimento e integrazione in Italia rivolto a persone in condizioni di particolare vulnerabilità, attraverso la concessione di un visto umanitario. Una pratica che, ricorda l’avvocato Paggi dell'Asgi, consente di «evitare morti in mare e sofferenze».

Il primo progetto pilota di corridoi umanitari in Europa è partito in Italia a febbraio del 2016, grazie a un protocollo d’intesa concordato dalla Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), dalla Tavola valdese e dalla Comunità di Sant’Egidio con i Ministeri dell’Interno e degli Affari Esteri. L’iniziativa non ha oneri per lo Stato ed è autofinanziata dalle associazioni e organizzazioni che l’hanno promossa, con l’aiuto anche di alcuni partner.

L’obiettivo, come si legge in un documento congiunto, è “evitare i viaggi dei profughi con i barconi della morte nel Mediterraneo, contrastare il micidiale business degli scafisti e dei trafficanti di uomini, concedere a persone in condizioni di vulnerabilità (ad esempio vittime di persecuzioni, torture e violenze, famiglie con bambini, donne sole, anziani, malati, persone con disabilità) un ingresso legale sul territorio italiano con visto umanitario e la possibilità di presentare successivamente domanda di asilo, consentire di entrare in Italia in modo sicuro per tutti, perché il rilascio dei visti umanitari prevede i necessari controlli da parte delle autorità italiane”.

«Ad oggi i corridoi umanitari sono l’unica via di accesso legale in Italia per richiedenti asilo e protezione internazionale. Altrimenti ci sono i barconi», spiega a Valigia Blu Paolo Naso, responsabile del progetto dei corridoi umanitari per la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI).

Dal febbraio del 2016 allo scorso 3 luglio grazie al progetto dei corridoi umanitari sono giunti in aereo in Italia 1.236 richiedenti protezione internazionale, di cui 497 minori, arrivati dal Libano (in prevalenza rifugiati siriani) e dall’Etiopia (rifugiati provenienti da Eritrea, Somalia e Sudan). Stando ai dati raccolti da FCEI, di queste persone 17 attualmente frequentano l’università, 21 corsi professionali, 107 hanno un contratto di lavoro, 38 hanno svolto un tirocinio in un’azienda, 376 sono i bambini che frequentano la scuola materna. In 709 sono stati riconosciuti come rifugiati, 6 hanno ricevuto la protezione umanitaria e 3 quella sussidiaria; mentre 206 sono ancora quelli in attesa di esito da parte della commissione territoriale competente.

Le organizzazioni dietro al progetto hanno cominciato a lavorare a quest’idea nel 2013, dopo il naufragio del 3 ottobre a Lampedusa. «Abbiamo iniziato un processo – racconta Naso – chiedendoci che cosa potevamo fare per evitare stragi di quella brutalità e di quella violenza. E così abbiamo pian piano definito un modello operativo».

Le associazioni, attraverso contatti diretti nei paesi o segnalazioni fornite da Ong o altri organismi che operano sui territori, fanno una lista di potenziali beneficiari del corridoio e la sottopongono prima alle autorità italiane e poi alle autorità consolari degli Stati interessati. Si tratta, ad esempio, di donne sole, vittime di violenza o di tratta, persone con evidenti segni di torture o affette da gravi malattie, minori non accompagnati, profughi provenienti da teatri di guerra.

Le autorità consolari rilasciano quindi un “visto con validità territoriale limitata”, un documento in deroga alle condizioni previste in via ordinaria da Schengen. Si tratta di una possibilità prevista dall’articolo 25 del Codice comunitario dei visti, che consente a uno Stato membro di emettere questi visti “per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali”.

«Quella che abbiamo individuato è una norma che il legislatore europeo ha voluto consentendo ai singoli Stati membri di darsi una propria politica di gestione di casi umanitari in ragione dei loro bisogni, esigenze o sensibilità», afferma Naso.

«Abbiamo quindi chiesto l’applicazione di una norma che già esisteva – aggiunge – e non abbiamo accettato la risposta che ci è stata inizialmente offerta, cioè ‘non si è mai fatto’. Abbiamo dimostrato che si può fare ed è stato interessante il rapporto che abbiamo stabilito con i Ministeri italiani arrivando a profilare i soggetti potenzialmente destinatari del visto».

Naso precisa che il corridoio umanitario non è altro che «la carta alternativa al trafficante, nel senso che poi, una volta in Italia, il destino è uguale: sia chi ha preso l’aereo che chi è venuto con il barcone farà domanda d’asilo e si vedrà come va. La differenza è che uno è arrivato in dignità e sicurezza e l’altro invece pagando un prezzo umano ed economico inaccettabile. Cos’è meglio? Io credo che ci siano pochi dubbi».

Il modello è stato ripreso in Francia da alcune organizzazioni – Comunità di Sant'Egidio, Federazione protestante di Francia (FPF), Federazione dell'aiuto reciproco protestante (FEP), Conferenza episcopale francese e Secours Catholique – e sostenuto anche da gruppi autofinanziati di cittadini, chiese e autorità locali. Attraverso l’intesa è stato stabilito l’arrivo di 500 siriani e iracheni. Anche in Belgio è partito un progetto di corridoi umanitari e, afferma Naso, «se ne discute in termini molto concreti in Germania, soprattutto in alcuni Lander, e in Svizzera. Il tema è stato ripetutamente presentato al Parlamento Europeo e noi stessi saremo impegnati in una campagna a settembre per rendere l’Unione europea ancora più attenta all’efficacia di questo particolare strumento di gestione dei flussi di persone in condizioni di vulnerabilità».

In Italia un altro accordo analogo è stato siglato sempre dalla Comunità di Sant’Egidio, stavolta con la Conferenza episcopale italiana, il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. L’iniziativa porterà in Italia 500 profughi provenienti dal Corno d’Africa.

In ragione di questa progressiva estensione, la FCEI si augura che possa diventare un modello strutturale per l’Europa, con numeri più consistenti di quelli dei progetti pilota. «L’Europa – dice Naso – può essere grande non perché ha un PIL elevato o perché concorre economicamente con altre superpotenze, sappiamo che non è così. L’Europa ha una sua grandezza proprio in ragione dei valori che l’hanno sorretta, e tra questi c’è quello della solidarietà e soprattutto della tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo. È in omaggio alla sua tradizione che noi operiamo».

Riformare il sistema europeo comune di asilo

Ulteriore questione sul tavolo è la riforma del regolamento di Dublino, in base al quale il paese competente per riconoscere lo status di protezione internazionale è quello d’ingresso. In questo modo, le persone che approdano in Europa sono costrette a vedere esaminata la propria richiesta di asilo nel primo paese europeo in cui arrivano. «È grazie a questo principio che gli altri Paesi hanno potuto rimandare migliaia di persone in Italia, per il solo fatto che sono entrate in Europa dall’Italia. Inoltre si tratta di un sistema estremamente coercitivo che non lascia alcun margine per valorizzare i legami significativi dei richiedenti asilo con i diversi Stati membri», spiega a Valigia Blu Elly Schlein, eurodeputata di Possibile che ha lavorato a un testo di riforma del regolamento di Dublino all’interno della Commissione per le libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE).

I tentativi di modifica sono andati finora falliti. A marzo la Bulgaria, presidente di turno del Consiglio dell’Unione europea, aveva presentato un testo di compromesso per provare ad accelerare il processo di riforma che, per certi versi, era anche peggiorativo dell’attuale meccanismo. Anche il Consiglio europeo del 27 e 28 giugno non ha preso una decisione su quali strumenti adottare per la gestione dell’immigrazione e sulla riforma del sistema europeo comune di asilo. Il testo dell’accordo siglato dai capi di governo e di Stato europei, dopo aver sottolineato che “è necessario trovare un consenso sul regolamento Dublino per riformarlo sulla base di un equilibrio tra responsabilità e solidarietà”, ha rinviato “al Consiglio europeo di ottobre una relazione sui progressi compiuti”.

Nessun riferimento, né all’interno della proposta della presidenza di turno bulgara né nel testo approvato dal Consiglio europeo, alla proposta di riforma del regolamento di Dublino, redatta dalla Commissione LIBE e approvata dal Parlamento europeo (con 390 voti in favore – tra cui quelli del Partito democratico, Possibile e Forza Italia –, 175 voti contrari – tra cui quelli del M5S – e 44 astensioni – tra cui i parlamentari della Lega –) lo scorso novembre.

Come spiegavamo in quest’altro articolo, in base a questo mandato negoziale al Consiglio europeo, il paese in cui un richiedente asilo arriva per primo non sarebbe più automaticamente responsabile del trattamento della domanda di asilo, come accade ora. I richiedenti asilo verrebbero invece ripartiti tra tutti i Paesi dell'Unione europea e sarebbero ricollocati in un altro Stato membro rapidamente e in maniera automatica.

Il criterio del primo paese di accesso verrebbe sostituito, così, con un «meccanismo permanente ed automatico di ricollocamento al quale tutti gli Stati membri sono tenuti a partecipare pro quota (stabilite in base alla popolazione e al PIL)», spiega Schlein. «In sostanza, la persona chiederebbe asilo nel primo Paese di arrivo, dove in breve tempo si verificherebbe se abbia legami significativi con altri Stati membri (familiari, soggiorni precedenti, diplomi e qualifiche), in cui sarebbe immediatamente ricollocata. Ma qualora un richiedente non avesse legami significativi scatterebbe automaticamente il meccanismo di ricollocamento, dando anche un margine di scelta tra i quattro Stati membri che al momento della sua domanda sono i più lontani dal raggiungimento della loro quota di richieste da esaminare». I paesi membri che non avrebbero accolto la propria quota di richiedenti asilo rischierebbero di veder ridotto il loro accesso ai fondi dell’Unione europea. Inoltre, per i ricongiungimenti familiari, la proposta prevede un’estensione del concetto di famiglia, arrivando a comprendere anche i fratelli e i figli adulti ancora a carico.

Per come è strutturato attualmente, «il sistema Dublino è ingiusto sia verso i richiedenti asilo, che spesso cercano di raggiungere autonomamente altri paesi europei esponendosi a rischi, sia verso i paesi di frontiera, perché viola quei principi di solidarietà ed equa condivisione delle responsabilità sull’asilo che sono già scritti nei Trattati europei (ndr, artt. 78 e 80)», prosegue Schlein. «Negli ultimi anni 6 Stati membri su 28 hanno affrontato da soli quasi l’80% di tutte le richieste d’asilo presentate nell’Ue. Non possiamo far pagare a queste persone la sfiducia tra Stati europei, è fondamentale superare l’attuale Dublino per un sistema più giusto, certo ed efficiente, più rispettoso dei diritti delle persone e in cui ogni Stato europeo faccia la propria parte sull’accoglienza. Perché siamo di fronte ad una sfida europea e globale, che nessuno Stato membro può affrontare da solo e richiede risposte comuni».

Leggi anche >> Migranti, accoglienza e integrazione: il sistema va cambiato

L’Europa, conclude l’eurodeputata, è chiamata a tre tipi di azioni diverse nel breve, medio e lungo periodo. Nel breve periodo «deve improntare vere e proprie missioni di ricerca e soccorso», nel medio deve pensare a un ribaltamento di Dublino, nel lungo, avviare politiche strutturali sulle cause delle migrazioni, «dai conflitti, al cambiamento climatico alla questione centrale dei nostri tempi che è quella delle disuguaglianze globali di cui è ammalato il nostro mondo. Su queste dobbiamo assolutamente agire sia tra gli Stati che dentro i nostri Stati perché anche all’interno del territorio italiano le disuguaglianze sono in aumento costante e drammatico».

Aggiornamento 18 luglio 2018: abbiamo aggiornato l'articolo con la correzione di Matteo Villa al suo primo tweet sul numero dei morti e dispersi in mare.

Foto in anteprima Reuters via Repubblica