Mattarella bis: chi vince, chi perde e le conseguenze sulla democrazia

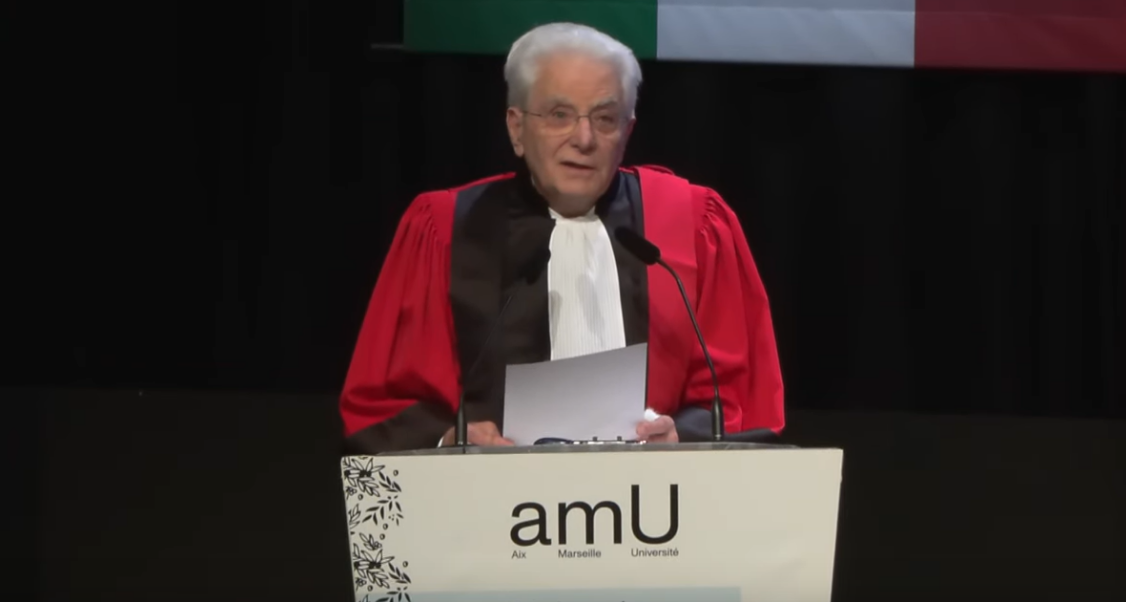

14 min letturaSergio Mattarella è nuovamente presidente della Repubblica.

Ha provato in tutti i modi a lasciare al Parlamento e alla politica lo spazio della decisione (uno spazio in buona parte compresso dall’esperienza di governo di Mario Draghi). Ha provato, come più volte ha provato a fare in questi sette anni, di “restituire centralità al Parlamento”: una frase oramai divenuta retorica per quante volte è stata disattesa, ma che allo stesso tempo suona beffarda nel momento in cui la Camera e il Senato, questa volta davvero determinanti come da dettami costituzionali, hanno deciso di sprecare così la propria grande occasione.

Ha manifestato in ogni circostanza possibile l’indisponibilità a ricoprire di nuovo questo incarico in nome dell’equilibrio e allo stesso tempo della necessità di ricambio nelle istituzioni, facendo leva sull’esempio dei suoi predecessori (a partire da quello di Giovanni Leone che - è opportuno ricordarlo proprio in questi giorni, fu eletto al ventitreesimo scrutinio nel 1971) e anche per indiscutibili ragioni di natura personale.

Nonostante i suoi tentativi di uscire dal gioco della politica, le cose sono andate diversamente. È andata a finire con i capigruppo dei partiti presenti in Parlamento e con i delegati degli Enti Locali che si sono recati al Colle per chiedergli di risolvere un problema che non aveva generato: l’incapacità di trovare un suo successore.

Dal punto di vista formale, dunque, non è cambiato quasi nulla: l’Italia ha lo stesso presidente della Repubblica e lo stesso presidente del Consiglio di una settimana fa e, almeno per il momento, anche gli stessi presidenti delle Camere. Dal punto di vista sostanziale, e ancor di più da quello politico, questa settimana lascerà però strascichi rilevanti, che vale la pena di analizzare nel dettaglio.

1. La figura del Presidente della Repubblica potrebbe non essere più la stessa

Il Capo dello Stato, nella storia della Repubblica italiana (cioè dal 1948), ha ricoperto quel ruolo per un unico mandato fino al 2012, quando Giorgio Napolitano (in condizioni non troppo dissimili da quelle attuali dal punto di vista della confusione parlamentare) accettò obtorto collo un secondo mandato, poi interrotto prematuramente per motivi di salute. Gli successe proprio Sergio Mattarella, il quale, citando proprio Giovanni Leone l’11 novembre 2021, dichiarò:

“Nel suo messaggio alle Camere Leone ripropose la sollecitazione, già sottolineata dal Presidente Segni, di introdurre la non rieleggibilità del Presidente della Repubblica, con la conseguente eliminazione del semestre bianco”.

Il neo-rieletto Presidente della Repubblica dichiarava in quella sede, e con quelle parole, la necessità di evitare l’introduzione di una nuova prassi, e cioè che l’inquilino del Quirinale fosse lo stesso per un periodo teorico di 14 anni. Due mandati da Presidente della Repubblica sono un tempo infinito in politica, che in teoria potrebbe racchiudere quasi tre legislature piene, con tre Parlamenti diversi ed equilibri politici che inevitabilmente risulterebbero troppo eterogenei per far sì che la figura del Capo dello Stato possa ricoprire quell’incarico con la garanzia di una “copertura” politica sempre adeguata.

Gli ultimi dieci anni, e la scelta di Mattarella di accettare (pressoché inevitabile. Sabino Cassese, uno dei tanti nomi bruciati nell’ultima settimana, ha dichiarato qualche giorno fa che le cariche pubbliche non si chiedono né si rifiutano) nonostante tutte le dichiarazioni degli ultimi mesi spezzano in modo definitivo questa prassi, con conseguenze al momento inimmaginabili per il futuro istituzionale del nostro paese. Di fatto, dopo dieci mandati consecutivi con altrettanti Capi dello Stato diversi, ci potrebbero essere solo due Presidenti della Repubblica a coprire l’intervallo temporale tra il 2006 (prima elezione di Napolitano) e il 2029 (fine teorica del secondo mandato di Mattarella).

Lo spettacolo di scarso livello che la politica ha offerto nell’ultima settimana pone inoltre un’ulteriore minaccia al ruolo del Presidente della Repubblica così come lo conosciamo, cioè di garante della Costituzione su mandato del Parlamento. Matteo Renzi e Giorgia Meloni, su tutti, hanno infatti associato il fallimento delle trattative parlamentari alla necessità di una riforma del sistema di elezione del Presidente della Repubblica: non più per via parlamentare ma plebiscitaria.

L’elezione diretta del Capo dello Stato però non rappresenterebbe semplicemente un cambio di metodologia ma la trasformazione del nostro paese da democrazia parlamentare a presidenziale. Nessuna delle due modalità è perfetta, ma è importante essere consapevoli che l’elezione di un Presidente della Repubblica (cioè di una figura che, per l’appunto, conserva il suo mandato per sette anni) attraverso il voto popolare consegnerebbe un potere quasi indiscutibile a una singola personalità per sette anni: se il Capo dello Stato può sciogliere le Camere e il Parlamento può sfiduciare un presidente del Consiglio, non esiste una modalità analoga per far cadere un Presidente della Repubblica. L’elezione diretta del Capo dello Stato rappresenterebbe una fotografia piuttosto fedele dell’attimo in cui viene scattata, ma gli ultimi anni della storia politica del nostro paese hanno più volte insegnato che le modificazioni del quadro del consenso sanno essere così repentine da rendere sbiadite anche le immagini che sembravano poter essere durature.

Il rischio di creare profonde disomogeneità tra Quirinale, Parlamento e Palazzo Chigi andrebbe valutato con attenzione, e la modifica strutturale del funzionamento democratico di un paese richiederebbe una crisi più profonda di quella appena vissuta che, pur essendo più grave delle precedenti dal punto di vista del rapporto tra politica e opinione pubblica (come proverò ad argomentare in seguito) resta comunque nell’ambito della fisiologia istituzionale.

2. Vincitori e vinti tra le leadership politiche

Prima di entrare nel merito dell’analisi, è importante far notare che la discussione sull’elezione del Presidente della Repubblica si è poggiata, negli ultimi mesi, su due fattoidi, riassumibili nella frase “Il centrodestra è maggioranza nel Parlamento e nel paese e quindi ha il diritto di indicare il prossimo presidente della Repubblica”.

Questo concetto, ripetuto fino alla nausea dai principali leader di quell’area, era platealmente falso ma è comunque stato accettato dai media e persino da buona parte dell’arco parlamentare come un dato inoppugnabile.

Oggi si può affermare che il centrodestra non aveva i numeri sufficienti per eleggere una figura di proprio gradimento senza attingere da altri bacini di voti nel Parlamento: Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha comunque ricevuto 71 voti in meno rispetto a quelli che in teoria afferivano alle forze politiche di centrodestra, avrebbe avuto bisogno di ulteriori 48 voti oltre a quelli di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Coraggio e tutte le altre componenti di area per raggiungere il quorum di 505 preferenze, necessarie per l’elezione dal quarto scrutinio in poi. A futura memoria: la maggioranza relativa in Parlamento non basta per eleggere il Capo dello Stato in Italia.

In secondo luogo abbiamo assistito - per l’ennesima volta - alla distorsione demagogica dei dati dei sondaggi per finalità di narrazione politica. Il 2021 è stato l’anno in cui le fluttuazioni dei consensi sono state le più basse in Italia nell’ultimo decennio.

Questo dato è a mio avviso imputabile alla situazione di ‘congelamento’ della politica italiana, causata dall’attuale situazione di Governo (sostenuto da una maggioranza larghissima benché disunita), che a sua volta è stata giustificata dalla gestione della pandemia che è ancora in corso. È più che probabile che i partiti, soprattutto quelli tra loro alleati in questo momento per ragioni di necessità, faranno emergere le loro differenze quanto più ci si avvicinerà alle elezioni, portando così a spostamenti del consenso molto più significativi di quelli registrati negli ultimi dodici mesi.

Il fatto che i sondaggi diano oggi il centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia) intorno al 45% non vuol dire automaticamente che abbiano vinto le prossime elezioni, oltre al fatto che - ancora una volta - la maggioranza relativa non corrisponde a quella assoluta. E comunque parliamo di cifre dal valore predittivo pressoché nullo, considerando la distanza dall’appuntamento elettorale, l’incertezza sulla legge elettorale con la quale si andrà a votare, su quali saranno i leader, le coalizioni e le alleanze effettivamente in campo.

Questa considerazione assume una forza ancora maggiore se consideriamo l’aggiornamento del quadro politico alla luce di questa settimana di trattative infruttuose per evitare che Sergio Mattarella succedesse a sé stesso.

“Il centrodestra, almeno dal punto di vista parlamentare, non esiste più” ha dichiarato Giorgia Meloni commentando la scelta di Matteo Salvini di appoggiare Sergio Mattarella all’ottavo e decisivo scrutinio. Il centrodestra parlamentare, a dirla tutta, aveva smesso di esistere proprio nel momento in cui Forza Italia e la Lega hanno separato i propri destini da quelli di Fratelli d’Italia decidendo di sostenere il governo Draghi; e ha provato a resistere unito in occasione dell’ultimo appuntamento elettorale, quello delle amministrative di ottobre 2021, in cui il centrosinistra ha prevalso (ma questo comunque non ha impedito alla destra, indisturbata, di affermare falsamente di essere maggioranza nel paese).

Meloni però sta facendo qualcosa in più di ribadire un’ovvietà: sta infatti certificando, seppur in politichese, una crisi politica profonda all’interno della propria coalizione, conseguenza proprio delle scelte fatte nell’ultima settimana.

La scelta dei leader di centrodestra di forzare la mano su Casellati si è rivelata un fallimento clamoroso: la candidatura della presidente del Senato non è stata capace nemmeno di compattare la propria coalizione, mostrando plasticamente la loro non autosufficienza né politica né numerica.

La gestione dilettantistica della candidatura, lanciata dopo che lo stesso centrodestra aveva proposto altri nomi (Pera, Nordio, Moratti) per poi non votarli mai congiuntamente, ha infatti creato almeno tre faglie:

1. Forza Italia aveva annunciato di voler condurre trattative autonome per la presidenza della Repubblica dopo il fallimento dell’operazione-Casellati e già prima che si convergesse su Mattarella, rifiutando dunque lo schema a due punte sostenuto da Salvini e Meloni, e di fatto disconoscendo quella sorta di patto tacito interno alla coalizione per cui la guida sarebbe stata assegnata automaticamente al leader più suffragato alle prossime elezioni. Ora Forza Italia ha mani libere, e ha anche una giustificazione politica piuttosto solida per staccarsi da Salvini (e ancor di più da Meloni, dato che non si è riconosciuta nella rielezione di Mattarella) e per provare a costruire un grande centro in un’area che teoricamente potrebbe includere Renzi, Calenda e Toti, il cui peso potrebbe risultare determinante alle prossime elezioni, soprattutto in caso di passaggio a una legge elettorale in chiave proporzionale, che oggi avrebbe ben pochi oppositori in Parlamento e rappresenterebbe una mini-garanzia di poter rioffrire la poltrona di Presidente del Consiglio a Mario Draghi anche nella prossima legislatura. Non è certo che le cose andranno a finire proprio così: Forza Italia è comunque un partito personale, seppur meno che in passato, ma le condizioni politiche per far implodere il centrodestra così come lo conosciamo in Italia da una ventina di anni a questa parte ci sono tutte.

2. La leadership di Salvini è a un doppio binario morto: aveva il pallino politico, peraltro fortemente rivendicato in questi mesi, e l’ha usato malissimo. Non solo non ha eletto un presidente della Repubblica della sua area politica ma ha anche rotto con gli alleati ed è ancora più debole all’interno di un partito, la Lega, che da tempo ha perso smalto e che cova al suo interno nuove leadership che godono o di grande consenso personale (Zaia, Fedriga) o di visioni del mondo, della politica e persino della comunicazione ben diverse (Giorgetti).

3. Giorgia Meloni non ha toccato palla: oscurata da Salvini durante tutta la settimana di scrutini al Quirinale, esterna all’accordo sulla riconferma di Mattarella, all’opposizione del governo Draghi con Salvini e Berlusconi che invece sono quanto mai dentro la maggioranza dopo la riconferma dell’attuale Capo dello Stato. Essere l’unica opposizione riconoscibile in Parlamento può rappresentare un vantaggio in termini di consenso ma (la legge elettorale francese lo testimonia da decenni) potrebbe non bastare a vincere le prossime elezioni.

La candidatura di Casellati crea inoltre un precedente istituzionale molto grave per l’intera politica italiana, e non soltanto un danno per il centrodestra: una figura di garanzia, come è atteso che sia la presidente di un ramo del Parlamento, è stata trasformata in una leader di parte mentre era in carica (con tanto di surreale, nonché irrispettosa, scena del cellulare compulsato durante uno scrutinio per la Presidenza della Repubblica, per motivi personali, seppur politici). È una scelta che non ha precedenti nella storia della Repubblica italiana e pone interrogativi concreti sia sulla autorevolezza della presidente del Senato nello svolgere quel ruolo con terzietà, sia sul reale senso delle istituzioni da parte della destra italiana.

Un’altra spaccatura, per il momento non del tutto visibile a causa dell’esito finale ma che potrebbe allargarsi nei prossimi mesi (o, al contrario, essere scongiurata proprio per com’è andata a finire) riguarda lo scollamento tra la leadership di Giuseppe Conte alla guida del MoVimento 5 Stelle e la sua rappresentanza parlamentare.

Il gruppo del M5S al Senato, in modo poco elegante dal punto di vista istituzionale ma certamente lungimirante dal punto di vista politico, aveva indicato la propria preferenza per Sergio Mattarella molto prima della prima chiama in Parlamento. L’ex-Premier non ha mai assecondato quella intenzione e, anzi, in queste giornate ha fatto di tutto per ritagliarsi uno spazio da protagonista: un’insistenza che - come nel caso di Salvini - gli è stata controproducente.

Ha più volte agitato la bandiera della questione di genere senza portare a casa nulla di concreto; non ha mai fatto nomi ma ha spesso parlato di metodo (senza che si capisse quale fosse), mentre nel frattempo la compagine parlamentare del M5S continuava in buona parte a votare Mattarella nel segreto dell’urna, coerentemente al proprio posizionamento iniziale e contribuendo a creare le condizioni politiche (tra cui gli oltre 300 voti sia nella sesta sia nella settima chiama, ottenuti in una marea di astensionismo) che poi hanno portato alla rielezione del Capo dello Stato.

Per il MoVimento 5 Stelle si può dunque parlare di una vittoria a metà o di una sconfitta a metà a seconda del punto di osservazione. Il partito più suffragato alle elezioni politiche del 2018 ha fatto valere il peso conseguito allora in termini di rappresentanza parlamentare, probabilmente nell’ultima occasione utile per farlo; tra calo dei consensi e riduzione del numero degli eletti alla Camera e al Senato, conseguenza di un referendum promosso proprio dal M5S, appare inevitabile una forte contrazione della propria presenza all’interno del prossimo Parlamento. Allo stesso tempo Conte, che già aveva palesato numerosi problemi nella gestione della disciplina interna del suo partito, ne esce ulteriormente ammaccato, in un quadro in cui risulta piuttosto complesso defenestrare l’ennesimo capo politico (dotato tra l’altro di un consenso personale ancora discreto) nel giro di pochi mesi.

I vincitori, invece, sono piuttosto chiari e sono due.

In primo luogo ha vinto Matteo Renzi: forte di una compagine parlamentare irrisoria è riuscito a bruciare tutti i nomi che sono emersi in questa settimana, e in particolare quello di Elisabetta Belloni, che a un certo punto sembrava certa dell’elezione; è riuscito a far testare nomi “suoi” ad altri (Cassese, lanciato da Salvini e poi sacrificato) senza attribuirsi la paternità della sconfitta; è riuscito a tenere la sua carta coperta fino all’ultimo (quella di Pier Ferdinando Casini) senza esporla al fuoco di fila del Parlamento e alla fine si è tornati su un nome, quello di Sergio Mattarella, che coincide con un riconosciuto successo della sua carriera politica, in occasione proprio della prima elezione dell’attuale Capo dello Stato nel 2015.

Il chiaro vincitore politico di questa tornata è però Enrico Letta. Il segretario del PD non ha goduto di ottima stampa in questi giorni, accusato com’era di “non fare nomi”, di essere troppo attendista, di peccare di assenza di iniziativa politica. In realtà Letta aveva tratteggiato due preferenze, quella ‘assoluta’ nei confronti di Mario Draghi (la cui candidatura non è però mai decollata, probabilmente per i possibili contraccolpi sulla tenuta della maggioranza e della legislatura) e quella ‘relativa’ nei confronti di Sergio Mattarella, che non è mai stato tirato per la giacchetta come è stato fatto invece dal MoVimento5Stelle ma che per una serie infinita di ragioni, non fosse altro per una certa prossimità di tipo culturale, non può essere certamente sgradita al PD (la corrente dei Giovani Turchi, guidata da Matteo Orfini, aveva tra l’altro indicato la propria preferenza per Mattarella esattamente come era stato fatto dai gruppi parlamentari del M5S).

Letta ha fatto qualcosa che nel PD non è mai stato semplice: mantenere i nervi saldi e soprattutto tenere il partito unito (c’è chi si ricorda ancora, e a ragione, i famosi 101 di Prodi, a proposito di elezioni per il Quirinale). Anche davanti alla evidente provocazione da parte del centrodestra nel proporre la candidatura di Silvio Berlusconi, mirata ad ammorbidire le posizioni del centrosinistra in vista di un accordo su un altro nome più accettabile a livello di opinione pubblica (e di decenza istituzionale), Letta non ha ceduto, così come non ha ceduto su Casellati né su nessuno degli altri nomi che in particolare Salvini ha fatto durante i vari scrutini andati a vuoto.

Ha aspettato che il centrodestra, che tanto ha fatto in questi mesi per rivendicare la guida del processo di scelta del nuovo Capo dello Stato, verificasse sulla propria pelle di non avere il sufficiente livello di compattezza (e una sufficiente qualità del proprio personale politico) per poi raccogliere i frutti della deflagrazione e portare al Quirinale un nome (l’ennesimo) che proviene da un’area politica certamente non sovranista, tra l’altro disponendo di una pattuglia parlamentare non particolarmente corposa, dopo il fallimentare risultato del PD alle politiche del 2018.

3. Cosa cambia nel rapporto tra democrazia, politica e cittadini?

È la domanda più importante ma è anche quella di più difficile soluzione.

Questa settimana ha infatti messo in evidenza due dinamiche estremamente differenti, e non è del tutto chiaro se una delle due prevarrà sull’altra. Analizzarle può comunque essere utile a immaginare scenari futuri.

Da un lato il Parlamento - all’interno di una legislatura non certo memorabile, tra tre cambi di governo, ribaltoni continui, tensioni quotidiane e nessun vero propulsore politico omogeneo dal punto di vista culturale - ha dato l’ennesima prova di inadeguatezza. Tornare a Mattarella, al netto delle opinioni personali e collettive sulla figura e sulla sua capacità di interpretare il ruolo di Capo dello Stato in questi sette anni, rappresenta in ogni caso un’occasione persa per la politica.

Davanti a un Presidente della Repubblica che dice in tutti i modi di non voler continuare in questa esperienza, non c’è stato comunque verso di trovare la famigerata “figura di alto profilo” che riuscisse a ottenere consenso trasversale. Una cosa del genere può succedere per due motivi: o la politica italiana è davvero troppo litigiosa, o il nostro paese pecca di figure considerate degne di ricoprire il ruolo di garanti della Costituzione. Nel primo caso, vuol dire che nemmeno la pandemia è riuscita a mettere in evidenza il ruolo della politica come guida della vita pubblica e come luogo della mediazione tra interessi talvolta difficilmente conciliabili (e il Covid ne ha evidenziati molti, prima di tutto la necessità di trovare un bilanciamento virtuoso tra salute pubblica ed economia). In entrambi i casi la scelta di Mattarella non risolve il problema ma piuttosto ne rinvia la soluzione, ammesso che esista.

In secondo luogo la ripetizione di una liturgia politica che si è sviluppata in modo pressoché identico al passato ha creato un effetto di straniamento molto forte sull’opinione pubblica.

Eleggere un presidente della Repubblica dopo settimane non è certamente un unicum nella storia del nostro paese; prendersi una settimana di tempo per prendere una decisione così delicata per gli equilibri istituzionali dell’Italia non può essere davvero considerata una perdita di tempo. Il punto non dovrebbe essere questo.

Ciò che però può aver infastidito, e a piena ragione, gli italiani, riguarda tutti gli aspetti accessori di questo genere di liturgia: i voti dispersi, i nomi improbabili scritti sulle schede per il LOL, i vertici e i controvertici, le frasi perentorie poi smentite dodici ore dopo; tutta la retorica sulla necessità di indicare una Presidente della Repubblica donna senza avere la minima certezza di riuscire a portarla al Colle (l’ennesimo sfregio, fatto da uomini di potere, nei confronti delle sacrosante battaglie per l’equità di genere); l’assenza dei ministri dai tavoli di loro competenza (Di Maio assente sulla crisi ucraina; Speranza impegnato nelle trattative per il Quirinale con oltre 350 morti al giorno per Covid nel corso della settimana) fanno parte di quell’armamentario della vita politica di cui si poteva decisamente fare a meno, soprattutto in una fase storica così drammatica.

La politica, dunque, ha proseguito in questa oramai prolungata cerimonia cannibale, in questo inarrestabile processo di delegittimazione a cui si assiste da anni nel nostro paese e che solo la pandemia - con la conseguente volontà degli italiani di stringersi maggiormente attorno alle proprie istituzioni, con la necessità quasi disperata di potersi fidare di qualcuno o qualcosa - ha un po’ rallentato.

Il Parlamento ha fallito il passaggio più importante di questa legislatura. Questo potrà avere certamente qualche effetto sull’affezione degli italiani (già bassissima) nei confronti della politica e, dunque, sulla partecipazione attiva (dall’affluenza alle prossime elezioni, all’impegno diretto in partiti, associazioni e in generale nella vita pubblica).

Ma alla fine è stato rieletto Sergio Mattarella, un uomo che gode di una fiducia ancora molto elevata, e gli italiani che tireranno un sospiro di sollievo per questo esito saranno molto probabilmente la maggioranza assoluta. E quindi potrebbe anche andare in un altro modo: potrebbe accadere che nel giro di pochi giorni questo spettacolo non sempre edificante sarà derubricato a ennesima puntata della tradizionale freakness offerta dalla politica nazionale, e nulla sarà effettivamente cambiato.

Anche se tutto, nel quadro politico italiano, pare essere cambiato nelle fondamenta.

Immagine anteprima via Quirinale.it