Donne, giovani e lavoro: i numeri della crisi. “Reddito di cittadinanza” e “quota 100” hanno funzionato?

13 min letturadi Carlo Canepa

Lo hanno sottolineato sia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi: uno dei compiti principali del nuovo governo sarà quello di gestire i gravi effetti che la pandemia ha avuto sull’economia e la società. E tra le emergenze nell’emergenza, quella del mondo del lavoro è ai primi posti per le conseguenze che ha avuto e avrà sulla vita di milioni di italiani.

Proprio su questo tema, negli ultimi mesi politici e mezzi di informazione hanno ripetutamente elencato una serie di numeri: sui posti di lavoro persi con le chiusure e su quelli recuperati con le riaperture, rivendicando o criticando i risultati di provvedimenti come il blocco dei licenziamenti e l’estensione della cassa integrazione. Ma anche di misure precedenti alla crisi, come il "reddito di cittadinanza" e “quota 100”.

Avere un quadro preciso della situazione non è semplice, vista l’incertezza generale. Nonostante questo, dati alla mano, è possibile porre alcuni punti fermi per capire il contesto in cui ci troviamo e per renderci conto di come una serie di interventi – quelli per le donne e i giovani – debbano essere prioritari rispetto ad altri.

Quanti occupati si sono persi nel 2020

Partiamo con i numeri crudi sull’occupazione. Il 1° febbraio l’Istat ha pubblicato i dati – ancora provvisori – su occupati e disoccupati in Italia aggiornati a dicembre 2020, che ci permettono di quantificare l’impatto avuto fino a oggi dalla pandemia sul mondo del lavoro. Prima di addentrarci nelle cifre, sono necessarie almeno due osservazioni.

La prima: le statistiche mensili dell’Istat sono una fotografia parziale del contesto in cui ci troviamo e vanno interpretate con molta cautela se si vogliono, per esempio, cercare legami di causa-effetto. La seconda osservazione, che in apparenza può sembrare soltanto di semantica, riguarda invece i termini in gioco. Quando l’Istat parla di “occupati”, fa riferimento a quelle persone che, nella settimana in cui sono state intervistate per la raccolta dei dati, hanno dichiarato di aver svolto «almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura». La categoria degli “occupati” è dunque più ampia di quella che comunemente si intende con “posto di lavoro”, ossia un impiego continuativo e stabile.

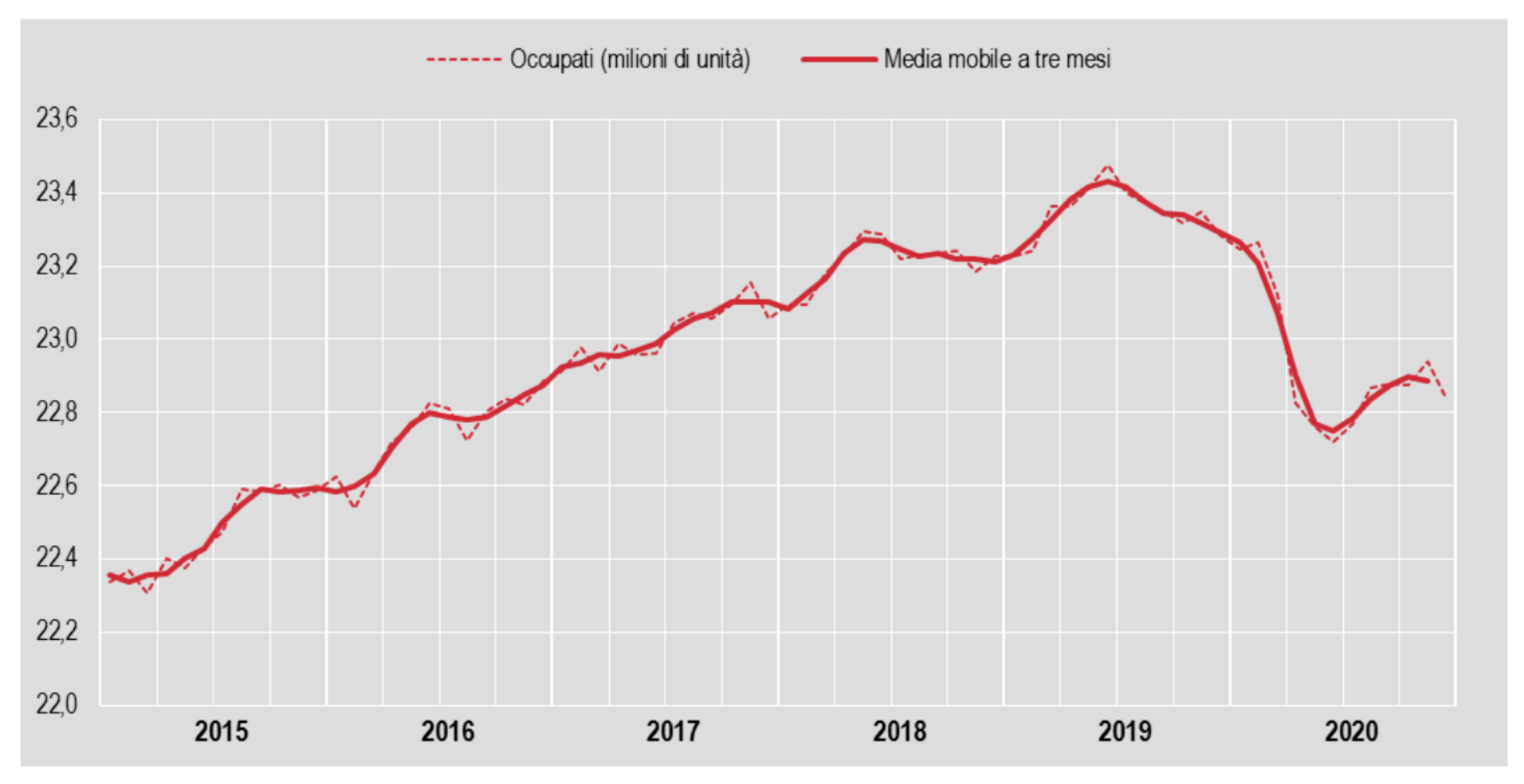

Al di là di questo, i dati Istat mostrano un quadro estremamente preoccupante. A dicembre 2020 in Italia c’erano 22 milioni e 839 mila occupati, 444 mila in meno rispetto allo stesso mese del 2019. Per avere un ordine di grandezza, stiamo parlando di un numero superiore all’intera popolazione della città di Bologna.

Il crollo degli occupati non è stato continuo: c’è stato un calo da gennaio fino a giugno 2020, dove si è toccato il minimo di 22,7 milioni di occupati, per poi registrare un aumento fino a novembre e una nuova battuta di arresto a dicembre.

Oggi il numero degli occupati è tornato indietro di quasi quattro anni ed è molto difficile capire quando ci sarà un rimbalzo nei prossimi mesi, e di quanto, se tutto dovesse andare bene e la campagna vaccinale dovesse dare al paese un progressivo ritorno alla normalità.

Come vedremo nel dettaglio tra poco, i “444 mila occupati in meno” nascondono però una serie di differenze – di genere, di età e di posizione professionale – e ci sono state alcune voci che hanno avuto il segno positivo. Basti pensare che in tutto il 2020 i dipendenti con un contratto a tempo indeterminato sono addirittura cresciuti di 153 mila unità, come quelli nella fascia di età oltre i 50 anni (+197 mila). Questo dimostra che la crisi non è uguale per tutti. L’aumento in questo caso è perlopiù spiegato dalla componente demografica (se una popolazione invecchia, come quella italiana, vede di conseguenza aumentare il numero di occupati nella fascia più anziana) e dall’allungamento dell’età pensionabile previsto da provvedimenti presi in passato (se si va più tardi in pensione, aumentano gli occupati nelle fasce di età più elevate).

Gli occupati con un contratto a tempo determinato sono invece scesi di 393 mila unità e gli autonomi di 209 mila. In estrema sintesi: misure come il blocco dei licenziamenti e l’ampio ricorso della cassa integrazione sono riuscite a tutelare di più gli occupati che per posizione professionale partivano già da una posizione di minore svantaggio. Chi si trovava in una situazione precaria, ora lo è ancora di più rispetto a prima, nonostante i provvedimenti del governo.

In generale, in un anno il tasso di occupazione italiano nella fascia 15-64 anni ha perso lo 0,9%, arrivando al 58%. Detto in altri termini, nel nostro paese a dicembre 2020 erano occupate 58 persone ogni 100 tra i 15-64 anni. È il secondo dato peggiore nell’Unione europea, dopo la Grecia.

Perché la disoccupazione è calata

Se gli occupati sono crollati, sembra elementare pensare che parallelamente sia esploso il numero dei disoccupati. Ma le cose non sono andate così, almeno per ora.

In base ai dati Istat, a fine dicembre 2020 i disoccupati in Italia erano 2 milioni e 257 mila, 222 mila in meno rispetto alla fine del 2019. Non è assurdo un calo, se poco fa abbiamo visto che gli occupati sono diminuiti di 444 mila unità? La risposta è no, perché va capito bene – per non far confusione, come spesso avviene sui giornali o tra i politici – che cosa si intende con “disoccupato”. Secondo Istat, è disoccupato chi nel mese precedente all’intervista per la raccolta dati ha cercato attivamente un impiego o chi sa già che inizierà a lavorare nei tre mesi successivi, ma è disposto ad anticipare l’ingresso nel mondo del lavoro.

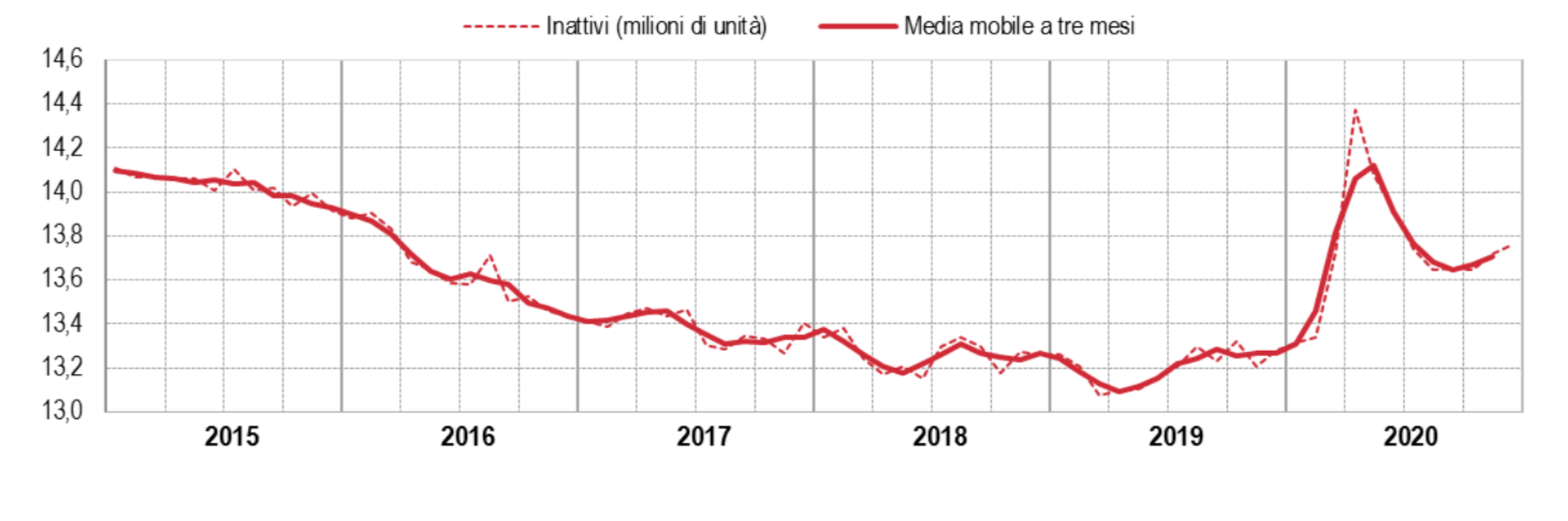

Chi non è più un occupato, dunque, non necessariamente è considerato un disoccupato dalle statistiche ufficiali: una volta rimasto senza lavoro, può decidere di non cercarne un altro o non sapere già se riprenderà a lavorare nel futuro prossimo. Una descrizione che si sposa perfettamente con il contesto di estrema crisi e incertezza vissuta negli ultimi mesi a causa della pandemia. Chi non ha un lavoro e non lo cerca è considerato un “inattivo”: in un anno questa categoria ha registrato un +482 mila unità, attestandosi intorno agli oltre 13,7 milioni inattivi e tornando ai livelli del 2016 (Grafico 2, dove si vede il picco della prima ondata, il calo estivo e un rialzo in autunno).

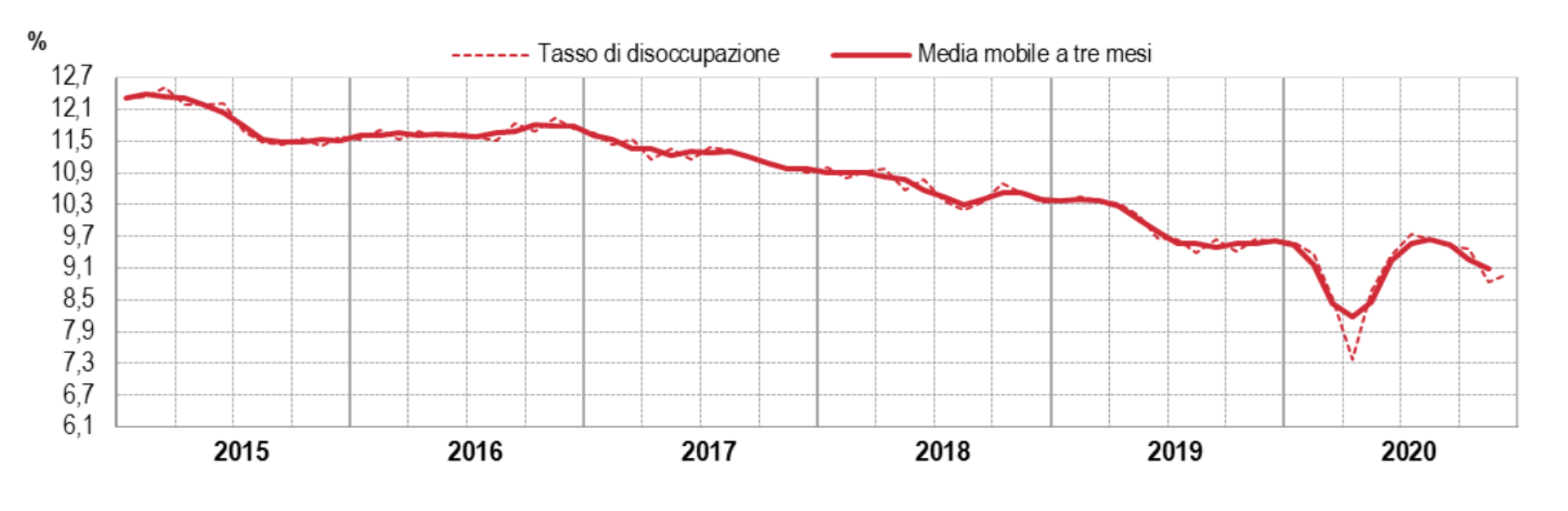

L’aumento degli inattivi e il calo dei disoccupati non è solo una questione terminologica, ma si riflette nei calcoli come quelli per il tasso di disoccupazione, che è il rapporto tra i disoccupati e le cosiddette “forze lavoro” (ossia la somma degli occupati e di chi non ha un lavoro e lo sta cercando). Tra dicembre 2019 e dicembre 2020 questo indicatore, nonostante la crisi, il tasso di disoccupazione è infatti sceso dello 0,6%, attestandosi al 9% (Grafico 3, dove si vede che durante il lockdown primaverile il tasso ha toccato livelli molto bassi rispetto al passato).

Si tratta del terzo dato peggiore dell’Ue (davanti a Lituania e Spagna), anche se fare un confronto tra i vari Paesi europei in questo periodo storico non è semplice. L’Italia è stato infatti uno dei pochi Paesi a introdurre una misura molto forte come il blocco dei licenziamenti, che ha in parte frenato l’aumento della disoccupazione. Che cosa succederà con lo sblocco dei licenziamenti, attualmente previsto per la fine di marzo? Al momento rispondere a questa domanda è impossibile: evitare licenziamenti di massa sarà proprio uno dei compiti prioritari del prossimo governo.

Concentriamoci dunque sulle due fasce della popolazione che hanno subito di più la crisi nel mondo del lavoro: le donne e i giovani.

Perché donne e giovani sono tra i più colpiti dalla crisi

Come abbiamo detto in precedenza, i “444 mila occupati in meno” registrati nel 2020 nascondono molte disuguaglianze.

La prima disuguaglianza è quella di genere: a fine dicembre 2020 c’erano 312 mila donne occupate in meno rispetto a 12 mesi prima, contro 132 mila uomini occupati in meno. La componente femminile ha quindi pesato oltre il 70% sul crollo degli occupati. Questa percentuale è stata addirittura più alta nel solo mese di dicembre, dove su 101 mila occupati in meno, il 99% erano donne (già negli anni passati si erano registrate discrepanze così elevate).

La seconda disuguaglianza è invece generazionale: nella fascia di età tra i 15 e i 49 anni, gli occupati in meno sono stati 641 mila, in parte compensati – come abbiamo visto – dall’aumento degli over 50. Più nel dettaglio, gli occupati nella fascia 15-24 hanno avuto un crollo di oltre il 13% (-145 mila), quelli tra 25-34 anni del 4,4% (-181 mila) e quelli tra 35-49 anni del 3,4% (-315 mila). Come si spiegano questi dati?

In un mondo in cui i posti di lavoro sono distribuiti in maniera omogenea tra uomini e donne e fasce di età, una crisi economica colpisce tutti allo stesso modo. In Italia però le disuguaglianze sul mercato del lavoro – siano esse di genere o di età – sono da tempo molto più accentuate che altrove, e sono state un terreno fertile per le conseguenze negative della pandemia. In estrema sintesi: come ha riassunto l’economista dell’Ocse Andrea Garnero, sono due i motivi per cui a pagare di più nel 2020 sono stati le donne e i giovani. Da un lato, entrambi questi gruppi sono tra quelli più esposti, ossia hanno più occupati nel settore dei servizi, dove le interazioni fisiche sono più elevate e maggiormente interessate dalle chiusure. Dall’altro lato, entrambi i gruppi sono tra quelli meno protetti a livello contrattuale, ossia hanno una maggiore percentuale di contratti temporanei e stagionali.

Questa doppia caratteristica va tenuta bene a mente anche quando escono dati incoraggianti. Per esempio, a luglio 2020 Istat ha registrato +85 mila occupati, di cui 80 mila donne (una tendenza opposta rispetto a quella di dicembre 2020). Anche qui, è possibile spiegare questo aumento proprio con le ragioni viste sopra per il calo: con la riapertura di determinate attività, come commercio e turismo, con contratti temporanei, l’occupazione femminile è tornata a salire.

Inoltre, non bisogna dimenticare che uno dei problemi principali per le donne è stata la maggiore difficoltà, rispetto agli uomini, di conciliare la vita lavorativa con le varie chiusure dei luoghi di lavoro e delle scuole, e con la limitazione degli spostamenti personali.

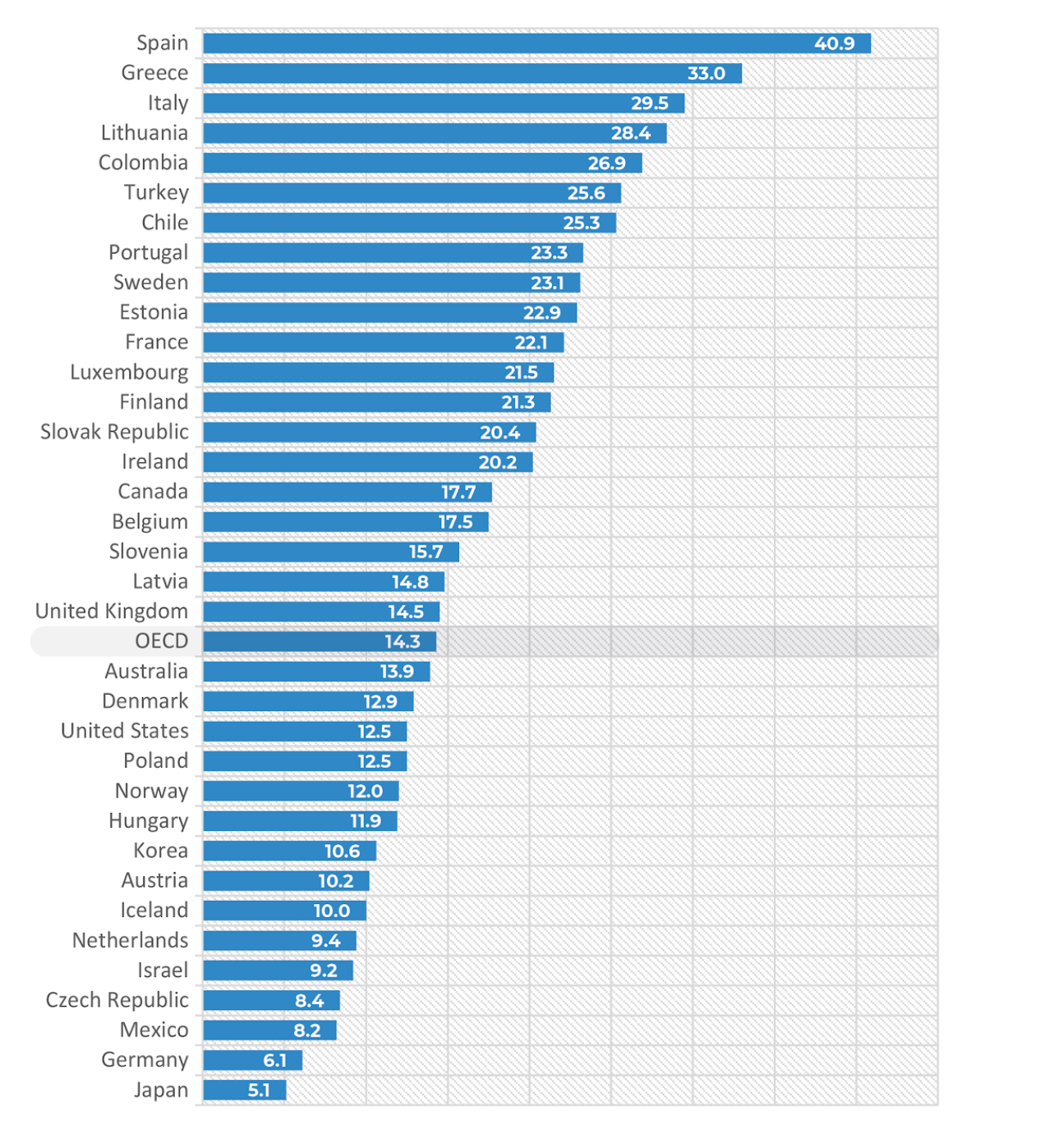

A dicembre 2020 il tasso di occupazione femminile in Italia era del 48,9%, circa 20 punti in meno rispetto a quello maschile. Uno dei divari più ampi di tutta Europa. Il tasso di disoccupazione era invece al 10,8%, contro una media europea del 7,9%. Anche gli indicatori sull’occupazione giovanile sono tra gli ultimi non solo a livello europeo, ma anche mondiale.

Attenzione a leggere correttamente i dati sulla disoccupazione giovanile: un tasso di disoccupazione del 30% circa, nella fascia 15-24 anni, non significa che è disoccupato quasi un terzo delle persone tra i 15 e i 24 anni. È disoccupato quasi un terzo delle forze lavoro – che comprendono chi ha un lavoro e chi lo sta cercando – in questa fascia di età.

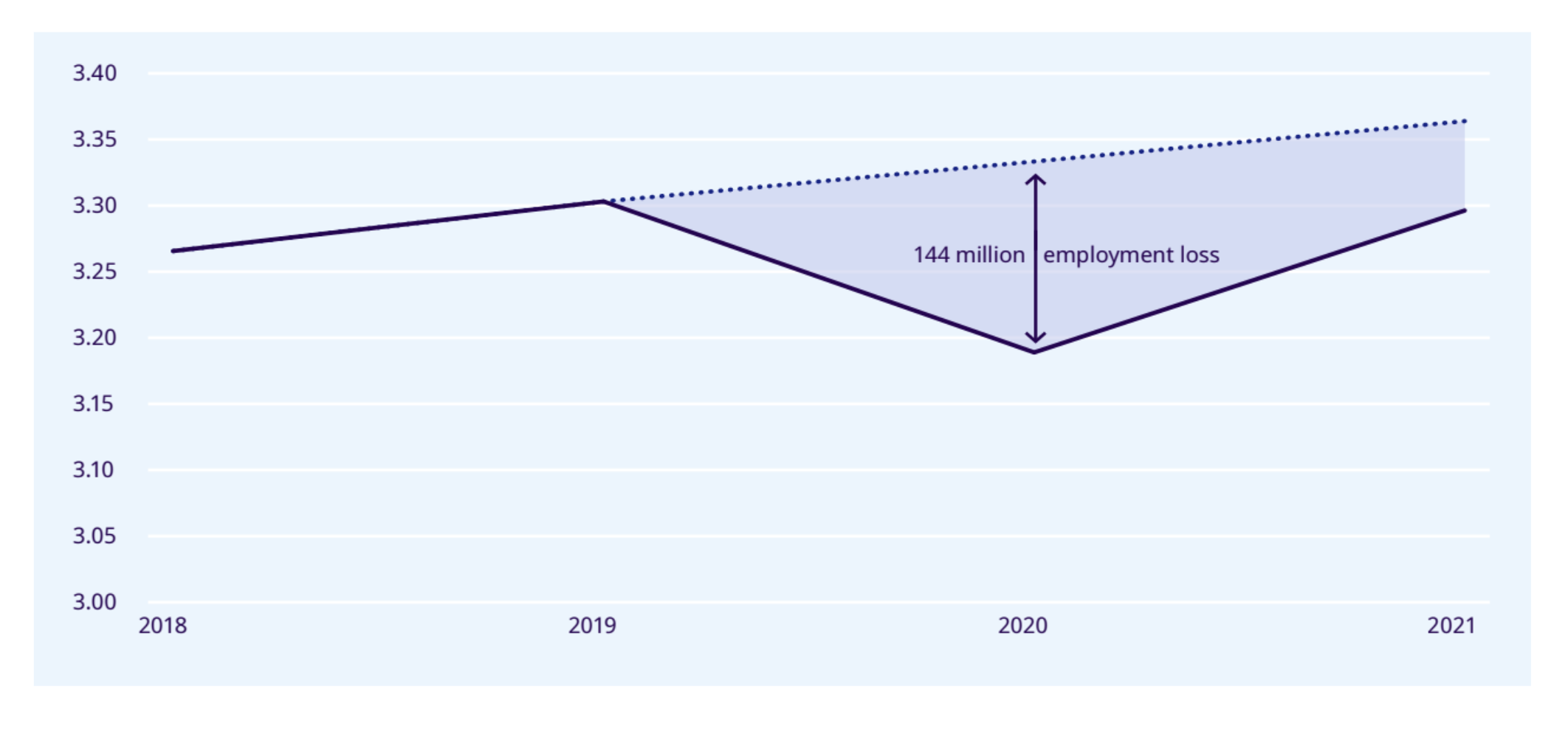

Come ha certificato pochi giorni fa l’International labour association (Ilo), il peso maggiore della crisi sulle donne non è stata una peculiarità italiana, anzi: ha coinvolto tutti i paesi monitorati a livello mondiale. Discorso analogo vale per i giovani e una certa parte dei lavoratori autonomi. Nel complesso l’Ilo ha stimato per il 2020 una perdita a livello mondiale di circa 144 milioni di posti di lavoro (Grafico 5).

Ma se di donne e giovani si è parlato spesso negli ultimi mesi, meno attenzione ha ricevuto un’altra fascia della popolazione ad alto rischio disoccupazione per la pandemia. Stiamo parlando dei lavoratori migranti. Secondo alcune stime pubblicate su lavoce.info a fine gennaio 2021, anche in questa categoria c’è un’alta percentuale di contratti a tempo determinato e nei settori meno resistenti di fronte alla pandemia. Nel nostro paese sarebbero così quasi 390 mila lavoratori europei e 935 mila quelli extra-europei a rischio di disoccupazione a causa della pandemia.

Va ricordato che la fragile situazione di giovani e donne sul mercato del lavoro ha delle conseguenze negative sulla natalità, dove – ancora una volta – abbiamo tra le statistiche peggiori di tutta Europa, con un tasso di fertilità di 1,3 nati per donna.

Come abbiamo spiegato di recente, la parità di genere e i giovani sono tra le priorità trasversali del “Piano nazionale di ripresa e resilienza”, ma non è ancora chiaro quali decisioni prenderà un eventuale governo Draghi su questo fronte. Se proseguirà sul Recovery plan presentato in Parlamento dall’esecutivo precedente, oppure se interverrà modificandolo radicalmente.

"Reddito di cittadinanza" e "quota 100" hanno funzionato?

Per concludere, la fine del 2020 ci consente di fare, per così dire, il tagliando a due delle misure più discusse degli ultimi due anni. Di fronte alla crisi, quali risultati hanno avuto "reddito di cittadinanza" e “quota 100”? Spesso, durante la pandemia, diversi esponenti del Movimento 5 stelle e della Lega – i due partiti che con il governo Conte I hanno approvato le due misure – hanno rivendicato numeri positivi, ma le cose non stanno così.

È vero: giudicare due interventi in un anno straordinario come quello appena trascorso può sembrare avere poco senso. Ma, in realtà, concentrarsi sui numeri è fondamentale: da un lato per smascherare gli errori dei politici, dall’altro lato per capire quali distorsioni vanno corrette nel prossimo futuro per avere interventi più efficaci.

Partiamo dal "reddito di cittadinanza", che secondo i dati più aggiornati dell’Inps a dicembre 2020 coinvolgeva oltre 3,5 milioni di persone. Per quanto riguarda il contrasto alla lotta della povertà, non ci sono ancora i dati relativi al 2020. Sappiamo però che nel 2019 – anno di introduzione del reddito di cittadinanza – in Italia le persone in povertà assoluta sono calate, per la prima volta dopo quattro anni, di circa 500 mila unità rispetto al 2018. Ma non è possibile dire con certezza quanto questo risultato sia merito o meno del "reddito di cittadinanza", dal momento che i beneficiari del sussidio non sono del tutto sovrapponibili con il numero di poveri del nostro paese. Detta altrimenti: ci sono alcuni poveri che non possono accedere al reddito di cittadinanza (si pensi agli stranieri che non hanno almeno 10 anni di residenza in Italia), e ci sono alcuni beneficiari legittimi del sussidio che per come è pensata la misura sono sopra alla soglia della povertà, così come calcolata dall’Istat.

Discorso più critico vale invece per le politiche attive del lavoro, ossia quella componente del "reddito di cittadinanza" che obbliga una parte dei beneficiari a dover cercare lavoro tramite i centri per l’impiego se vogliono continuare a ricevere il sussidio. Al di là della pandemia, che ha evidentemente stravolto le carte in tavola nel mercato del lavoro, ci sono diversi elementi di criticità per quanto riguarda lavoro e reddito di cittadinanza, il primo fra tutti è quello sulla trasparenza.

Al momento non è infatti possibile sapere quanti beneficiari del reddito di cittadinanza hanno trovato lavoro grazie ai cosiddetti navigator. Ogni tanto l’Anpal – la società che si occupa delle politiche attive del lavoro legate al reddito di cittadinanza – comunica dei dati, su quanti beneficiari del sussidio hanno sottoscritto un contratto. Per esempio, a novembre 2020 si sapeva che oltre 350 mila beneficiari – circa uno su quattro di quelli che avevano dovuto sottoscrivere il “Patto per il lavoro” – avevano avuto «almeno un rapporto di lavoro successivamente alla domanda del beneficio». Ma non è possibile sapere se questo impiego sia stato trovato autonomamente o grazie, appunto, all’assistenza dei navigator. In più, una gran parte di questi contratti era a termine e si sono interrotti dopo pochi mesi.

Anche per “quota 100” – la possibilità di andare prima in pensione con 62 anni di età anagrafica e 38 di contributi – le cose non sono andate come si sperava, nonostante il leader della Lega Matteo Salvini continui a ripetere (min. 8:00) che grazie a questa misura sono andate in pensione anticipata 400 mila persone, garantendo l’assunzione di altrettanti giovani.

Da un lato, secondo i dati più aggiornati dell’Inps ottenuti dalla Cgil, tra il 2019 e il 2020 i beneficiari di “quota 100” – che andrà in scadenza a fine 2021 – sono stati quasi 270 mila, oltre 130 mila in meno rispetto a quelli indicati da Salvini. Dall’altro lato, diverse istituzioni indipendenti – come la Corte dei Conti a maggio 2020 e la Banca d’Italia già a gennaio 2020 – hanno smentito l’ipotesi del ricambio di uno a uno a livello occupazionale. In sostanza, è stato più alto il numero dei pensionati in anticipo rispetto a quello dei giovani assunti. Si potrebbe obiettare che la pandemia ha fatto il suo corso, ma i dubbi sull’efficacia di “quota 100” poggiano le proprie radici nei mesi pre-crisi. Già in passato diversi esperti – tra cui quelli dell’Ufficio parlamentare di bilancio – avevano infatti spiegato che non è per nulla scontato che ogni nuovo pensionato debba per forza essere sostituito con l’assunzione di un nuovo giovane. E i numeri – come abbiamo visto sugli occupati tra i giovani nel 2020 – hanno confermato questa critica.

Quali sono le sfide per il prossimo governo?

Il contesto su cui inizierà a lavorare un eventuale esecutivo Draghi, come abbiamo anticipato, pone subito due compiti gravosi.

Il primo riguarda il blocco dei licenziamenti, che per ora è previsto durare fino a fine marzo. Da un lato ci sono i sindacati, che chiedono un ulteriore proroga generalizzata del provvedimento, dall’altro lato c’è Confindustria, che spinge per un allentamento del blocco, vietando i licenziamenti solo alle attività che saranno costrette a rimanere chiuse.

Uno dei rischi sottolineati da diversi economisti è che lo shock generato dalla pandemia possa essere più permanente e meno passeggero di quanto previsto mesi fa, con una conseguente forte penalizzazione soprattutto per i settori non essenziali e i suoi occupati.

Il secondo compito – con un orizzonte ancora più ampio – riguarda l’impiego delle risorse europee del Next Generation Eu per far fronte all’emergenza occupazionale. Il nostro paese ha già avuto accesso allo strumento dello Sure, con prestiti della Commissione Ue per oltre 27 miliardi di euro, da utilizzare, per esempio, su misure come la cassa integrazione.

Ricordiamo che per il momento il precedente governo Conte II ha mandato soltanto una bozza del Recovery plan all’Ue – la scadenza per la consegna del piano ufficiale è a fine aprile 2021 – e ora il documento è all’esame del Parlamento. Tra le varie misure, nel testo ci sono oltre 12,6 miliardi di euro dedicati alle politiche attive del lavoro e il precedente governo ha stimato una ripresa dell’occupazione grazie ai diversi interventi in altri settori, come quello della transizione verde.

Ma c’è ancora parecchia incertezza su questi provvedimenti. Non è infatti chiaro se il prossimo esecutivo modificherà pesantemente, o meno, la bozza del Recovery plan mandata all’Ue e quali saranno i miglioramenti suggeriti dal Parlamento. In questa fase i cambiamenti al testo sono ancora possibili (rallentando però di conseguenza l’iter di consegna), mentre dopo un’eventuale approvazione da parte dell’Ue modificare il testo sarà più complicato.