L’impatto dell’industria militare sull’ambiente

17 min lettura

Mentre la guerra in Ucraina è tuttora in corso, e anzi il peggio deve ancora arrivare, la certezza sedimentata da secoli di conflitti armati è una: ogni conflitto bellico è anche un disastro ambientale. L’Ucraina in questo senso è solo un esempio tra tanti, con l’aggiunta che si svolge in presa diretta, in un territorio che era già fortemente inquinato. Lo ha già fatto notare l’Osservatorio sui Conflitti e l’Ambiente (Conflicts and Environment Observatory), in un articolo su Wired:

Gran parte dei combattimenti si stanno svolgendo in aree urbane come Kiev, Kharkiv e Mariupol, dove stabilimenti industriali, installazioni militari e depositi di rifiuti radioattivi sono finiti sotto il fuoco degli aerei e dell'artiglieria russi. Queste armi non solo hanno il potenziale per infliggere devastazioni immediate, ma possono anche lasciare una scia più lunga di inquinamento idrico e atmosferico, le cui conseguenze saranno avvertite dalle persone che vivono nella zona molto tempo dopo che il conflitto avrà perso di intensità.

Potrà sembrare avventato parlare di ecocidio mentre le brutalità commesse dall’esercito russo nei confronti della popolazione ucraina continuano, ma gli eventi di questi giorni ci ricordano che ogni guerra ha enormi impatti ambientali. E se in questo periodo in Ucraina le priorità sono altre, verrà il momento in cui bisognerà affrontare questo aspetto. L’occasione potrebbe essere più vicina di quel che potrebbe apparire in questi tragici giorni. O no?

La guerra è la grande assente alle Conferenze sul clima

Interessi militari e impatto sull’ambiente sono due mondi tenuti debitamente a distanza, come è avvenuto anche alla Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima di Glasgow (COP26). Poco prima degli appuntamenti scozzesi l’Osservatorio sui Conflitti e l’Ambiente (Conflicts and Environment Observatory) aveva lanciato una raccolta firme per invitare i governi a ridurre le emissioni militari dei gas serra. L’Accordo di Parigi del 2015, vale a dire la COP21, “ha lasciato il taglio delle emissioni militari di gas serra alla discrezione dei singoli paesi. Le forze armate sono grandi produttori di tali emissioni e non dovrebbero essere escluse dagli obiettivi di riduzione dei gas serra”, si legge nella petizione. Una scelta, quella di escludere le emissioni militari dai trattati internazionali sul clima, che risale al protocollo di Kyoto del 1997, grazie a un’azione di lobby degli Usa che non è mai stata messa in discussione nei successivi appuntamenti. Se non, appunto, nella flebile forma della volontarietà stabilita nella capitale francese sei anni fa. Anche la COP26 di Glasgow ha evitato di affrontare il tema. E ci si chiede, a questo punto, che piega prenderanno i negoziati della COP27, che sarà ospitata dall’Egitto, terzo importatore di armi al mondo (lo sa bene l’Italia, che al paese africano sarebbe in procinto di vendere armi attraverso l’azienda Leonardo, ex Finmeccanica, attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza).

E dire che le emissioni militari sono notevolissime. Nonostante la scarsa trasparenza di un settore storicamente allergico a rendere noto ciò che avviene al proprio interno, secondo alcuni calcoli le attività militari comportano un’emissione di CO2 pari al 5% di quella prodotta a livello mondiale. L’inquinamento atmosferico causato dagli eserciti di tutto il mondo ha evidenti risvolti sull’ambiente. Ecco perché la scelta dei governi di non affrontare il tema appare particolarmente grave:

Le emissioni causate dai conflitti sono infinitamente più di quelle che pensiamo, ha spiegato lo scienziato britannico Eoghan Darbyshire nella conferenza di presentazione del progetto tenutasi durante la COP26. Non si tratta solo dello spostamento – già di per sé mastodontico – di militari, mezzi di trasporto, armi ed equipaggiamento. Il loro sostentamento (dai rifornimenti di cibo e carburanti, fino al riscaldamento dei loro stabilimenti) è solo la prima aggiunta ad una lista che continua a crescere. Basti pensare alle emissioni causate dalle esplosioni, dalle armi incendiarie (che spesso distruggono enormi aree di vegetazione perché diventano in breve tempo fuori controllo), e dalla strategia militare di distruzione dei raccolti per forzare le popolazioni locali alla resa. Oppure si pensi alla pratica del gas flaring, l’incendio dei combustibili fossili, con il quale gli eserciti si assicurano che le risorse siano inutilizzabili affinché gruppi terroristici e opponenti non possano beneficiare economicamente dalla loro vendita. Per non parlare del costo ambientale delle missioni umanitarie, costosissime dal punto di vista di carburanti e risorse, soprattutto quando per aiutare le vittime bisogna fare i conti con la distruzione di infrastrutture come strade e ospedali.

Elena Camino, sulla rivista Gli Asini, fa poi notare che questa assenza di trasparenza si estende anche ai droni, da tempo lo strumento preferito di ogni conflitto sparso per il pianeta:

Sarebbe interessante se qualche esperto dell’Università e del Politecnico – avendo a disposizione i dati dei produttori per altri tipi di studio – coinvolgesse tesisti e dottorandi anche nel calcolo delle emissioni di gas serra prodotte dall’insieme di persone, materiali, energia, strutture, test sperimentali, combustibile ecc. necessari per la messa a punto di uno di questi oggetti. Si potrebbe rendere obbligatorio per i produttori fornire la valutazione di impatto ambientale (VIA) di questi gioielli tecnologici, insieme alle caratteristiche tecniche. Si tratta di produzioni strategiche che non saranno mai messe in discussione da nessun tipo di valutazione, ambientale, sanitaria o climatica, ma servirebbe per farsi un’idea più chiara di quanto è terribile la guerra anche nei confronti dell’ambiente.

L’impatto ambientale degli eserciti e delle forze armate non si limita però al problema delle emissioni. Ci sono altre due questioni altrettanto centrali e urgenti: la crisi climatica e la crisi energetica. Su entrambi gli aspetti ci sono legami molto evidenti con i processi di militarizzazione in atto. Prima di scendere nel dettaglio, tuttavia, è necessaria una premessa.

Nessun conflitto sulle spese militari

Viene in mente un’equazione: per ridurre l’impatto ambientale di eserciti e forze armate non si potrebbe provare a ridurre le spese militari? “Una proposta semplice e concreta”, l’ha definita il fisico Carlo Rovelli, lo scienziato italiano noto in tutto il mondo per i suoi libri di divulgazione scientifica. Era appena lo scorso dicembre ma il susseguirsi drammatico di questi giorni dona a quella proposta una patina quasi surreale, e certamente controcorrente, rispetto alla vulgata bellica di questi giorni. Perché, come ricorda il collettivo di scrittori Wu Ming, “quando c’è una guerra e si manifesta solo contro il nemico, si sta manifestando a favore della guerra”.

Sul Corriere della Sera, Rovelli aveva diffuso l’appello di 50 Premi Nobel e diversi Presidenti di Accademie della Scienza nazionali, rivolto ai governi di tutto il mondo. Nella lettera si propone di mirare a un accordo globale affinché si possa ottenere una riduzione delle spese militari del 2% all’anno per cinque anni. Un taglio agli armamenti, insomma, per liberare un’enorme mole di risorse che potrebbero essere destinate altrove:

L’osservazione alla radice della proposta è che vi è consenso che l’umanità debba affrontare gravi sfide comuni come epidemie, riscaldamento globale e povertà estrema, ma per affrontarle servono risorse, difficili da reperire. Nell’ultimo congresso mondiale sul riscaldamento climatico questo è apparso evidente: tutti d’accordo sull’urgenza, ma come finanziare i passi necessari? La proposta dei 50 Nobel indica una direzione per reperire una vasta quantità di risorse, basata su un’idea semplice di collaborazione. La spesa militare mondiale è raddoppiata dal 2000, è in forte aumento in quasi tutti i paesi del mondo, e si sta avvicinando a 2 mila miliardi di dollari all’anno. I singoli governi sono obbligati ad aumentare le proprie spese militari perché altri, percepiti come avversari, aumentano le loro. Il meccanismo di feedback alimenta una corsa agli armamenti, con un costo immenso. Nello scenario peggiore, è un percorso che porta a conflitti devastanti. Nello scenario migliore, è un colossale spreco di risorse che possono essere usate più saggiamente.

Su Sbilanciamoci Maurizio Simoncelli non si fa grosse illusioni:

I governi vorranno e sapranno rispondere a questi appelli? I dati sulla spesa militare mondiale non ci inducono ad essere ottimisti, dato che si è passati dai 1.754 del 2009 ai 1.960 nel 2020, che - non va dimenticato - è stato l’anno della pandemia da Covid-19 e della conseguente crisi economica mondiale. A spendere di più sono soprattutto gli Stati Uniti seguiti dalla Cina: i primi con 778 miliardi di dollari nel 2020, la seconda con 252 miliardi di dollari. Poi vengono l’India (72,9 miliardi di dollari), la Russia (61,7 miliardi di dollari) e la Gran Bretagna (58,4 miliardi di dollari).

E l’Italia? Secondo Milex, l’Osservatorio per le spese militari italiane, il nuovo anno conferma la tendenza per cui c’è un ritorno prepotente degli investimenti nel settore:

La legge di bilancio per il 2022 sfonda il muro dei 25 miliardi per il ministero della Difesa, un aumento del 3,4% sul 2021 e circa il 20% negli ultimi tre anni. Si dirà: come ha fatto di recente il generale Figliuolo, dovuto al grande e imprevisto impegno delle strutture sanitarie dell’esercito contro il Covid. Certamente un lavoro meritevole e di cui tutto il Paese è riconoscente. Ma purtroppo l’aumento del budget non è dovuto a questo. Pesano invece i piani militari che hanno preso la forma di 23 nuovi programmi per un totale di 12 miliardi di euro.

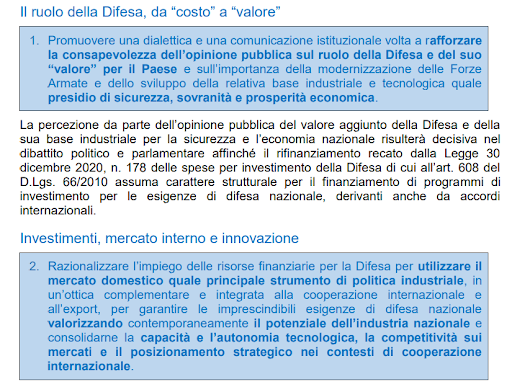

In questo quadro non sorprende dunque la scelta inedita e fortissima di venti Paesi dell’Unione europea, tra cui l’Italia, di inviare armi letali alle forze armate ucraine e ai civili per combattere l’invasione russa. Ma questa corsa agli armamenti trova un’opposizione o quanto meno qualche voce critica a livello politico, che non siano quelle, scontate, del mondo pacifista o di Papa Francesco? «Al momento non c’è neppure una sensibilità su questi temi a livello politico, o per meglio dire partitico e istituzionale», spiega a Valigia Blu Francesco Vignarca, coordinatore delle Campagne per la Rete Italiana Pace e Disarmo. «Anzi per la prima volta in Italia abbiamo avuto un presidente del Consiglio, cioè Mario Draghi, che ha espressamente affermato che bisogna aumentare le spese militari. Non lo aveva mai esplicitato nessuno: era qualcosa che si faceva ma non si diceva. Oppure penso al ministro della Difesa Lorenzo Guerini che, nella direttiva della politica industriale della Difesa che risale allo scorso luglio, parla dell’importanza dell’industria militare e di come questa debba essere sostenuta. Non solo Guerini, facendo ciò, si allarga in maniera inusuale parlando come se fosse il ministro dello Sviluppo Economico. Ma soprattutto dice un falso: l’industria militare costituisce meno dell’1% in termini di PIL, meno dell’0,7% in termini di export, meno dello 0,5% in termini di occupati».

Tra i propositi che lo stesso ministero della Difesa mette nero su bianco nella citata direttiva sulla politica industriale, c’è anche una sorta di “operazione propaganda” affinché l’aumento dei fondi sia strutturale e non più legato alle singole manovre di bilancio (e dunque ai singoli governi):

Neppure l’arrivo della COVID-19, che avrebbe dovuto dare una rinnovata centralità al concetto di cura (della salute e dell’ambiente), ha modificato gli equilibri in campo. Anzi, la pandemia si è rivelata un'occasione per aumentare la pervasività delle forze armate in tutti gli aspetti della vita sociale ed economica, come si legge nell'introduzione del Ministero della Difesa al Documento programmatico. A tal proposito il ministro Lorenzo Guerini scrive che:

La pandemia ha accentuato l’importanza dell’autonomia strategica su questo piano, alimentando l’antagonismo tra gli Stati ai fini del rilancio economico e del posizionamento geopolitico nel mondo “post-COVID 19”, e dimostrando che detenere capacità tecnologiche e militari all’avanguardia non è solo garanzia di sicurezza, ma anche fondamentale fattore di resilienza per il paese. La possibilità per l’Italia di disporre di uno Strumento militare in grado di esprimere le capacità militari evolute di cui il paese necessita per tutelare la propria sicurezza e i propri interessi nazionali non può quindi prescindere da un adeguato vantaggio tecnologico e da una capacità industriale in grado di presidiarlo e innovarlo.

Antonio Mazzeo, freelance siciliano che è stato recentemente insignito del prestigioso Premio Colombe d'oro per la Pace, l’ha definita la “militarizzazione della pandemia”. «Ciò comporta - aggiunge a Valigia Blu lo stesso Mazzeo - la disponibilità di nuove e maggiori risorse per nuove armi e nuovi sistemi di controllo e distruzione e soprattutto la piena legittimazione degli apparati militari. E l’impegno totale e instancabile delle forze armate nella “guerra al Covid” – sempre secondo gli estensori del Piano Pluriennale – deve essere comunque ampiamente riconosciuto da tutti e soprattutto premiato»

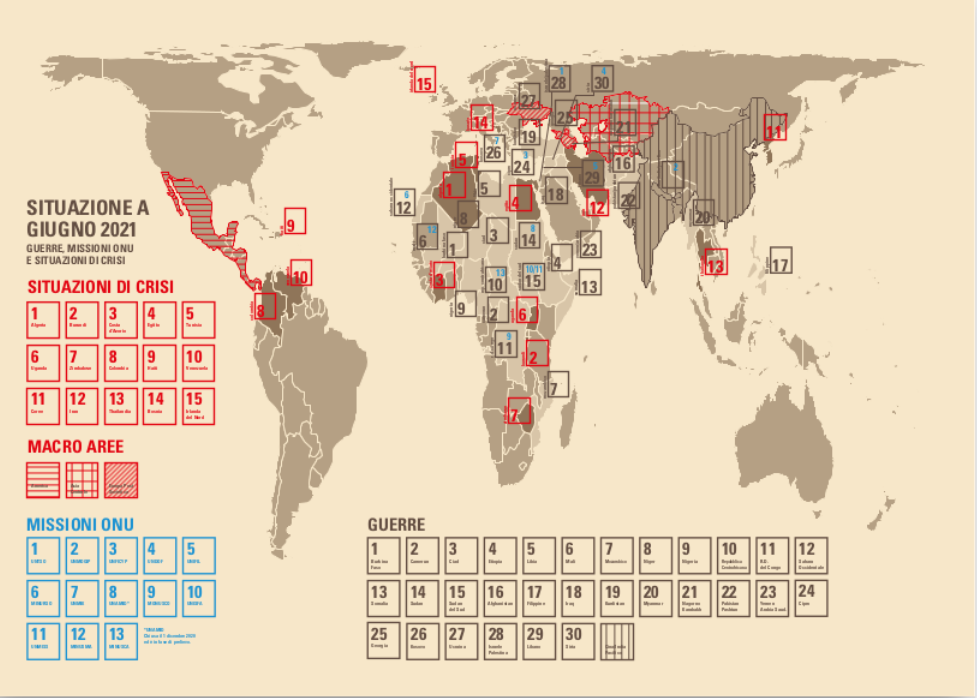

Intanto i conflitti militari sparsi per il mondo continuano ad aumentare. L’Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo ne ha mappati 34 nel solo 2021:

Le armi nella tassonomia europea delle attività sostenibili?

Se in tempi di virus la scelta è quella di affidarsi all’esercito, delegandogli anche la gestione sanitaria attraverso la nomina del generale di corpo d’armata, Francesco Paolo Figliuolo, a commissario dell’emergenza COVID-19, non sorprende che anche la ripresa post-COVID sia di matrice militare. Parte dei fondi del NextGenerationEu andrà alla Difesa, come è normale che sia. Ma qualche dubbio resta, come racconta ancora Vignarca: «Figurarsi che ancora ad aprile 2021, nelle indicazioni che il Parlamento dava al governo sul Pnrr, c’era anche l’acquisto di nuovi sistemi d’arma. Per fortuna poi, dopo la nostra segnalazione, quella misura è scomparsa. Nel Pnrr attuale ci sono ovviamente fondi destinati alla Difesa e, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ci sono ad esempio ci sono fondi destinati all’efficientamento energetico delle caserme e delle strutture militari. Per noi che puntiamo al disarmo, ovviamente, la priorità sarebbe l’efficientamento energetico delle scuole ma è comunque un primo passo. In attesa che si ottengano i grandi risultati, riuscire a incidere su interventi magari minori ma certamente importanti è qualcosa di significativo».

Un altro fronte molto caldo, è proprio il caso di dirlo, è quello della tassonomia, vale a dire la classificazione europea delle attività economiche che possono essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale. A dicembre 2021 Leonardo, il colosso italiano della difesa e dell’aerospazio, ha chiesto alla Commissione Europea di considerare il settore della difesa come sostenibile. Negli ambienti UE, infatti, l’intenzione è di inserire la produzione delle armi, insieme al tabacco e all’azzardo, nella social taxonomy e di classificarli come “socially harmfull” (socialmente dannosi). Come riporta l’agenzia Reuters, la richiesta di Leonardo è arrivata tramite Alessandra Genco, chief financial officer dell’azienda.

Qualche giorno dopo EticaNews scrive che:

Nel 2021 il gruppo ha ottenuto 3 miliardi di euro in finanziamenti bancari legati al raggiungimento di target sostenibili, arrivando ad avere metà del proprio funding complessivo in credito collegato agli Esg (Environmental, social e governance, sono i cosiddetti investimenti sostenibili). “Vogliamo espandere ulteriormente la porzione di finanziamenti legati agli Esg verso il 100% – ha detto Genco – , ma questo sarà possibile solo se la difesa sarà considerata tra le attività sostenibili”. La difficoltà di accesso al mercato dei capitali si tradurrebbe in meno investimenti in tecnologia e innovazione da parte dell’industria della difesa con il rischio di indebolire il settore. Eppure, ha fatto notare Genco, “puoi vivere in un ambiente sano senza CO2, ma se vivi in un posto sotto attacco terroristico, mi dispiace ma non ti farà molto bene”.

D’altra parte alla sostenibilità Leonardo dedica un’intera pagina del proprio sito, in cui si apprendono anche statistiche del genere:

Si tratta di numeri piuttosto bassi. Per Antonio Mazzeo, comunque, potrebbe trattarsi di greenwashing: «Basta fare una ricerca sul web per notare come sono in atto, da parte delle forze armate, sia italiane che internazionali, tantissimi progetti per ridurre gli impatti ambientali. Si millantano riconversioni ecologiche per mostrarsi in linea con le attenzioni ambientali a livello mondiale».

«Non si tratta solo di capire quanto si emette o quanto si inquina, che già è importante, ma perché al mondo militare viene permesso di emettere e di inquinare senza che ci siano controlli e riduzioni significative», aggiunge Vignarca. «Di questo privilegio non si parla proprio, è davvero difficile metterlo in discussione. Faccio un esempio: si è discusso tanto in questi anni di auto blu e di costi della casta, ma non ci sono mai state campagne così massicce sui costi del mondo militare. Soltanto nel 2021 sono state presentate e approvate in Parlamento 31 missioni militari dal valore di 15 miliardi di euro: e si tratta di sistemi di armamenti in cui spesso viene messo nero su bianco che si comprano più mezzi del necessario perché bisogna favorire l’industria. Veri e propri sprechi, sui cui però nessun partito si permette di fare le pulci. C’è una patina diffusa di silenzio soprattutto perché gli eserciti sono strutturalmente costruiti, potremmo dire ontologicamente, per fregarsene dell’impatto ambientale delle loro azioni. Sono costruiti per raggiungere un obiettivo, fregandosene di quello che c’è in mezzo. Basti pensare ai resti tossici delle guerre. E anche qui un esempio può venire in aiuto: dopo l’abbandono dell’Afghanistan da parte della coalizione NATO guidata dagli USA, ovviamente il primo problema è quello umanitario ma c’è anche l’aspetto ambientale relativo a poligoni e basi militari esteri che nessuno ha finora bonificato».

Del resto la partita della tassonomia non si è ancora chiusa. Anzi, con la guerra in Ucraina già in corso la richiesta da parte del settore della difesa di inserire le armi tra gli asset ESG si è fatta ancora più forte. L’approvazione della tassonomia non si avrà a breve e, secondo l’indiscrezione riportata da Bloomberg, i lobbisti considererebbero questi giorni di conflitto armato “come una finestra di opportunità per influenzare l’esito”. Ciò avviene proprio mentre dall’avvio delle operazioni belliche in Ucraina i profitti delle maggiori società produttrici di armamenti hanno fatto registrare notevoli incrementi: l’epilogo più scontato di un dramma in atto chissà per quanto tempo.

La militarizzazione della crisi climatica

Alla notizia che Leonardo ha chiesto di inserire il settore della difesa tra quelli sostenibili, Greenpeace ha reagito negli scorsi giorni in maniera caustica:

NO all'introduzione delle armi tra gli investimenti sostenibili pic.twitter.com/SQcV5LS6Om

— Giuseppe Onufrio (@gonufrio) January 18, 2022

Che gli eserciti siano più o meno adatti a fronteggiare le conseguenze di nubifragi, tempeste e incendi è comunque una domanda a posteriori. Qui infatti la questione è legata a quella che Francesco Vignarca definisce in maniera più ampia la militarizzazione della crisi climatica. Vale a dire che la presenza militare in ambito ambientale non soltanto non è più problematizzata ma viene persino invocata. Dalle amministrazioni locali agli enti intermedi fino ai governi nazionali, il ricorso alle forze armate è sempre più frequente. Per il coordinatore della Campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo ciò si nota «sia negli effetti, come ad esempio le cosiddette migrazioni ambientali che vengono scoraggiate dalle milizie armate, ma anche nelle cause, come può essere il problema dell'approvvigionamento di risorse naturali attraverso il controllo delle stesse da parte degli eserciti». È esattamente l'opposto di un modo aperto e democratico di affrontare i problemi, prosegue Vignarca: «Da qualche tempo ci stiamo concentrando proprio in maniera specifica sul disarmo climatico: abbiamo lanciato i primi semi di riflessione in Italia lo scorso novembre, e lanceremo ad aprile delle giornate a livello internazionale. Non c’è soluzione climatica senza disarmo democratico».

Al riguardo Antonio Mazzeo aggiunge: «Sono le stesse forze armate che sono in prima linea nella militarizzazione del Circolo Polare Artico, anche in questo caso in collegamento con le compagnie energetiche. Anche perché non va dimenticato che la riduzione delle calotte polari permette nuove rotte commerciali: in questo senso si spiega la corsa al riarmo che riguarda il Polo Nord. È qualcosa che non sorprende: le prime sperimentazioni del Muos di Niscemi, il sistema di telecomunicazioni satellitare della Marina militare Usa che sorge all’interno di una riserva naturale, sono state fatte per la trasmissione dei comandi ai sottomarini d’immersione in transito al Polo Nord».

A seconda dei punti di vista ciò potrà apparire cinico, opportunistico o inevitabile, ma la crisi climatica per alcuni settori è già un’opportunità. In questi giorni di guerra c’è stata quasi una corsa a smarcarsi da operazioni del genere, ma soltanto per via della presenza russa e delle sanzioni europee, come ha dimostrato il clamoroso dietrofront di Intesa San Paolo proprio sul megaprogetto Arctic LNG-2, che riguardava l’Artico russo. Secondo l’associazione ReCommon, si tratta tuttavia di “una scelta volta prevalentemente a tutelare il portafoglio e non l’ambiente e il clima”.

Allo stesso tempo gli eserciti del mondo sembrano mostrare già ora una maggiore consapevolezza dei cambiamenti irreversibili in atto rispetto ai governi, alle imprese e alla maggior parte della popolazione. La testata giornalistica DefenseNews ha diffuso lo scorso 8 febbraio un interessante documento del mondo militare statunitense, lo US Army. Si tratta di una vera e propria “strategia climatica”, in cui tra gli altri aspetti si legge che “l’esercito deve prepararsi alle potenziali conseguenze tra cui la scarsità di energia e acqua, danni agli impianti e alle infrastrutture, spostamento e interruzioni delle operazioni, delle catene di approvvigionamento e della logistica” e che deve “tenere conto delle implicazioni dei cambiamenti climatici nella strategia, nella pianificazione, nell'acquisizione, nella catena di approvvigionamento, nella programmazione e nei processi”.

Energia è guerra

Dell’attuale crisi energetica (che si riversa poi nel rincaro delle bollette) si sta parlando sotto tanti punti di vista. Già prima dell’avvio delle operazioni belliche in Ucraina, e ancor di più adesso, la Russia di Putin tiene in scacco l’Europa attraverso le forniture di petrolio e gas. Mentre il Vecchio Continente disegna nuove misure per favorire una maggiore indipendenza energetica, ambiente, economia e geopolitica si intrecciano in una spirale in cui è difficile scindere le singole trame e gli interessi in gioco. C’è però un denominatore comune che regge ogni equilibrio. Ed è proprio la presenza militare. Come fa notare Antonio Mazzeo, «tutti i grossi conflitti che si sono sviluppati in Medio Oriente dagli anni ‘60 riguardano il controllo delle fonti energetiche. Con tutto quello che ha rappresentato nelle conseguenze. Perché da una parte si fomenta l’aggressività di questi paesi, attraverso l’export di armi, dall’altra si consumano enormi quantità di energia per le operazioni militari. Ma, soprattutto, si tratta di operazioni che hanno in parte contribuito a rafforzare il modello unico delle fonti fossili».

Inutile ribadire che il perverso legame tra fonti fossili e apparati bellici è confermato anche dalla guerra in Ucraina. E poi c'è la questione dei legami tra energia nucleare e mondo militare. Lo ha ricordato ultimamente un approfondimento di Futura D’Aprile per Domani:

Il Segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, ha esortato gli Stati dotati di armi atomiche a smantellare il proprio arsenale nucleare, nel rispetto di quanto previsto dallo stesso Trattato di non proliferazione. Attualmente si contano oltre 13 mila testate in tutto il mondo, di cui 2 mila in stato di massima allerta operativa, ossia pronte ad essere utilizzate.

La richiesta di Guterres è da tempo al centro della campagna della International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) insignita nel 2017 del Premio Nobel per la pace per aver fatto approvare dall’Assemblea dell’Onu il bando all’atomica (Tpnw). Di questa coalizione fa parte anche l’italiana Rete Italiana Pace e Disarmo, promotrice insieme ad altre organizzazioni della campagna per il disarmo nucleare e dell’adesione dell’Italia al Trattato di proibizione delle armi atomiche.

«In Italia tendiamo a dimenticare che ci sono 11 porti in cui è autorizzato l’approdo di unità navali a propulsione nucleare. Se ne parla pochissimo, ma è evidentemente un rischio ambientale», osserva ancora Antonio Mazzeo. E non si tratta di qualcosa di remoto: l’ultimo incidente è avvenuto appena pochi mesi fa, quando il sottomarino statunitense USS Connecticut, costruito ai tempi della Guerra fredda, si è scontrato nel Mare Cinese meridionale con una montagna subacquea non segnata sulle mappe. D’altra parte il legame tra nucleare e militare non è neppure la liaison più evidente tra mondo energetico e difesa militare.

Un recente rapporto di Greenpeace Italia ha calcolato che il 64% della spesa italiana per le missioni militari è destinato a operazioni collegate alla difesa di fonti fossili, per un totale di quasi 800 milioni di euro spesi nel solo 2021 e ben 2,4 miliardi di euro negli ultimi quattro anni. Ciò non sorprende, dato che tutti “gli Stati membri dell’Unione dipendono fortemente dalle importazioni di energia fossile: circa il 90% del petrolio e il 70% del gas consumato dai paesi UE arriva da fuori”. La mappa degli interessi fossili dell’Italia – prosegue il rapporto – sembra seguire quella di ENI (in prima battuta la Libia - attraverso l’Operazione Mare Sicuro, l’Operazione Irini, la Missione bilaterale di assistenza e supporto -, poi il Golfo di Guinea - l’Operazione Gabinia), ma non solo:

Audito in Parlamento, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha collegato altre missioni militari alla tutela di fonti fossili, come quelle in Iraq (il cui crollo “metterebbe a repentaglio la nostra sicurezza energetica”, secondo le parole usate dal ministro) e quelle nel Mediterraneo orientale (dove è necessaria “una nostra presenza più regolare” dato che “la possibilità di sfruttamento delle risorse energetiche è fortemente condizionata dal contenzioso marittimo in corso”). Anche le operazioni militari in zone strategiche per le nostre importazioni di petrolio e gas, come il Golfo di Aden e lo Stretto di Hormuz, hanno la finalità di proteggere la “sicurezza energetica” del Paese. Nei prossimi mesi, inoltre, l’Italia dovrebbe aderire anche alla missione UE nella provincia di Cabo Delgado (Mozambico), dove secondo il ministro gli scontri stanno causando “interruzioni dell’attività estrattiva”.

E se il ministro della Difesa si occupa di ambiente, ci si può poi sorprendere se il suo collega alla Transizione Ecologica vanta un passato come manager di Leonardo?

Immagine in anteprima: Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons