Ex Ilva, un sistema che costringe i cittadini a scegliere fra lavoro e salute

20 min letturaAv-vinti

Tra

Altiforni

Restiamo

Abbracciati

Noi

Tarantini

Ossidati

(Francesco Romano, Quarantarighe)

Il 4 novembre rischia di essere ricordato a Taranto come un nuovo 26 luglio. Date che restano impresse nella memoria collettiva, punti critici, prima e dopo i quali nulla resta come prima. Il 26 luglio 2012 è il giorno in cui la Gip Patrizia Todisco firma l’ordinanza di sequestro senza facoltà d’uso di tutti gli impianti dell’area a caldo dell’Ilva segnando di fatto la fine della gestione della famiglia Riva e avviando una fase politica, industriale e sociale incerta, fragile e conflittuale (come scrive lo storico Salvatore Romeo nel suo libro "Acciaio in fumo") che dopo 6 anni ha portato alla cessione dell’Ilva alla multinazionale ArcelorMIttal.

Il 4 novembre è il giorno in cui è esploso il groviglio di nodi inestricati che avrebbero dovuto essere sciolti negli ultimi 25 anni e che invece si è lasciato che si aggrovigliassero e aggrovigliassero nel tempo.

La mattina del 4 novembre 2019 i diecimila dipendenti dell’ArcelorMittal Italia hanno ricevuto un’email dall’amministratrice delegata Lucia Morselli che li informava che entro 30 giorni l’azienda avrebbe lasciato Taranto, restituito lo stabilimento ai commissari straordinari nominati dal governo e avviato il “piano di ordinata sospensione di tutte le attività produttive, a cominciare dall’area a caldo”, mettendo in apprensione e fibrillazione operai, governo, partiti politici, sindacati e riaccendendo una volta di più gli interrogativi su cosa fare della fabbrica che hanno lacerato la città intorno al dilemma lavoro-salute. In questi 30 giorni l’azienda avrebbe provveduto all’attuazione del piano ambientale, alla manutenzione delle attrezzature e al pagamento degli stipendi. Solo 20 giorni prima, insediandosi alla guida di ArcelorMittal Italia, Morselli aveva dichiarato che non esisteva in Italia “una sfida industriale più grande e più complessa di quella degli impianti dell’ex Ilva”.

Cosa ha portato a questa decisione apparsa improvvisa ma che in realtà sembra essere l’esito finale di anni di acquiescenza e di mancate risposte da parte di politica e istituzioni, come scriveva Alessandro Leogrande nelle sue riflessioni su Taranto e l’Ilva raccolte nel libro “Dalle macerie”?

Le risposte sembrano poter essere trovate già tra le righe della nota in cui l’azienda comunica il recesso dal contratto di affitto dei rami d’azienda dell’Ilva:

Comunicazione di recesso e risoluzione relativa al contratto di affitto dei rami d’azienda Ilva. pic.twitter.com/QyH5zx7qes

— ArcelorMittal Italia (@ArcelorMittalIT) 4 novembre 2019

Una delle motivazioni che porta al venir meno agli accordi raggiunti quando è stata concordato l’acquisto dell’Ilva riguarda il cosiddetto scudo penale. Con il decreto legge 101/2019, il governo ha eliminato l’immunità penale di cui godevano gli amministratori della società necessaria per realizzare il piano ambientale di cui lo stabilimento ha bisogno per essere messo a norma. L’area del comune di Taranto rientra tra i siti di interesse nazionale (SIN), contaminato e ritenuto pericoloso per la salute degli abitanti. Il venir meno di questa clausola, secondo l’azienda, esporrebbe gli amministratori di ArcelorMittal da un punto di vista giudiziario per una situazione che hanno ereditato. Questo sarebbe un motivo sufficiente per poter recedere dal contratto.

Leggi anche >> Ilva, un decreto nato vuoto

L’idea di modificare o eliminare lo scudo penale non nasce oggi. Già a luglio 2019, ricostruisce Pagella Politica, con la conversione in legge del cosiddetto Decreto Crescita, era stato limitato l’esonero della responsabilità legale in funzione del piano ambientale, approvato nel 2014 dall’allora governo Renzi. La nuova disposizione limitava l’esonero di responsabilità all’esecuzione del piano ambientale ed escludeva “l’impunità per la violazione delle disposizioni a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”. Dopo che Arcelor Mittal aveva minacciato di abbandonare Taranto nel momento in cui sarebbe entrato in vigore il depotenziamento dello scudo legale, il governo Conte 1, guidato da M5S e Lega, era tornato sui propri passi reintroducendo lo scudo penale nel Decreto Salva Imprese, pubblicato in Gazzetta Ufficiale tra agosto e settembre.

ArcelorMittal ritirava i suoi propositi di lasciare l’Ilva fino alle comunicazioni del 4 novembre. Cosa era cambiato? Il 21 ottobre, nel corso dell’iter parlamentare del decreto Salva Imprese, le commissioni industria e lavoro del Senato in seduta congiunta avevano approvato due emendamenti identici per eliminare lo scudo penale che era stato reintrodotto a fine agosto. Due giorni dopo questo emendamento veniva approvato dal Senato con il voto di fiducia al Decreto Salva Imprese che il 31 ottobre riceveva il via libera definitivo alla Camera.

L’eliminazione o il depotenziamento dello scudo penale alla sola attuazione del piano ambientale non rientrava, secondo Arcelor Mittal, tra gli accordi presi in sede di acquisto dello stabilimento siderurgico e pertanto costituisce un motivo valido di rescissione del contratto. A questo si aggiungono altre cause che renderebbero impossibile raggiungere gli obiettivi di produzione previsti, sulla cui legittimità dovrà pronunciarsi il tribunale civile di Milano: gli inadempimenti civilistici ereditati dall’Ilva (tra cui le prescrizioni di sicurezza per l’altoforno 2, sequestrato nel 2015 dalla Procura dopo la morte dell’operaio Alessandro Morricella, poi sbloccato dal tribunale del Riesame sulla base di nuove prescrizioni, sostanziali, da rispettare entro il prossimo 13 dicembre e che secondo ArcelorMittal per il loro soddisfacimento sarebbe indispensabile tenere chiuso un anno l’altoforno, e per la linea “a caldo”, per il cui adeguamento dovrebbero restare chiusi anche gli altri due altiforni gemelli), il sequestro di uno dei moli, le difficoltà ad accedere agli ammortizzatori sociali, il contesto ostile testimoniato dalle “molteplici iniziative e dichiarazioni da parte di istituzioni e amministrazioni nazionali e locali contrarie alla realizzazione del piano industriale e del piano ambientale a Taranto e a favore della riconversione dell'area”.

Se per l’azienda il recesso dal contratto costituisce l’unica via d’uscita, per il polo siderurgico di Taranto si tratterebbe di un ritorno al punto di partenza. Di nuovo catapultati nel 2012 in una congiuntura economica, sociale industriale, ambientale e sanitaria ancora più complessa.

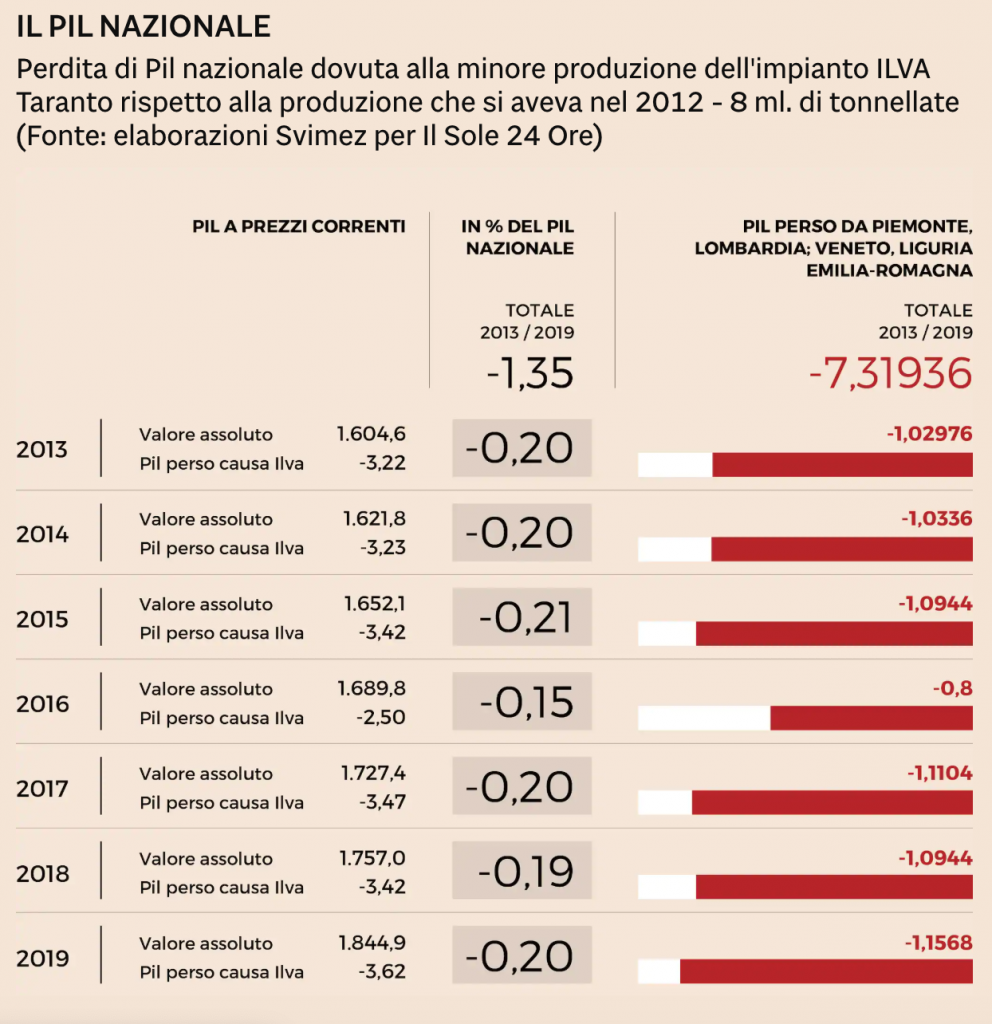

Secondo una stima dello Svimez, negli ultimi 7 anni, dal sequestro dello stabilimento avvenuto a luglio 2012 a oggi, sono andati perduti “23 miliardi di euro di Pil, l’1,35% cumulato della ricchezza nazionale”, con effetti anche sul nord Italia che si serve dell’acciaio prodotto a Taranto e che “ha visto bruciare 7,3 miliardi di PIL”. Secondo l’analisi, tra il 2013 e il 2018 la crisi dello stabilimento siderurgico avrebbe provocato perdite ogni anno tra i 3 e i 4 miliardi di euro. A testimoniare di come il destino dell’Ilva sia legato a quello del sud Italia e di tutta l’Italia in generale.

Nel 2019, prosegue Svimez, le perdite potrebbero aumentare in seguito alla decisione di ArcelorMittal di tenere a 5,1 milioni di tonnellate la produzione di acciaio, invece dei 6 milioni promessi appena arrivati a Taranto.

Ed è proprio questa riduzione di produzione di acciaio la spia che dietro la decisione di recedere dal contratto da parte della multinazionale con sede a Lussemburgo e controllata da Lakshmi Mittal, un cittadino indiano tra gli uomini più ricchi al mondo, ci siano anche altre motivazioni, tra cui la crisi in cui versa attualmente il settore siderurgico.

Durante l’incontro con il governo, ArcelorMittal ha comunicato che per proseguire il suo investimento a Taranto non sarà sufficiente la reintroduzione dello scudo penale. La multinazionale franco-indiana ha manifestato l’intenzione di licenziare circa 5mila dipendenti, la metà di quelli attualmente impiegati.

Secondo quanto si legge sul suo sito ufficiale, infatti, per l’azienda sono occupate più di 10.700 persone di cui 8.200 lavorano nello stabilimento. In realtà meno, perché alcuni sono stati messi in cassa integrazione per la riduzione della produzione di acciaio. A questi bisogna aggiungere 3.100 lavoratori rimasti in capo all’amministrazione straordinaria che secondo gli accordi presi devono essere assorbiti entro il 2023. Poi si stima che tra città e provincia altre 3500 persone sono impiegate nell’indotto. In totale, secondo le diverse stime, nelle attività legate all’ex Ilva sarebbero coinvolti dai 17mila agli oltre 20mila occupati.

In altre parole ArcelorMittal ha legato la sua permanenza a Taranto a 4 condizioni: il ripristino dello scudo legale, l’autorizzazione a licenziare circa 5 mila dipendenti di ILVA, la riduzione della produzione-obiettivo da 6 a 4 milioni di tonnellate, l’approvazione di una legge che permetta di tenere aperti gli altiforni sotto esame della magistratura per ancora 14-16 mesi.

Condizioni che, spiega Lavoce.info, testimoniano come siano profondamente cambiate le condizioni attuali rispetto a quando l’azienda ha partecipato alla gara per l’acquisizione di ILVA. Nel 2017 il gruppo ArcelorMittal veniva da un anno di quasi completa utilizzazione degli impianti europei. L’acquisto dello stabilimento siderurgico veniva considerato un’opportunità all’interno del piano strategico Action 2020 per poter penetrare nel mercato italiano dell’acciaio, secondo mercato europeo dopo la Germania, del quale la multinazionale copriva ancora una quota limitata. La multinazionale si era impegnata a fare investimenti ambientali per 1,1 miliardi di euro, produttivi per 1,2 miliardi e a versare poi 1,8 miliardi di euro al momento dell’acquisizione. All’epoca l’amministratore delegato di ArcelorMittal Europe Flat SA ipotizzava il pareggio di bilancio in soli 3 anni. Ma non è andata così. E non solo in Italia, come si può vedere nella relazione semestrale 2019 del gruppo che evidenzia difficoltà in ogni area geografica di attività, con il reddito operativo in calo ovunque. Il primo semestre si è chiuso con una perdita netta di 33 milioni di dollari.

In particolare, si legge nel documento, “la domanda di acciaio nella Ue è debole in tutti i principali settori”, ma crescono le importazioni soprattutto a causa dei dazi sull’acciaio degli Stati Uniti che hanno dirottato verso l’Europa le esportazioni di Cina e Turchia. A questo poi si deve aggiungere l’aumento del prezzo delle materie prime, i costi crescenti delle quote di emissione di Co2 previste dal mercato europeo del carbonio e soprattutto la crisi dei settori dove c’è più richiesta di acciaio.

In questa cornice economica e industriale, prosegue Lavoce.info, ArcelorMittal ha deciso di tagliare di quasi il 20% (4,2 milioni di tonnellate) la propria produzione annua europea ed è in quest’ottica che si potrebbe inserire la volontà di recedere dal contratto per Ilva.

Il ricorso dei commissari straordinari, il confronto tra governo e azienda e l'indagine della Procura di Milano

Il 15 novembre ArcelorMittal ha comunicato la sua intenzione di spegnere gli impianti. In una lettera, l’azienda ha annunciato che entro il 4 dicembre “saranno avviate le attività finalizzate all'ordinate e graduale sospensione dell'esercizio dello stabilimento siderurgico di Taranto operate con modalità atte a preservare la integrità degli impianti in pendenza della retrocessione dei rami d'azienda”.

A questa lettera, in una nota ufficiale, il presidente del Consiglio Conte, annunciando che era stato depositato “il ricorso ex art.700” da parte dei commissari straordinari dell’ex Ilva, ha risposto che “Arcelor Mittal si sta assumendo una grandissima responsabilità, in quanto tale decisione prefigura una chiara violazione degli impegni contrattuali e un grave danno all’economia nazionale. Di questo ne risponderà in sede giudiziaria sia per ciò che riguarda il risarcimento danni, sia per ciò che riguarda il procedimento d’urgenza”.

Nel ricorso presentato dagli avvocati Giorgio De Nova, Enrico Castellani e Marco Annoni, i commissari sostengono che lo spegnimento degli altiforni dello stabilimento porterebbe a "gravissimi rischi" soprattutto "sul piano della sicurezza del personale preposto e dell'impatto ambientale" e che la chiusura degli impianti produttivi dell'area a caldo determinerebbe "un processo di raffreddamento che causerebbe danni sostanzialmente definitivi ai mattoni refrattari" degli stessi altiforni.

I commissari definiscono come dolosa l'iniziativa di sciogliere il contratto di affitto che "nulla c'entra con le giustificazioni avanzate che non pervengono neppure ad un livello di dignitosa sostenibilità” e si prefigura “semplicemente strumentale alla dolosa intenzione di forzare con violenza e minacce un riassetto" dell'obbligo contrattuale "precedentemente negoziato (...) che il gruppo (...) evidentemente non ritiene più rispondente ai propri interessi".

In tal senso, i comportamenti di ArcelorMittal “per perseguire l'illegittimo intento di sciogliere il contratto d'affitto” dell'ex Ilva "sono stati programmati per recare il maggior possibile livello di devastante offensività”, senza dare disponibilità "a un esame congiunto della situazione per l'adozione di un piano condiviso" per garantire la "continuità dell'attività".

Infine, “l'inadempimento" della multinazionale è "plateale e conclamato". Un’iniziativa “gravissima” e “unilaterale” che se arrivasse a termine porterebbe alla restituzione delle “macerie” di un impianto industriale di “interesse strategico”. E tutto questo “determinerebbe danni sistemici incalcolabili” a carico dell’“intera economia nazionale” e provocherebbe anche “una gravissima crisi occupazionale”, lasciando “irrisolte problematiche ambientali e di sicurezza”.

Nella migliore delle ipotesi – proseguono i commissari – le iniziative di ArcelorMittal “sono evidentemente da ascrivere” o “all’intervenuto riscontro della propria incapacità di gestire l’operazione perseguita”. Nella peggiore, “alla pervicace volontà di eliminare dal mercato definitivamente un proprio concorrente distruggendone l’organizzazione aziendale”. Un’interpretazione, si legge ancora, “forse più probabile a fronte della condotta di ArcelorMittal negli ultimi quindici giorni”, da quando l’azienda ha “interrotto qualsiasi ordine di materie prime”, “ha rifiutato nuovi ordini dei clienti”, “ha interrotto i rapporti con i subfornitori” e “ha interrotto l’avanzamento del Piano Ambientale” e “sta interrompendo la manutenzione degli impianti”. Una condotta che, si evincerebbe da un documento inviato dalla multinazionale a Ilva lo scorso 25 settembre e citato dai commissari nel ricorso, sarebbe in atto da mesi.

“Una situazione – scrivono ancora i legali dei commissari straordinari dell’ex Ilva – purtroppo non nuova per ArcelorMittal: la vicenda, infatti, spiace dirlo, sta assumendo un inquietante parallelismo con la strategia che ArcelorMittal ha posto in essere alcuni anni fa rispetto a quello che avrebbe dovuto essere il rilancio del centro siderurgico di Hunedoara in Romania”.

Nel 2003 ArcelorMIttal aveva acquistato la Ispat Siderurgica Sa, aperta nel 1884 e poi diventata l’azienda di Stato nella Romania comunista di Nicolae Ceaușescu, nell’ambito delle privatizzazioni del paese. Come si legge nel ricorso, l’azienda applicò un drastico ridimensionamento del personale e la dismissione di ampia parte del complesso industriale ai fini di un pieno rilancio del centro siderurgico, ma le cose poi “sono andate ben diversamente. (...) ArcelorMittal ha posto in essere una progressiva cancellazione del centro siderurgico, procedendo gradualmente al licenziamento di due terzi del personale rimanente, sceso nel 2011 a meno di 700 dipendenti”.

Il 18 novembre, il colpo di scena. ArcelorMittal ha annunciato di aver sospeso il suo piano di spegnimento degli altiforni dell’acciaieria. Il cambio di programma è arrivato dopo l’invito del presidente del tribunale di Milano, Roberto Bichi, di sospendere lo spegnimento in attesa della decisione che il tribunale stesso dovrà prendere entro il prossimo 4 dicembre sul ricorso d'urgenza presentato dai commissari straordinari dell'ex Ilva. Proprio per il 4 dicembre la multinazionale aveva minacciato di spegnere un altoforno. L’udienza in cui le parti potranno esprimere le proprie ragioni è stata fissata per il 27 novembre, mentre il 22 novembre dovrebbe esserci l’incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il fondatore e amministratore della società franco-indiana, Lakshimi Mittal.

Intanto, riporta Repubblica, nel fascicolo esplorativo aperto alcuni giorni fa, la Procura di Milano sembra orientata a indagare per false comunicazioni e reati fallimentari nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione dell’ex Ilva di Taranto da parte di ArcelorMittal. In particolare, i filoni dell’indagine della Procura riguardano il mancato pagamento dei creditori dell’indotto, presunte appropriazioni indebite di materiale dal magazzino delle materie prime, false comunicazioni societarie e al mercato.

Gli investigatori di Taranto, invece, stanno accertando se l’azienda ha svenduto a prezzi eccessivamente bassi dei prodotti finiti presenti nei magazzini dell’Ilva (“acciaio che sarebbe stato venduto a società del gruppo a prezzi bassissimi, particolarmente fuori mercato. Le società del gruppo poi li avrebbero rimessi sul mercato a prezzi regolari”, scrive Il Fatto Quotidiano) e se ha acquistato materie prime (carbone e minerale di ferro) a prezzi più alti di quanto non facessero i commissari.

Proprio il 18 novembre hanno protestato a Taranto i trasportatori e gli imprenditori dell'indotto che si sono riuniti in presidio davanti alla portineria C della fabbrica per rivendicare il pagamento delle fatture scadute da parte della multinazionale dell'acciaio, promesso negli ultimi giorni dall'ad di ArcelorMittal, Lucia Morselli, ma di fatto non ancora avvenuto.

Il dilemma salute-lavoro e l’assenza di un patto per la città

«Ogni mattina vengo a lavorare con la coscienza sporca, non ce la faccio più a sostenere questa situazione nella mia mente. Da operaio vengo qui e so che sto facendo un danno alla mia famiglia, ma devo essere costretto a licenziarmi per sentirmi a posto con la mia coscienza. Questa terra non offre nient’altro, non ha mai offerto nient’altro. Dovete prendere in considerazione l’amarezza di questa città».

Le parole di Mimmo Reale, operaio, in sciopero davanti all’ex Ilva, rivolte al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, presentatosi in città per incontrare i lavoratori, le famiglie, e visitare le aree dello stabilimento, sono il simbolo del dramma che Taranto sta vivendo da almeno 20 anni. In una sola persona confligge il dilemma che avvinghia la città moralmente chiamata a scegliere tra salute e lavoro. Nella drammatica percezione che una escluda l’altro, conseguenza tragica dell’aver ritenuto la fabbrica irriformabile, un Dio infallibile e permaloso – come scriveva Alessandro Leogrande – che con una mano ha dispensato (e continua a dare) lavoro e con l’altra uccide. Senza alternative a se stessa per come è stata finora.

Anche in questi giorni di attesa sulle evoluzioni di una nuova crisi Ilva, si è riproposta la contrapposizione tra chi solleva la questione ambientale e chi cerca di difendere i posti di lavoro. Ancora una volta Taranto si è presentata a ranghi sparsi di fronte a una fase cruciale della sua storia, commenta Gianmario Leone su Il Manifesto. “Da un lato, abbiamo la città che vuole chiudere, una volta e per sempre, i conti con la grande fabbrica. Troppi i morti, troppi i malati, troppe vite spezzate, troppe famiglie distrutte. Troppi giovani lavoratori caduti sul lavoro. Tutto troppo in cambio di un lavoro. Non hanno torto. Una realtà trasversale che racchiude ogni fascia sociale di Taranto: dall’operaio al medico, dall’insegnante al bancario, dal magistrato al commerciante, dal dipendente pubblico al disoccupato, sino ad arrivare agli studenti più giovani”. Dall’altro, quella parte di città che, pur ormai consapevole dei danni alla salute e all'ambiente dell’Ilva, non può fare a meno dell’industria per lavorare e continuare a condurre una vita dignitosa e che “dopo essere passati sotto le forche caudine di una fabbrica che marciava a spron battuto sotto la gestione Riva, dopo essere sopravvissuti al quinquennio del limbo della gestione commissariale, ‘speravano’ di aver trovato una nuova stabilità”.

«Se non avessi altri due figli, oggi mi farei esplodere qui davanti», ha detto Carla Luccarelli, 43 anni, mamma di Giorgio, il ragazzo di 15 anni morto lo scorso gennaio per un sarcoma ai tessuti molli. «Perché — ha continuato, tenendo per mano uno striscione su cui c’è scritto “non possiamo morire per il lavoro” — la malattia di Giorgio è stata causata dalla diossina. E oggi sono qui per dire che prima del lavoro e del Pil c’è la salute: con l’associazione Giorgio forever raccoglieremo fondi per dar vita a una fondazione per la ricerca oncologica pediatrica».

Ieri, una ventina di donne del gruppo “Tamburi combattenti, si sono incatenate simbolicamente a pochi passi dal ponte Girevole per chiedere la chiusura delle fonti inquinanti al grido di “Sogniamo un futuro diverso”. Avevano con sé cartelli sui quali erano riportati i dati su malattie e morti a Taranto.

Gli effetti sulla salute delle emissioni dell’Ilva sono i più difficili da stabilire, commenta in un reportage dello scorso anno su Internazionale Angelo Mastrandrea. “Per trovare qualche cifra bisogna spulciare tra le pieghe di inchieste e processi: i periti nominati dalla procura hanno stimato in 11.550 le morti nell’area vicino alla fabbrica tra il 2004 e il 2010 – 1.650 all’anno, metà per malattie respiratorie o cardiovascolari – l’associazione Contramianto ha contato 472 morti per mesotelioma, 200 dei quali operai dell’Ilva, e un migliaio di tumori, ai polmoni, alla vescica, al colon e alla prostata. Nel 2010, secondo i periti, sono finite nell’atmosfera 4.159 tonnellate di polveri, essenzialmente diossina e piombo, e undicimila di ossido d’azoto e anidride solforosa. Sui muri delle case del quartiere Tamburi si vedono tutte”.

E, spiegava a Mastrandrea l’associazione Peacelink, rete ecopacifista nata nel 1991 che ha messo l’Ilva al centro delle sue battaglie, da tempo “non esiste nessuno studio sistematico sui lavoratori delle cokerie, i più esposti alle sostanze cancerogene”.

Le indagini epidemiologiche della prima Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIIAS), curata dai ricercatori di Arpa Puglia, Emilia Romagna, Aress Puglia, delle ASL di Taranto e Brindisi e del dipartimento di epidemiologia della Regione Lazio, effettuata nelle aree di Brindisi e Taranto hanno confermato l’aumento di mortalità stimando un “rischio non accettabile” già con lo scenario delle emissioni con una produzione di 4,7 milioni di tonnellate di acciaio nel 2015, quasi la metà (8 milioni di tonnellate) di quella autorizzata dall’AIA ad ArcelorMittal, ricostruisce Rosy Battaglia su Valori.

Da quando l’Ilva è passata ad ArcelorMittal, le emissioni inquinanti non sono affatto diminuite. Hanno anzi registrato punte di incremento che vanno dal 32% al 173% per gli inquinanti più pericolosi e cancerogeni, come benzene e idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

Lo scorso 24 gennaio la Corte dei Diritti Umani Europea (Cedu) ha condannato lo Stato italiano per non aver tutelato la salute e il diritto alla vita privata dei cittadini di Taranto, accogliendo il doppio ricorso presentato da 181 cittadini tarantini, guidati da Daniela Spera e Lina Ambrogi Melle: «il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell’Ilva ha messo in pericolo la salute dell’intera popolazione che vive nell’area a rischio». Secondo i giudici europei, i governi italiani non hanno adottato strumenti giuridici e normativi indispensabili per preservare l’ambiente e la salute dei cittadini. Nel frattempo è ancora in corso il processo “Ambiente Svenduto”.

«Ci troviamo di fronte a un disastro sociale», ha commentato a Radio Vaticana l’arcivescovo di Taranto monsignor Filippo Santoro, evidenziando il rischio che «a una calamità sociale possa aggiungersi quella ambientale».

«Se l'Ilva non fosse mai esistita, sarebbe stata una fortuna per la Puglia e per Taranto. Ma la fabbrica esiste, uccide cittadini e operai, è totalmente illegale come dimostra la stessa ArcelorMittal che senza una immunità penale speciale intima con arroganza allo Stato italiano di riprendersi la fabbrica entro 30 giorni», afferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che però ha evidenziato come al tempo stesso la chiusura della fabbrica innescherebbe una bomba sociale. «La soluzione non è far implodere la fabbrica per la deresponsabilizzazione di ArcelorMittal. Lascerebbero una bomba ecologica irrisolta e migliaia di disoccupati. E questo è inaccettabile».

Anche i lavoratori dell’indotto sono pronti a manifestare per difendere il lavoro. «No, se pensano che resteremo schiacciati da una seconda crisi dell'Ilva, dopo quella già subìta a gennaio 2015 col passaggio dell'azienda all'amministrazione straordinaria, hanno proprio sbagliato. Non resteremo a guardare», ha dichiarato Antonio Marinaro, nuovo presidente di Confindustria Taranto. «Non accetteremo una seconda prova sfiancante ai danni delle nostre imprese. Ai commissari straordinari chiediamo fin da adesso garanzie rispetto ai pagamenti sulle commesse correnti e su quelle già scadute e ancora non pagate. Si tratta di una questione di assoluta priorità che ci riviene da un recente passato in cui abbiamo dovuto subire danni ingentissimi anche in funzione di rassicurazioni (commissariali, e quindi governative) che nel tempo si sono rivelate assolutamente infondate».

Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci sottolinea l’esigenza di «rimettere in equilibrio tutte le esigenze, quelle ambientali e sanitarie, come quelle occupazionali e tecnologiche, persino quelle giuridiche ed economiche connesse al contratto. E il tutto, questa volta, consentendo alla comunità di svolgere sin da principio un ruolo da protagonista», altrimenti, osserva, «non sarà mai una soluzione definitiva e soddisfacente».

Melucci chiede oggi quella capacità di visione che almeno negli ultimi 30 anni è mancata da parte di classi politiche incapaci di immaginare modelli di sviluppo diversi da quelli di un’industrializzazione forzata, calata dall’alto, sussidiata dallo Stato, non pensata per creare sinergie con il territorio che non sia solo un indotto che vede nello stabilimento centrale una struttura da cui drenare risorse gonfiando le commesse (come accaduto nell’epoca dell’industria di Stato) o una proprietà da accondiscendere e con cui lavorare a ogni costo, abbassando i costi e tagliando in sicurezza e tutela dei lavoratori.

E ancora oggi, commenta Sergio Rizzo su Repubblica, “si continua a ripercorrere le stesse strade del passato, lastricate di clientele e contributi pubblici. Così come era accaduto nei decenni dell’acciaio di Stato ed era stato replicato nell’epoca dei Riva, neppure negli ultimi 7 anni, da quando il bubbone dell’inquinamento dell’Ilva di Taranto è scoppiato, è stata affacciata una parvenza di soluzione credibile di lungo periodo, un’alternativa di sviluppo e sostenibilità. Che avrebbe certo avuto bisogno di tempo, ma anche di qualcuno che l’avesse pensata, discussa, elaborata”.

Taranto e i suoi cittadini sono rimasti vittime e spettatori dell’incapacità di pensare delle alternative a un modello di sviluppo esclusivamente siderurgico contribuendo così a consolidare la percezione che l’Ilva era l’unica struttura in grado di garantire un posto fisso e trovare lavoro allo stabilimento siderurgico equivaleva a sistemarsi. In altre parole, non era possibile immaginare un futuro stabile al di fuori dell’Ilva.

Questa rappresentazione è diventata ancora più solida con l’acquisizione della fabbrica da parte della famiglia Riva che, in nome della manodopera a ciclo continuo, è riuscito a ridurre la forza e il peso dei sindacati all’interno dello stabilimento e a lacerare forme di solidarietà orizzontale tra i lavoratori che, in nome del posto fisso, hanno via via finito con l’accettare condizioni di lavoro sempre più dure.

Una pianificazione cinica e razionale, in nome del profitto a discapito della sicurezza, della perdita dei diritti e dell’ambiente, che ha finito con il creare alla lunga un’alleanza tra operai e proprietà, ritornando a una gestione del lavoro pre-industriale, e che è stata possibile anche grazie al graduale disimpegno della politica dalla gestione dei processi intorno all’industria.

“Quella dell’Ilva – scriveva nel 2012 Alessandro Leogrande – è una classe operaia giovane, in buona parte diversa dai “metalmezzadri” che hanno popolato l’Italsider della gestione statale. I nuovi operai sono stati assunti su larga scala, con contratti di formazione lavoro. Nelle assunzioni non solo sono stati sistematicamente preferiti i giovani non iscritti a nessun sindacato o che promettevano di non iscriversi ad alcun sindacato, ma anche coloro i quali erano figli di ex dipendenti che mai in vita loro erano stato iscritti ad alcuna organizzazione dei lavoratori. Moltiplicate questo semplice procedimento per dodicimila dipendenti e scorgerete i lineamenti della fabbrica post-moderna (o nuovamente ottocentesca). Quella in cui la sindacalizzazione cade a picco, quella in cui le mobilitazioni si contano sulla punta delle dita, quella in cui fino a due-tre anni fa c’erano almeno quattro incidenti mortali all’anno”.

La storia delle assunzioni e delle promozioni nell’Ilva dei Riva è lastricata di storie di operai degradati solo “perché davano fastidio”. Come i dipendenti considerati scomodi che venivano riuniti in un reparto-confino, la palazzina Laf, rinchiusi 8 ore lavorative a non far nulla. Nel 1998, la palazzina Laf venne messa sotto i sigilli su ordine della Procura che aveva iniziato a indagare sulle condizioni all’interno del reparto, arrivando a scoprire che molti degli impiegati che finivano là dentro avevano cominciato a fare uso di psicofarmaci. E poi i casi dei premi di produzione negati a chi aveva aperto una vertenza con lo stabilimento per il riconoscimento di danni biologici. Fino ai casi – raccontati sempre da Leogrande – di operai in causa con la dirigenza per cancro ai polmoni e con il figlio che doveva essere assunto, ricattati a uno a uno: «Tu la causa la vinci, ma tuo figlio non entra»”. La salute in cambio del lavoro.

Il sequestro degli impianti dell’area a caldo dell’Ilva del 2012 era stata l’occasione per ripensare il rapporto tra fabbrica e città e riflettere su un nuovo modo di gestire l’industria cogliendo il filo doppio che lega la sicurezza interna a quella esterna, la tutela dei lavoratori e dell’ambiente. Scriveva in quei giorni ancora Leogrande: “Oggi Taranto è a un bivio. È del tutto evidente che l’unica soluzione che tenga insieme occupazione e salute passi attraverso ingenti investimenti del Gruppo Riva sulla trasformazione degli impianti. O si mostreranno in grado di ammodernare la fabbrica in ogni suo anfratto o saranno costretti alla chiusura. Che ciò si chiami tragedia o realtà, è un dato di fatto”.

E ancora: “Non si sta parlando solo di inquinamento. Non si sta parlando ‘solo’ di come salvare il lavoro generato dal più grande insediamento industriale del paese. Si sta parlando anche della sua trasformazione. (...) O ogni soluzione viene vincolata a un patto per Taranto, il sud e la coesione sociale o si resterà vittime del ping-pong tra ministero, azienda e magistratura reiterando il gorgo asfissiante di non-lavoro, desertificazione produttiva, lontananza dal centro-nord”.

E invece partiti politici, industriali, ambientalisti, ognuno dal proprio punto di vista, sono stati uniti tutti dalla convinzione (e presupposto) che la fabbrica era irriformabile.

Nel cuore del ventunesimo secolo, Taranto – concludeva Leogrande – è anche lo specchio della crisi europea e delle domande che oggi l’industrializzazione pone a livello globale: “elaborare un nuovo nesso tra ambiente e città, interpretare la nuova questione operaia, disegnare un nuovo piano del lavoro, ridurre le disuguaglianze sociali, ridimensionare il deficit di democrazia, parlare di ecologia su scala globale sono tutte facce dello stesso problema. Città per città, esso andrebbe affrontato per evitare di ritrovarci in un paese che si spegne lentamente”.

Taranto è arrivata al dunque.

Immagine in anteprima di Mafe De Baggis