La precarietà accademica che spinge alla fuga di giovani laureati e ricercatori

6 min letturaIl 20 ottobre dell’anno scorso le Società scientifiche italiane hanno diffuso una lettera aperta in cui esprimevano grande preoccupazione per il ridimensionamento dell’università in Italia. La lettera segnalava la riduzione di circa 500 milioni dei fondi per il 2024 prevista dalla bozza del decreto sul finanziamento delle università – poi confermata dal decreto ministeriale sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO) – e la profonda trasformazione del reclutamento universitario che avrebbe provocato la proliferazione del precariato accademico:

“Si delinea la moltiplicazione di posizioni pre-ruolo, per neolaureati magistrali (“assistenti di ricerca junior”), neodottorati (“assistenti di ricerca senior”), giovani ricercatori (“contrattisti post-doc”, oltre agli attuali RTT), mentre resta congelato il “contratto di ricerca” che, a fronte di rigidi incarichi biennali, offriva tutele e remunerazioni maggiori.”

A distanza di sei mesi, lo scorso 28 marzo, sono stati gli assegnisti di ricerca e i dottorandi a mobilitarsi con una nuova lettera indirizzata al ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. In particolare, la lettera esprime la preoccupazione per la transizione dagli Assegni di Ricerca (AdR) ai Contratti di Ricerca (CdR) che, sebbene offrano maggiori tutele contrattuali, per i loro costi elevati e per la rigidità normativa che li caratterizza, “stanno determinando, nei fatti, una drastica riduzione delle opportunità lavorative per i giovani ricercatori, aggravando il problema del precariato accademico e favorendo la fuga dei talenti all’estero”. Inoltre, i CdR sono poco adattabili a molti dei finanziamenti pubblici e privati e sono di difficile accesso ai neo-dottorati che finirebbero così con l’essere esclusi dalla carriera accademica. Insomma, il numero di persone senza un futuro certo di lavoro nella ricerca e nell’insegnamento universitari cresce nonostante con il PNRR si fosse preso l’impegno di cambiare questo andamento in cambio di un sostegno notevole al mondo dell’istruzione superiore da parte europea.

Del resto ci sono voluti due esposti, quello della Associazione dei dottorandi e dottori di ricerca italiani (Adi) e della Flc-Cgil per segnalare come una serie di proposte presentate dal Ministro dell’Università Anna Maria Bernini violassero gli impegni presi con Bruxelles e far fare marcia indietro al governo. Al momento il decreto resta sospeso alla Camera dopo le “veementi proteste” del movimento delle assemblee precarie dei ricercatori, delle associazioni e dei sindacati, come ammesso dalla stessa ministra Bernini.

Di tutto questo si è parlato lo scorso 18 marzo durante un convegno, organizzato dalla classe di scienza politico-sociali nella sede fiorentina della Scuola Normale Superiore (SNS) per fare il punto sullo stato dell’università in Italia e constatare che la salute dell’istruzione superiore non è delle migliori.

Sono molteplici i motivi di preoccupazione. Il primo è quello dei finanziamenti, molto più bassi della media europea e dei paesi OCSE. Se la media OCSE è pari al 2,8% del totale di quanto gli Stati spendono in totale (non la percentuale in base al PIL) e quella europea è del 2,5%, la spesa italiana si ferma all’1,5% - in Danimarca siamo quasi al 5%. Naturalmente, precarizzazione del lavoro e sotto finanziamento camminano assieme, come ha ricordato Lorenzo Zamponi (Scuola Normale), durante il convegno sull’università: spesso capita che nei progetti di ricerca svolti con altre università per il team italiano ci siano due persone ogni singolo ricercatore europeo e la ragione è che il costo del lavoro tende a essere molto inferiore – l’assegnista di ricerca non paga contributi e guadagna in media meno di un profilo di ruolo.

Il secondo è l’invecchiamento e la precarizzazione del personale docente. In Italia i professori e i ricercatori di ruolo sono diminuiti dai 62 mila del 2006 ai 48 mila del 2024. Data l’elevata età media dei docenti, nei prossimi tre anni intorno al 10% dei professori ordinari e associati andrà in pensione. Contestualmente, sono aumentate le figure precarie: il 40% del personale docente e di ricerca è costituito da circa 9mila “RTDa” (ricercatori a tempo determinato di tipo A) e oltre 20 mila assegnisti di ricerca.

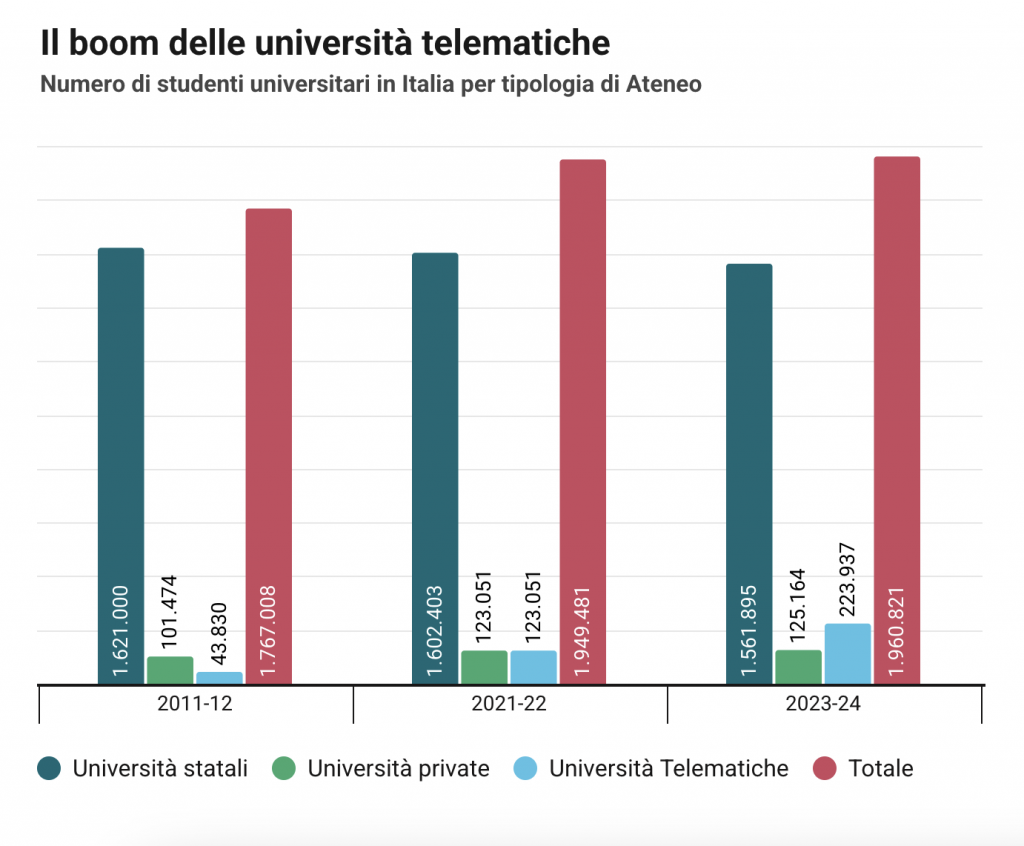

Questa situazione rischia di aggravarsi se una serie di misure proposte dal governo e congelate dopo gli esposti, vedranno la luce. Il disegno di legge 1240 prevede infatti un riassetto complessivo del reclutamento, la governance, l’autonomia didattica, le chiamate, lo stato giuridico della docenza. Più che programmazione e rilancio, l’idea è quella di lasciare nell’incertezza chi lavora nell’università ma non è di ruolo, cambiare le regole del reclutamento e di selezione. Parallelamente si introdurrebbero elementi di favore per le università telematiche. L’idea di fondo, oltre a sostenere le telematiche, sembra essere quella di accelerare la divaricazione tra l’eccellenza universitaria e gran parte delle università, con grave danno per chi lavora e studia nelle università.

Si innescherebbe un processo potenzialmente pericoloso anche perché gli atenei meno prestigiosi vedono la concorrenza (sleale) e crescente delle università telematiche, in cui gli studenti sono clienti paganti (cui va quindi in qualche modo garantita la laurea), il personale è iper precario, il rapporto tra numero di studenti e docenti è di 384 a 1 e le lezioni sono soprattutto videoregistrate, eliminando così quell’interazione che è fondamentale per capire e crescere – a chi fa una domanda lo studente che non ha capito? Infine, come ha ricordato a Firenze l’accademica dei Lincei, Maria Luisa Meneghetti, gli esami sono spesso online e a risposte multiple. Ora, non che la selezione feroce sia cosa da esaltare, ma l’idea che medici o ingegneri si formino facendo esami guardando video e rispondendo a quiz online non è esattamente rassicurante.

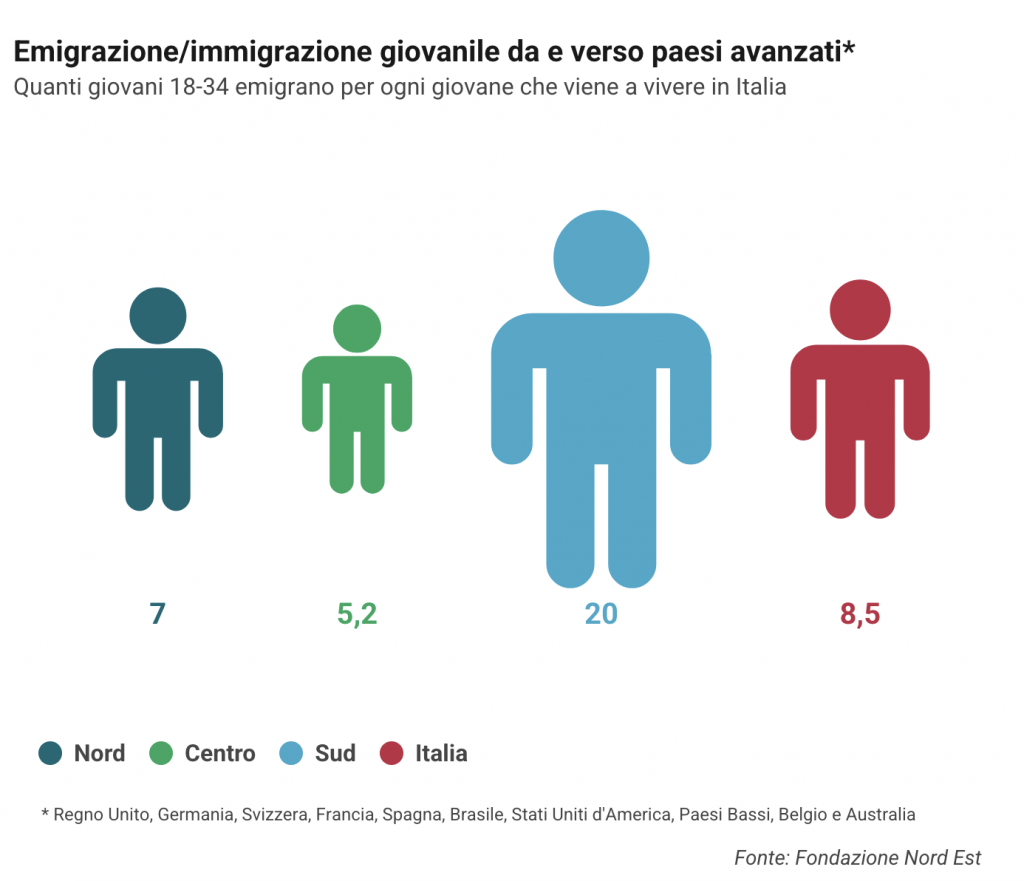

Ma c’è un nesso tra emigrazione dei giovani italiani verso l’Europa, gli Stati Uniti e altre economie avanzate, la precarizzazione del lavoro e l’offerta della formazione in Italia? Dare una risposta univoca è difficile, ma incrociando qualche dato ci si può fare un’idea.

Secondo i dati di uno studio della Fondazione Nord Est, presentati da Luca Paolazzi, la novità è che tra le centinaia di migliaia di 18-34enni che lasciano l’Italia è in crescita il numero di coloro che emigrano dalle regioni più ricche: erano meno di un terzo prima del Covid, sono stati il 43% nel 2022. Molti non citano i salari più alti o la necessità come molla che li spinge a lasciare l’Italia ma le opportunità, la qualità del lavoro e della vita.

Un’indagine a campione tra expat e chi rimane al Nord indica idee di futuro molto diverse tra loro, con gli expat più positivi, così come una percezione diversa del proprio benessere (il 56% degli expat e il 21% di chi è rimasto parla di benessere alto). Tra gli expat circa il 20% studia o fa ricerca (ma non sono inclusi coloro che hanno un impiego stabile come ricercatori, solo borse, universitari e dottorati). Torniamo alla precarizzazione del lavoro e alle incertezze che il lavoro nella ricerca e nella trasmissione del sapere “offre” ai giovani ricercatori italiani e capiamo che l’idea di un percorso meno insicuro e a ostacoli fa da traino alla partenza di tanti.

Qualcuno potrebbe obiettare che grazie alla libera circolazione in Europa questa fuga è compensata dagli spostamenti dei giovani europei verso l’Italia. I dati mostrati da Paolazzi ci dicono però che il saldo migratorio dell’Italia con l’Europa è ampiamente negativo: l’Europa attrae, l’Italia molto meno. E l’idea vagheggiata da alcuni di università di serie A e B, la riproposizione di contratti a tempo, il disinvestire da tutto quello che non è “eccellenza” non invoglierà i giovani a rimanere in Italia. E se proprio volessimo usare una retorica cara alla maggioranza che guida il paese, incoraggiare indirettamente i giovani ad andarsene non aiuterà la competitività e nemmeno quella rinascita demografica a cui aspira il governo Meloni.

Immagine in anteprima via studiobclaw.it

Michela Mapelli

Non è la precarizzazione che fa scappare ma la mancanza di promozioni riconoscimenti e finanziamenti regolari. Io avevo il posto fisso in un' università italiana ma qualsiasi riconoscimento internazionale ottenessi per la mia ricerca dalla mia università venivo trattata come o peggio di colleghi con un CV più debole.