Commemorare vuol dire capire: come la Germania ricorda i suoi esuli

15 min letturadi Tommaso Speccher (filosofo e storico) e Gianluca Falanga (storico e collaboratore del Museo della Stasi a Berlino, autore di molti libri sulla storia tedesca del Novecento)

A chi segue il discorso pubblico italiano da lontano, nel nostro caso dalla Germania, il periodico riaccendersi della diatriba ideologica sui massacri delle foibe riesce sconcertante, anche se non sorprende: il tema purtroppo non è nuovo a contrapposizioni e strumentalizzazioni che tutto hanno a cuore fuorché la sincera volontà di ricordare le vittime o di sviluppare una memoria ispirata all’equilibrio e al rispetto della verità storica, che è cosa naturalmente complessa. Colpisce e rattrista non vedere imporsi nella coscienza collettiva, a distanza di ormai molti decenni dai fatti, una lettura più serena di eventi certo delicati e controversi, la difficoltà ad adottare orizzonti di analisi e interpretativi più maturi e di ampio respiro, la carenza di approcci, di chiavi di lettura, adeguati a favorire un confronto pubblico costruttivo.

Sono d’ostacolo, evidentemente, le semplificazioni mediatiche e soprattutto la retorica nazionalista di chi invoca la categoria della pulizia etnica o addirittura del genocidio, operando una tendenziosa decontestualizzazione di violenze la cui comprensione (non giustificazione) non può prescindere dagli antefatti, i precedenti crimini di guerra italiani in Jugoslavia, la forzata italianizzazione delle terre di confine, l'intera evoluzione dei rapporti fra le popolazioni di quelle regioni.

Eppure basterebbe fare tesoro dei risultati delle indagini della storiografia italiana e internazionale più recente, compresi i lavori della commissione mista italo-slovena (1993-2000), che hanno messo chiaramente in evidenza come la storia del confine orientale italiano e il capitolo dell'esodo giuliano dalmata non rappresentino affatto un’esclusiva italiana, bensì piuttosto una variante locale di un fenomeno più ampio che ha interessato anche altre regioni e paesi europei, e come tale dovrebbe essere affrontato, quantomeno per restituirgli la sua reale dimensione.

Leggi anche >> Foibe: la macchina dell’oblio. Strumentalizzazioni politiche del Giorno del Ricordo

12 milioni di esuli tedeschi

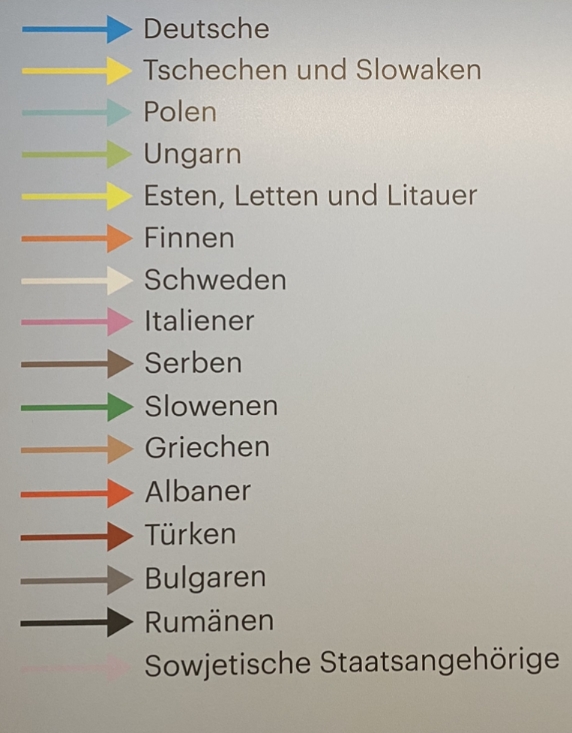

La considerazione delle vicende in ambito germanico e – in maniera più estesa – centro europeo nei decenni a cavallo tra nazismo e secondo dopoguerra potrebbe fornire in questo senso un quadro di insieme, utile a spiegare la complessità di fenomeni come l'esilio e lo spostamento di interi popoli nel Secolo XX. Tra le varie vicende alla fine epocale della Seconda guerra mondiale, quella dell’espulsione dei tedeschi dall’Europa orientale spaventa per numeri e vastità geografica: tra il 1944 e il 1949 furono ben 12 milioni le persone di etnia tedesca cacciate o costrette a fuggire verso i territori occidentali. La storia è chiaramente complessa non solo per la tragicità umana che originò ma anche per il peso che ebbe nel discorso politico delle due Germanie nel secondo dopoguerra.

Sin dal tardo medioevo esistevano in molte zone dell’Est europeo comunità di lingua tedesca: questa presenza si determinò nei secoli, con tradizioni e forme differenti, in tutte le regioni orientali, dall’attuale Lituania alla Turchia. Alla fine della Prima guerra mondiale, con lo smembramento dell’Impero asburgico e la sconfitta totale dell’Impero prussiano, si aprì un nuovo quadro geopolitico in cui emerse il principio tanto affascinante quanto di non semplice realizzazione “dell’auto determinazione dei popoli”. L’idea del presidente americano Wilson – ispirato dalla tradizione indipendentista americana del “rispetto delle aspirazioni nazionali di ogni popolo come un nuovo principio giuridico assoluto” – avrebbe dovuto determinare le nuove conformazioni e i nuovi orientamenti politici a venire. Fu in questo quadro che si possono leggere i vari referendum popolari degli anni Venti nelle regioni dello Schleswig, in Prussia orientale, in Carinzia e nella Slesia settentrionale. Il mito del principio wilsoniano doveva però scontrarsi con l’amministrazione di territori multietnici di non semplice gestione, come dimostrato nei casi del cantone Eupen - Malmedy, del Südtirol o nella provincia del Poznan, assegnati de facto dagli alleati in maniera diretta e unilaterale. La teoria wilsoniana, orientata da un principio democratico di autodeterminazione, non aveva oltretutto fatto i conti con l’esplosione delle visioni tardo ottocentesche basate sul razzismo biologico e il suprematismo etnico (in tedesco è il termine völkisch a definire questo quadro di rivendicazioni) che, con l’affermazione del nazifascismo in tutta Europa, trasformeranno questo principio di “determinazione nazionale” in una spirale di epurazione etnica.

Con l’avvento al potere di Hitler, il principio dell’Heim ins Reich! (ritorno al Reich!) diventò in pochi anni il moto propagandistico del Nuovo ordine europeo nazista: secondo questo slogan tutte le comunità di etnia tedesca sparse per l’Europa (ribattezzate da Hitler stesso Volksdeutsche) sarebbero dovute “rientrare” nei territori del Terzo Reich, chiaramente in nome dell’Hitlerismo e sulla pelle delle altre popolazioni europee. Questo programma di “insediamento/ reinsediamento” del Reich iniziò già prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale con i cosiddetti Patti di Monaco che di fatto stabilivano la “riconsegna” della regione dei Sudeti – a maggioranza etnica tedesca – alla Germania. Il prezzo per la popolazione locale fu altissimo, comportando la cacciata di almeno 170.000 cecoslovacchi e la persecuzione e deportazione consecutiva della popolazione ebraica e di altre minoranze. Nel marzo 1939, dopo un tentativo estremo di autoaffermazione della popolazione slovacca attraverso un referendum, la Wehrmacht procedette all’occupazione dei territori, creando il protettorato di Boemia e Moravia sotto il controllo di Reynard Heidrich, la cui gestione spietata e distruttiva ha lasciato ferite profonde, ancora oggi riscontrabili.

Con l’invasione della Polonia a inizio guerra, la dimensione di “annessione e reinsediamento” dei territori entrò a fare parte della visione globale nazista del cosiddetto Generalplan Ost, che prevedeva la deportazione di milioni di polacchi e ucraini in Siberia e una sorta di “sostituzione etnica” con lo spostamento di milioni di Volksdeutsche dall’Ungheria, dalla Prussia orientale, dalla Lituania e da tutte le regioni dell’Est verso i territori centrali. In nome di questo “Nuovo ordine europeo” – di fatto una gigantesca “pulizia etnica” – in pochissimi mesi due milioni di polacchi vennero deportati come lavoratori forzati nel Reich tedesco, tre milioni di ebrei verranno invece condotti nei campi di sterminio.

Dentro questo quadro per noi osceno – in realtà chiarissima espressione dell’ideologia nazifascista – rientravano anche misure drastiche per gli stessi Volksdeutsche che vivevano in Romania, nel Baltico, nelle zone orientali della Polonia, nella Volinia ucraina, costretti a lasciare le loro terre per “tornare” nel Reich già dal settembre 1939. Le conferenze del Generalplan Ost seguenti, tenute tra il 1941 e il 1942, prevedevano candidamente la germanizzazione dell’Europa intera - da San Pietroburgo alla Crimea - con la deportazione, lo sfruttamento nei campi di concentramento o l’eliminazione di quasi 30 milioni di slavi. Con l’inizio della fase finale della Guerra, quindi con la progressiva liberazione dei territori orientali da parte della Armata rossa a partire dall’autunno del 1944, inizieranno le fughe e la sistematica espulsione di masse dei tedeschi verso occidente.

A ben vedere, nella fase finale del conflitto, la condizione delle minoranze tedesche nei vari paesi si presentava complessa e differente. Nel 1946, circa 70.000 tedeschi rumeni su 410.000 vennero spediti ai lavori forzati in Russia: almeno un decimo di queste persone morì nei campi, il resto tornò in Romania nel 1949, dando vita alla minoranza tedesca che è esistita fino al 1989. Complessivamente tra il 1970 e il 1989 emigrarono 400.000 tedeschi dalla Romania verso le due Germanie e poi la Germania unificata.

La minoranza tedesca in Jugoslavia (circa 200.000 persone), accusata di avere sostenuto vivamente l’occupazione nazista, venne completamente internata e di questi quasi 63.500 moriranno in condizioni disperate poco dopo la fine della guerra. Il resto della popolazione emigrò senza soluzione di continuità, dal 1947 fino agli inizi degli anni ´50, quando vennero stabilite delle convenzioni di accoglienza nella Germania occidentale.

L’atteggiamento ungherese fu ancora diverso, si cercò sin da subito di concordare in maniera attiva dei patti con gli Alleati, per “spedire” la propria minoranza tedesca - quasi 170.000 persone – verso Occidente nelle zone di occupazione in Germania, cosa che avvenne abbastanza velocemente tra il 1946 e il 1948. Tra il dicembre 1944 e il maggio 1945 vennero spediti 32.000 tedeschi ungheresi in Unione Sovietica: di questi 29.000 faranno ritorno nel periodo 1945-1949.

Dei 140.000 tedeschi presenti nelle aree della Prussia orientale, a decine di migliaia morirono nei primi mesi dopo la fine della guerra: i superstiti furono poi cacciati, a partire dal 1947, verso l’area di occupazione sovietica nella Germania centro-orientale ovvero il territorio della futura Repubblica democratica tedesca (Rdt).

I patti intercorsi alla conferenza di Potsdam nel luglio-agosto 1945 ridefinirono invece il destino dei quasi 8 milioni di tedeschi che vivevano in Slesia, Pomerania, Cecoslovacchia (Sudeti) e Polonia occidentale: il nuovo assetto dei confini in Europa decretò uno spostamento di centinaia di chilometri verso ovest (Westverschiebung) dei confini della Germania, della Polonia e dell’Urss. La conseguenza fu l’esodo/reinsediamento di circa 1 milione e mezzo di polacchi e almeno 520.000 ucraini, lituani e bielorussi, anche loro privati delle loro case e storia.

Fu in questo contesto che, a partire dal 1945, nel giro di soli 4 anni quasi 7 milioni di tedeschi furono cacciati da quei territori, giungendo in occidente in condizioni pietose di miseria e disperazione. Spesso le operazioni di dislocamento, che secondo gli accordi di Potsdam sarebbero dovute avvenire “ordinatamente e in maniera umana”, furono caratterizzate da violenze espropriazioni totali e umiliazioni, causando la morte di almeno 1.100 persone nelle cacciate dai territori polacchi e 30.000 in quelle dalla Repubblica ceca. [Subito dopo la Seconda guerra mondiale iniziò a circolare il numero di 2 milioni di morti in riferimento ai processi epocali di esodo, cifra evidentemente frutto delle dinamiche recenti di sofferenza della popolazione. A partire dagli anni ’70 si è iniziato a risistemare le fonti arrivando alla stima attuale tra i 400 e i 600 mila. La documentazione del centro Flucht, Vertreibung, Versöhnung fa riferimento però alle fonti più attendibili che si fermano a 150.000. Si tratta comunque di una stima dei deceduti dopo la Conferenza di Potsdam. Del periodo dicembre 1944-maggio 1945 non si hanno dati certi].

Così i cosiddetti Volksdeutsche dovettero rientrare in terre tedesche e ricostruire la propria esistenza abbandonando per sempre la propria casa e le proprie terre.

La storia dopo la storia

Che posto ha trovato la vicenda dei Vertriebene (“cacciati”, “espulsi”) nella memoria pubblica della Germania postbellica? Come sono state recepite ed elaborate negli anni le esperienze traumatiche degli esuli e come vengono viste oggi? Innanzitutto, la questione non può essere trattata senza tenere conto della divisione tedesca, prima in zone di occupazione, dal 1949 in due Stati, e della relazione fra le due Germanie nel contesto della Guerra fredda. Inoltre, a condizionare il rapporto dei tedeschi con questo doloroso capitolo della loro storia contribuirono in modo determinante le mutazioni del clima politico e sociale nel corso dei decenni e la distanza temporale dagli eventi.

Nell’immediato dopoguerra, quando esodi ed espulsioni erano ancora in corso, il problema - uno dei tanti che avevano da affrontare i tedeschi e gli Alleati in un paese devastato dalla guerra - era l’accoglienza di milioni di profughi provenienti da est. La penuria di cibo e alloggi rendeva il quadro assai critico e le tensioni fra profughi e abitanti del posto, in genere anche questi sfollati a causa dei bombardamenti, erano all’ordine del giorno. Studi recenti hanno evidenziato come i sovietici furono più rapidi ed efficaci rispetto alle amministrazioni degli Alleati occidentali a organizzare il sostentamento materiale della popolazione civile e l'assistenza ai rifugiati. A ovest segnò un punto di svolta, nel 1952, l’approvazione da parte del Bundestag della legge del Lastenausgleich ovvero il varo di un gigantesco programma di risarcimento delle proprietà perdute (reso possibile dalla rapida e poderosa ripresa economica) che trasferì enormi fondi alle comunità colpite dalle espulsioni, accelerandone notevolmente l’integrazione sociale nella Repubblica federale tedesca (Rft).

Più delicata era la questione dell’integrazione politica di milioni di persone orfane dei loro territori d’origine, assegnati o restituiti ad altri Stati. Nel 1946 gli Alleati vietarono agli esuli dall'est di dare vita ad associazioni e partiti politici per far valere le proprie rivendicazioni. In seguito, le tre amministrazioni occidentali allentarono questo divieto fino a revocarlo nel 1948. Ciò consentì la formazione di aggregazioni regionali, per lo più votate alla cura delle tradizioni culturali, che si riunirono nel 1957 nell’organizzazione federale Bund der Vetriebenen (BdV), ancora oggi esistente. A est, il governo della Rdt mantenne invece il divieto di associazione politica dei rifugiati. Il regime comunista soppresse anche l'uso del termine Vertriebene, giudicato revisionista, preferendogli i più neutri Umsiedler ("reinsediati") e Neubürger ("neocittadini"). La questione delle frontiere ridisegnate pesava sulle relazioni con gli altri paesi comunisti, così il 6 luglio 1950 Berlino Est si affrettò a firmare il Trattato di Görlitz, riconoscendo il nuovo confine polacco-tedesco, fissato a Potsdam lungo il corso dei fiumi Oder e Neiße. Due anni dopo, il governo tedesco-orientale dichiarò completata per decreto l'assimilazione dei profughi dell'est, questione che intanto, con l'inasprirsi delle contrapposizioni della Guerra fredda, acquisiva nuove potenzialità di strumentalizzazione politica. La Germania Ovest, che rifiutava il riconoscimento del nuovo confine polacco, era accusata dalla Germania Est di perseguire una politica di revanscismo, che metteva a repentaglio la pace, in continuità con le tradizioni militariste della Germania nazista e prebellica.

Sotto questo specifico aspetto, la propaganda del regime di Ulbricht non aveva tutti i torti: Il BdV godeva di considerevole influenza sulla classe dirigente della Rft, che vedeva in quei nove milioni di persone (16,7% della popolazione complessiva della Rft) un serbatoio di voti non trascurabile. Ai profughi dei Sudeti, della Slesia e della Prussia orientale come ai Volksdeutsche fuggiti da altre regioni finite dietro la Cortina di ferro Bonn riconosceva uno status civile speciale: ai raduni delle associazioni e nella ricorrenza del Tag der Heimat ("Giornata della Patria") ministri e personalità della politica non mancavano mai di portare il proprio saluto e quello delle istituzioni. Inoltre, la politica di non riconoscimento dei confini decisi dagli Alleati adottata dai governi Adenauer era in linea con le posizioni del BdV, il quale fungeva da potente gruppo di pressione per gli interessi degli esuli. Il BdV non era solo un crogiolo di ex nazisti, revanscisti e nostalgici del Terzo Reich, come denunciava Berlino est, ma una vera lobby capace di sistemare senza difficoltà nell'amministrazione pubblica del nuovo Stato tedesco-occidentale circa 90.000 funzionari e impiegati degli apparati amministrativi dello Stato nazista dei territori perduti. La direzione dell'organizzazione era composta in larghissima parte di elementi provenienti dai gruppi dirigenti tedeschi di quei territori: nei ranghi delle associazioni degli esuli era massiccia, a tutti i livelli, la presenza di ex attivisti del partito nazista, membri delle SS, funzionari delle autorità di occupazione, personale direttamente coinvolto, nel ruolo di amministratori ed esecutori, nella guerra di annientamento nazista in Europa orientale, nelle deportazioni, negli eccidi, nella Shoah.

Un terzo dei primi firmatari della controversa Charta der deutschen Heimatvertriebenen (1950) era stato convinto sostenitore del regime hitleriano e dei suoi piani criminali. Il documento, col quale il BdV s'impegnò a collaborare alla costruzione di un'Europa pacificata, rinunciando a ogni prospettiva di riconquista violenta, si presta a valutazioni contrapposte. Nella Charta non si faceva menzione delle atrocità naziste, presentando le popolazioni tedesche espulse come vittime di un'ingiustizia che non aveva radici nei fatti precedenti. In questo, il documento rifletteva la sensibilità vittimistica dominante all'epoca, le sofferenze e i torti subiti erano tanto grandi da non lasciare spazio alla riflessione sulle cause, sulle proprie responsabilità, o alla comprensione del dolore degli altri. Al contempo, la Charta fu un passaggio importante per integrare politicamente nel sistema democratico i milioni di Vertriebene, neutralizzando le posizioni più intransigenti e aggressive presenti in quelle comunità: un giudizio questo che, a una riflessione più ponderata a distanza di decenni, può valere anche per la condotta politica dei governi Adenauer, le cui ambivalenze servirono, per realismo politico, a congelare tutta la questione dei territori orientali, contenendone e alla lunga disinnescandone la carica radicale.

Negli anni sessanta il clima sociale e politico nella Rft prese a mutare sensibilmente. Il progressivo scivolamento a sinistra delle coordinate del sistema politico cambiò radicalmente la percezione generale del problema delle mutilazioni territoriali subite dopo il 1945. Contemporaneamente, si rendeva manifesta l'urgenza di un riorientamento della politica estera tedesca verso i paesi dell'est europeo. Cominciava allora quel percorso che porterà agli storici trattati della Ostpolitik, coi quali Bonn, impegnandosi a rispettare gli assetti postbellici delle frontiere orientali, accettò di fatto la perdita dei territori assegnati agli Stati confinanti al termine della Seconda guerra mondiale.

Le rabbiose proteste e la strenua opposizione delle associazioni degli esuli, che accusarono il governo social-liberale guidato dal cancelliere Willy Brandt di tradimento degli interessi nazionali, non riuscirono a fermare né a frenare il processo di evoluzione politica e culturale che sancì il declino dell'influenza lobbystica dei Vertriebene nell'agenda politica dei governi federali. Il motore di questo processo era la mutata consapevolezza nella società civile delle dimensioni e della qualità dei crimini nazisti. I processi di Auschwitz a Francoforte (1963-68) e il dibattito parlamentare sui termini di prescrizione dei crimini nazisti (1965) rappresentarono un punto di rottura rispetto all'inerzia del decennio precedente e fecero da catalizzatore alla maturazione di una nuova sensibilità dell'opinione pubblica e presto anche delle istituzioni verso gli atti criminosi commessi durante il nazismo.

La spietata politica di annientamento della Polonia, le atrocità commesse durante l'invasione dell'Urss, il tentativo di germanizzazione violenta di vaste regioni dell'est europeo e, non ultimo, l'eliminazione fisica degli ebrei d'Europa assunsero una posizione centrale nella discussione pubblica sul recente passato tedesco, di conseguenza la comprensione per le sofferenze patite dagli esuli ne risultò ridimensionata dalla loro contestualizzazione nella catena di eventi della guerra di oppressione e conquista, deliberatamente scatenata dal regime hitleriano. A ciò si aggiunse il ricambio generazionale. Negli anni Settanta e ottanta l’interesse per la storia e le tradizioni culturali delle popolazioni tedesche dei territori orientali e nell’est europeo andò costantemente riducendosi, le esperienze dirette della guerra e delle vendette subite dalle popolazioni precedentemente oppresse si allontanavano nel tempo e si facevano sempre più sbiadite nella memoria collettiva. Il BdV continuò a essere sostenuto con fondi pubblici (lo è ancora oggi), ma neanche il ritorno al potere dei cristiano-democratici nel 1982 apportò modifiche sostanziali all’impostazione distensiva e riconciliatoria dell’Ostpolitik brandtiana, i cui indirizzi godettero fino alla fine degli anni ottanta di ampio e profondo consenso nell’opinione pubblica tedesco-occidentale.

A ridosso degli anni Novanta, l’erosione del sistema comunista sovietico in Europa orientale stimolò in diversi paesi europei un fenomeno di riscoperta di taluni aspetti della storia nazionale, di recupero di narrazioni storiche rimaste inutilizzabili nei decenni della Guerra fredda, presentate come a lungo taciute da presunte “congiure del silenzio” perché scomode rispetto ai paradigmi storiografici vigenti. In questo contesto va inserito il rinnovato interesse, non solo in Germania, per gli eventi legati ai confini orientali. La Riunificazione tedesca, lo smembramento della Cecoslovacchia e la dissoluzione dello Stato federale jugoslavo riattivarono irredentismi e illusioni di poter riaprire il discorso della revisione degli assetti territoriali postbellici, ampiamente accettati ma ancora formalmente provvisori. Constatatane rapidamente l’impraticabilità, si virò sulla pretesa di restituzione dei beni abbandonati alla fine della guerra. La questione delle rivendicazioni giuridiche avanzate dai vecchi proprietari tedeschi fu liquidata nel 2004 dal cancelliere socialdemocratico Gerhard Schröder, che escluse categoricamente il supporto del suo governo a iniziative in quella direzione. Qualcosa di paragonabile avvenne anche in Italia, dove nel 2006 il governo di centrosinistra presieduto da Romano Prodi ritirò, pare dietro sollecitazione americana, il veto all’ingresso nell’Unione europea della Slovenia, posto dal primo governo Berlusconi come ritorsione per il rifiuto di Lubiana di risolvere il contenzioso sui beni degli italiani in Istria.

Più lunga e aspra è stata la diatriba attorno al progetto di un centro di documentazione, da stabilire a Berlino, dedicato al tema delle migrazioni forzate in Europa, partendo dal caso tedesco. Ma è proprio l’esito positivo di questa controversia, la realizzazione del Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung (Centro di documentazione Esodo, Espulsione, Riconciliazione), inaugurato lo scorso 21 giugno 2021, a dimostrare che è possibile trovare chiavi di lettura diverse da quelle strettamente nazionali, raccontando la vicenda tedesca senza astrarla dal suo contesto, precisandone le cause e mettendola in collegamento con eventi paragonabili di cui è purtroppo ricca la storia e l’attualità. Spostando il baricentro del progetto dal dramma tedesco alla volontà di riconciliazione internazionale si è trovato il modo di commemorare una catastrofe che ha riguardato le popolazioni tedesche, tenendo conto delle sensibilità altrui (centrale è stato il contributo delle commissioni miste tedesco-polacca, tedesco-ceca e tedesco-slovacca) ed evitando le tanto temute equiparazioni con le vittime della Shoah e degli altri crimini del nazismo.

Proprio in quello che fu, tra il 1938 e il 1945, l’edificio che ospitava il “Commissariato del Reich per la costruzione del popolo tedesco” si è riusciti oggi, dopo un dibattito durato quasi 20 anni, a dare forma a una mostra che illustra la complessità del fenomeno dell’esodo di milioni di tedeschi negli anni della Seconda guerra mondiale e nel dopoguerra. La mostra ha al centro un’ampia area didattica in cui, attraverso documenti, statistiche e ricostruzioni, si cerca di spiegare il fenomeno mondiale dello spostamento e della fuga di intere popolazioni. Dai conflitti in Ruanda alla migrazione forzata della popolazione afgana degli ultimi decenni, passando per il Libano, la Birmania e il Vietnam, il lungo cammino attraverso la storia delle migrazioni violente rende così comprensibile quanto l’esodo dei popoli non sia mai un fatto riguardante una sola comunità ma il riflesso di fenomeni molto più articolati.

Immagine in anteprima: Emigrazione forzata di tedeschi provenienti dalla regione della Volinia nel 1940 nel quadro del programma Heim ins Reich: la foto venne utilizzata nel secondo dopoguerra per raccontare la cacciata dei tedeschi dalla Prussia orientale da parte dell’Armata rossa – Le foto sono state scattate da Tommaso Speccher presso la mostra Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung (Centro di documentazione Esodo, Espulsione, Riconciliazione)

L'articolo è stato aggiornato con le seguenti integrazioni:

1) Tra il dicembre 1944 e il maggio 1945 vennero spediti 32.000 tedeschi ungheresi in Unione Sovietica: di questi 29.000 faranno ritorno nel periodo 1945-1949.

2) ... causando la morte di almeno 1.100 persone nelle cacciate dai territori polacchi e 30.000 in quelle dalla Repubblica ceca [Subito dopo la Seconda guerra mondiale iniziò a circolare il numero di 2 milioni di morti in riferimento ai processi epocali di esodo, cifra evidentemente frutto delle dinamiche recenti di sofferenza della popolazione. A partire dagli anni ’70 si è iniziato a risistemare le fonti arrivando alla stima attuale tra i 400 e i 600 mila. La documentazione del centro Flucht, Vertreibung, Versöhnung fa riferimento però alle fonti più attendibili che si fermano a 150.000. Si tratta comunque di una stima dei deceduti dopo la Conferenza di Potsdam. Del periodo dicembre 1944-maggio 1945 non si hanno dati certi].