Stati Uniti, la democrazia che muore alla luce del sole

22 min letturaSe volgiamo l'occhio a quelle istituzioni considerate imprescindibili per il funzionamento della democrazia americana, possiamo osservare il suo stato di salute, messo a dura prova durante la presidenza Trump e dalla crisi pandemica. Può essere che dopo la vittoria di Joe Biden alle presidenziali alcuni abbiano pensato che il paese si sia lasciato alle spalle l'istrionico e autoritario predecessore, e che tutto sia ritornato in una qualche sorta di normalità. Certo, esistono problemi difficili di cui il nuovo presidente deve farsi carico, ma ogni uomo al comando ha sfide ad attenderlo, no? Può essere che la cosiddetta "più grande democrazia del mondo" abbia mostrato infine la resistenza dei propri corpi intermedi, la solidità di quelle fondamenta, nonostante i violenti scossoni ricevuti. L'insurrezione di Capitol Hill di un anno fa, alla fine, si potrebbe considerare l'ultimo afflato di un tiranno mancato e del suo più grottesco seguito, fatto di "sciamani" e rozzi cospirazionisti con la passione per le armi.

Se siete tra coloro che hanno pensato così negli ultimi mesi, dobbiamo prima di tutto sconfessare simili valutazioni. Ciò anche in funzione del fatto che, come andremo a vedere, entro il 2024 gli Stati Uniti che abbiamo sempre conosciuto, nel bene o nel male, rischiano di non esistere più.

Capitol Hill è stata la prova generale

Tecnicamente, il prossimo tentativo di ribaltare il risultato di un'elezione nazionale potrebbe non essere un colpo di Stato. Si baserà più sulla sovversione che sulla violenza, anche se ognuna avrà la sua parte. Se il piano avrà successo, le schede degli elettori americani non decideranno la presidenza nel 2024. Migliaia di voti saranno buttati via, o milioni, per produrre l'effetto richiesto. Il vincitore sarà dichiarato perdente. Il perdente sarà certificato presidente eletto.

Così scrive il giornalista americano Barton Gellman, in una lunga inchiesta pubblicata su The Atlantic, "Trump's next coup has already begun".

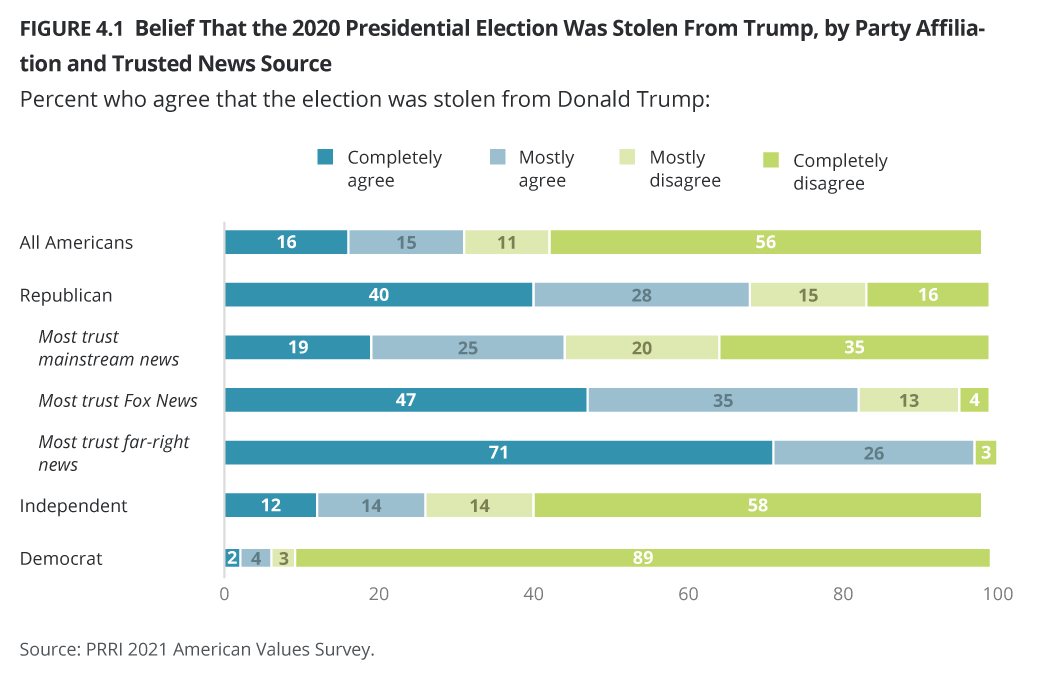

Gellman ricostruisce la strategia portata avanti nel 2020 da Donald Trump e da un partito Repubblicano sempre più a sua immagine e somiglianza, all'avvicinarsi delle presidenziali del novembre 2020, fino all'insurrezione di Capitol Hill, proseguendo poi alle legislazioni che i repubblicani hanno introdotto negli ultimi mesi negli Stati dove governano. Benché vinte dal candidato democratico Joe Biden, le presidenziali del 2020 hanno visto il presidente uscente Trump non riconoscere la vittoria, alimentando la cosiddetta "Grande Bugia" (Big Lie): la narrazione propagandistica secondo cui è stato Trump a vincere le elezioni, mentre il partito Democratico ha rubato il risultato. Chi ha aderito alla "Grande Bugia", a campagne come Stop the steal ("Ferma il furto") propugna l'idea che legge e ordine non possano più essere garantite dalle istituzioni, perché corrotte da Nancy Pelosi e dalle "cricche" democratiche; spetta così ai "patrioti" americani ripristinarle. Con le armi, se necessario. Una falsità pericolosa, che tuttavia allo stato attuale è creduta, in tutto o in parte, dal 68% degli elettori repubblicani e dall'82% di chi ritiene Fox News la fonte di informazioni più affidabile. Nel complesso un americano su tre reputa la vittoria di Biden un furto.

Su Valigia Blu avevamo descritto la strategia per delegittimare il voto portata avanti da Trump all'indomani della sconfitta, anche serrando le fila di gruppi di suprematisti bianchi come Proud boys e Boogaloo. Questi ammiccamenti pericolosi si erano visti persino durante il dibattito presidenziale, con la richiesta di Trump di "tenersi pronti". A questo alzare il livello dello scontro, una volta perse le elezioni, Trump ha accompagnato i tentativi a colpi di avvocati e ricorsi per ribaltare in vari Stati il risultato. In questo clima generale si collocano poi episodi specifici, come il piano per rapire la governatrice democratica del Michigan, portato avanti da una milizia denominata Wolverine watchmen e sventato dall'FBI.

Su The Atlantic Gellman si spinge oltre e lancia un allarme ben preciso: quello che abbiamo visto finora non è stato il violento, disperato tentativo dell'amministrazione Trump e dei repubblicani per sopravvivere alla sconfitta, l'ultimo colpo di coda fascistoide. È stato un praticantato per raffinare la strategia in vista delle elezioni del 2022, che decideranno la nuova maggioranza alla Camera, e delle presidenziali del 2024, dove Trump potrà candidarsi. Scrive Gellman: "Più scopriamo cosa è successo davvero il 6 gennaio, più diventa chiara la conclusione che sia stato l'ultimo azzardo di una campagna ben concepita, che fornisce un modello per il 2024".

È infatti ormai acclarato il ruolo diretto di Trump e della sua cerchia di collaboratori negli eventi del 6 gennaio, che oscilla tra il fiancheggiamento e il voler sfruttare il caos eversivo per chiedere al vicepresidente Pence di fermare la conta dei Grandi Elettori, facendo al contempo pressione sui senatori. L'obiettivo minimo, secondo Gellman, era quello di guadagnare tempo, improvvisando a vista, costi quel che costi, per bloccare la nomina di Biden. Uno degli organizzatori del movimento Stop the steal, Ali Alexander, già il 13 gennaio dichiarava di essere stato aiutato da tre parlamentari repubblicani Andy Biggs, Mo Brooks e Paul A. Gosar nel pianificare la strategia per mettere sotto pressione il Senato.

Un ulteriore elemento di conferma arriva poi da Mark Meadows, ex capo del personale della Casa Bianca durante la presidenza di Trump. Meadows ha presentato alla commissione che indaga sull'insurrezione di Capitol Hill un PowerPoint mostrato il 4 gennaio 2021, due giorni prima dell'insurrezione, a vari repubblicani del Congresso. Nel PowerPoint, dal titolo Election Fraud, Foreign Interference & Options for 6 January si suggerisce a Trump di dichiarare lo Stato di emergenza nazionale, in modo da poter restare presidente.

Il documento si appoggia a una teoria cospirativa secondo cui il voto sarebbe stato condizionato pesantemente dalla Cina, rendendo inaffidabile o compromesso il voto elettronico e ponendo le basi per dichiarare lo Stato di emergenza. "La Cina" si legge nel documento, "può contare su influenze economiche, non governative e alleati stranieri, tra cui il Venezuela, per acquisire INFLUENZA e CONTROLLO delle infrastrutture di voto degli Stati Uniti in almeno 28 Stati". A ciò andrebbero sommati quei voti postali irregolari dovuti a "frodi locali". In pratica il documento prospetta un quadro per bloccare la normale procedura di insediamento di Biden, appoggiandosi a quelle teorie diffuse dalla presidenza Trump nei mesi precedenti e dalla galassia mediatica che sostiene "La Grande Bugia". Il primo risultato ottenuto da quelle teorie, in sostanza, è stato di rendere accettabile l'incredibile, e poi di cercare di renderlo attuabile forzando i poteri a disposizione.

Leggi anche >> Il complottismo è un segno dei nostri tempi e non ce ne libereremo facilmente

Secondo Gellman, all'atto pratico la strategia della "Grande Bugia" ha fallito perché, nei singoli Stati contestati, pubblici ufficiali e legislatori sono stati riluttanti nell'annullare in concreto il voto dei propri concittadini: è mancato il coraggio di obbedire agli ordini del capo. Dato questo tipo di resistenze, sono mancati i presupposti perché i repubblicani al Congresso potessero intervenire al di fuori di proclami incendiari e vuota retorica. Infine, in mezzo al caos dell'insurrezione è mancato il sostegno di Pence, che secondo i piani avrebbe dovuto agevolare l'ostruzionismo da parte dei repubblicani o persino, con un'azione senza precedenti, rifiutarsi di riconoscere in modo definitivo e formale la vittoria di Biden. I motivi per cui la strategia è fallita spiegano perché i repubblicani stanno ora agendo sui singoli Stati sul diritto di voto e sulle operazioni di certificazione: l'obiettivo è creare le premesse legali affinché ostacolare o annullare il voto espresso sia formalmente ragionevole, intanto che si mettono fedelissimi nelle posizioni chiave. Questo è reso possibile anche da un importante cambiamento avvenuto ai vertici dell'architettura istituzionale del paese: l'aver ottenuto la maggioranza alla Corte Suprema, il cui ruolo è paragonabile alla nostra Corte Costituzionale.

La principale conseguenza di questo scenario, è che ormai la politica americana non può essere più vista secondo il classico modello della partita a due tra repubblicani e democratici. Una delle due squadre, infatti, è più simile a un culto del capo che mira a impadronirsi dello stadio, sovvertendo qualunque regola, e senza farsi scrupoli verso gli avversari. Parlare di "politica polarizzata" in questo scenario, rischia di occultare il fatto che uno dei due poli è mutato strutturalmente, e chi non si allinea viene tagliato fuori. I repubblicani che, a seguito dell'insurrezione di Capitol Hill, hanno votato a favore dell'impeachment di Trump hanno tutti subito delle conseguenze all'interno del partito. A partire da Liz Cheney, fino a qualche mese fa una delle più importanti esponenti repubblicane, ma che tuttavia è stata rimossa a maggio dalla terza carica del partito, quella di presidente della House Republican Conference, mentre a novembre è stata espulsa dal partito. Nel lessico politico repubblicano, inoltre, menzionare l'esecuzione degli avversari sta diventando normale, tra metafore, iperboli o "provocazioni". Basta vedere, tra gli altri, i casi di Paul Gosar, censurato alla Camera per aver twittato un cartone animato dove decapitava Alexandria Ocasio-Cortez. Questo colpisce anche giornalisti od opinionisti dei mainstream. Durante un evento all'AmericaFest, organizzato dal think-tank conservatore Turning Point Usa, Jesse Watters, commentatore politico di Fox News, ha suggerito come "apostrofare" l'immunologo Anthony Fauci, dandogli "il colpo di grazia con una imboscata".

The incendiary, dangerous, violent rhetoric against Dr. Fauci continues at AmericaFest. Fox News host Jesse Watters tells them how to go after him to harass him in public: “Now you go in with the kill shot - deadly. Because, with an ambush, he doesn’t see it coming.” pic.twitter.com/V34YZwDdPD

— Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) December 20, 2021

Su Mother Jones, lo scorso novembre Ari Berman ha riportato alcuni effetti delle leggi per ridisegnare i collegi elettorali in Stati chiave. Berman ha confrontato le percentuali prese alle presidenziali con quelle che risulterebbero se si votasse con le nuove mappe congressuali:

In Georgia, i repubblicani hanno approvato una nuova mappa congressuale lunedì [15 novembre nda], dando al loro partito il 64% dei seggi alla Camera degli Stati Uniti in uno Stato vinto da Joe Biden con il 49,5% dei voti.

In Ohio, i repubblicani hanno approvato una nuova mappa congressuale il 18 novembre, dando al loro partito almeno l'80% dei seggi in uno stato dove Donald Trump ha vinto con il 53% dei voti.

In North Carolina, i repubblicani hanno approvato una nuova mappa congressuale il 4 novembre, dando al loro partito tra il 71 e il 78% dei seggi in uno stato vinto da Trump con il 49,9% dei voti.

In Texas, i repubblicani hanno approvato una nuova mappa congressuale il 18 ottobre, dando al loro partito il 65% dei seggi in uno Stato che Trump ha vinto con il 52% dei voti.

Secondo The States United Democracy Center, organizzazione curatrice del rapporto A democracy crisis in the making, all'aprile del 2021 sono state introdotte 148 leggi che permettono ai singoli Stati di politicizzare, criminalizzare o interferire con le elezioni. In Arizona, Missouri e Nevada le leggi introdotte «permettono di dirottare il processo di certificazione del risultato elettorale e scegliere un vincitore che non corrisponde al voto popolare». In almeno 16 Stati, invece, i legislatori hanno proposto o approvato misure che rimuovono in materia di amministrazione del voto alcuni poteri dalla sfera di competenza del governatore e altri ufficiali esecutivi, per metterli sotto il controllo della legislatura (a maggioranza repubblicana). Nelle conclusioni al rapporto si legge:

Le leggi qui evidenziate sono indicative di un più ampio sforzo nazionale, perseguito a livello statale, che minaccia le libere e corrette elezioni su cui si basa la democrazia americana. La sconfitta (o la morte in commissione) di una qualsiasi di queste leggi non sarà sufficiente a raddrizzare la nave. L'obiettivo qui è di suonare l'allarme sul vento che sta spirando.

Leggi anche >> USA, l’attacco dei repubblicani al diritto di voto e il rischio di un golpe di fatto

Bisogna infine affiancare a questo quadro di norme, portate avanti Stato per Stato, le leggi che limitano l'insegnamento scolastico e la formazione del personale di enti pubblici o governativi, su temi come l'antirazzismo o le questioni di genere. Non solo. In Stati come il Texas si è arrivati alle liste di proscrizioni per biblioteche scolastiche e pubbliche, mentre in Florida il governatore DeSantis ha annunciato di voler introdurre lo Stop the Wrongs to Our Kids and Employees (WOKE) Act: il provvedimento permetterà di fare causa ai genitori che dovessero insegnare "Critical race theory". Questo tipo di leggi, anticipate da una lunga campagna propagandistica contro il "culto della Critical race theory", secondo Jason Stanley, docente di Filosofia a Yale e studioso di propaganda, rappresentano l'ingresso in una fase di legislazioni fasciste. Scrive Stanley sul Guardian:

Spesso, coloro che impiegano tattiche fasciste lo fanno cinicamente - non credono davvero che i nemici presi di mira siano così maligni, o così potenti, come suggerisce la loro retorica. Ma prima o poi arriva un punto di svolta, dove la retorica diventa politica. Donald Trump e il partito in balia della sua figura hanno sfruttato a lungo la propaganda fascista. Ora la stanno inscrivendo in politiche fasciste.

Leggi anche >> La destra americana all’attacco dell’educazione all’antirazzismo

Tre ex generali dell'esercito americano, in un editoriale firmato a sei mani sul Washington Post, hanno scritto che l'esercito deve tenersi pronto per una possibile insurrezione nel 2024. I tre hanno anche ricordato la preoccupante presenza di persone con un background militare durante l'assalto di Capitol Hill del 2020: "Un numero preoccupante di veterani e membri in servizio dell'esercito ha partecipato all'attacco al Campidoglio. Più di 1 su 10 di coloro che sono stati accusati negli attacchi aveva prestato servizio nell'esercito".

Il ruolo del giornalismo: da cane da guardia del potere a guardiano della democrazia?

Come visto, la situazione è ormai discussa apertamente dalle principali testate americane. Opinionisti, studiosi e commentatori si interrogano: come coprire la cronaca politica di un paese in cui la democrazia è in pericolo? Il giornalismo può salvare la democrazia? Porre questi dilemmi attesta già un punto di non ritorno, ed è drammatico assistere tanto a questa discussione quanto all'avanzata di un disegno autoritario. È come se dibattessero dell'autobus che li sta investendo, senza però avere l'effettiva possibilità di mutarne direzione o velocità. Tuttavia le varie posizioni sono interessanti anche al di fuori del contesto specifico americano, nell'interrogare il rapporto tra giornalismo e potere, perciò è utile vederne alcune tra le principali.

It turns out democracy doesn’t die in darkness. It dies in plain sight.

— Mehdi Hasan (@mehdirhasan) December 11, 2021

Sempre su Mother Jones, Monika Bauerlein, CEO della testata, ha suggerito di coprire la "guerra alla democrazia" come si coprirebbe una guerra reale, ossia "tutti i giorni, non solo una volta ogni tanto". Bauerlein, tra i vari suggerimenti, propone alle redazioni di creare strutture che garantiscano questa copertura. "Facciamone un lavoro a tempo pieno (o, ancora meglio, più lavori), una strada da battere". Occorre inoltre superare il mito dell'obiettività estranea ai fatti (la cosiddetta "view from nowhere"): "non è una violazione etica riconoscere che abbiamo tutti qualcosa in gioco nella situazione attuale".

Anche per Magaret Sullivan, sul Washington Post, è necessario un cambio di mentalità e maggiori sforzi (anche economici). Sullivan fa un paragone con quanto successo con la pandemia:

Voi che guidate le redazioni dovete dimostrare che fate sul serio. Mettete la copertura pro-democrazia davanti ai paywall, proprio come avete fatto con gran parte della copertura della pandemia. Mettete squadre di reporter e redattori a coprire l'argomento. Etichettatelo in un modo che lo definisca e lo renda memorabile, come hanno fatto in passato le testate con i team "Spotlight" o "Watchdog".

C'è anche però chi è convinto che la strada verso l'autoritarismo sia lastricata dai migliori intenti, e che questo si applichi anche alla stampa. "Può il giornalismo evitare il ritorno al potere di Trump?" si domanda sul New York Times l'editorialista Ross Douthat. Il quale è convinto che intestarsi un ruolo salvifico, o di resistenza partigiana, sia parte del problema: "Penso sia questa visione del ruolo della stampa che in realtà dà potere ai demagoghi, alimenta la polarizzazione e rende le crisi nel nostro sistema molto più probabili". La difesa dei principi democratici non passa solo per l'opposizione a Trump, e questa semplificazione rischia di indebolire il ruolo della stampa di fronte a notizie di interesse pubblico, alienandola agli occhi dell'opinione pubblica in generale.

Douthat pone il caso della Georgia. Là è governatore il repubblicano Brian Kemp, che durante la campagna Stop the steal si è opposto alle pressioni di Trump, il quale lo odia apertamente. Kemp, fa presente Douthat, si presenterà alle primarie del partito per le prossime elezioni del governatore. Il voto non rappresenta solo un referendum sulla linea del partito in uno Stato importante, ma anche un voto sulla capacità effettiva di Trump di fare fuori le voci scomode. "Supponiamo", scrive Douthat, "che a metà della corsa, scoppi qualche enorme scandalo, un evidente caso di corruzione che riguarda Kemp. I giornalisti della Georgia dovrebbero rifiutarsi di coprirlo, perché una perdita di Kemp avvantaggerebbe le forze antidemocratiche?". Questo approccio, continua, ha già provocato in passato dei grossolani errori, creando mediaticamente dei paladini della libertà che, a conti fatti, hanno a loro volta ombre di cui rendere conto. È il caso di Andrew Cuomo, il governatore dello Stato di New York passato dall'essere un'icona dell'antitrumpismo al doversi dimettere dopo che più donne lo hanno accusato di molestie sessuali. Caso per cui il fratello, il conduttore Chris Cuomo, è stato licenziato dalla CNN per aver fatto pressioni a favore dell'ex governatore, aiutandolo a difendersi dalle accuse.

Su The Week Damon Linker concorda in parte con Douthat. "Se i media mainstream diventassero più apertamente di parte" scrive, "finirebbero col perdere ancora più fiducia e autorità, e verrebbero presi sul serio solo da coloro che sono già d'accordo con loro sulla minaccia della destra populista". Non è compito del giornalismo - o non del solo giornalismo - salvare una democrazia. Linker è tuttavia consapevole che la copertura tradizionale è un terreno deontologico compromesso, nel momento in cui una parte importante del lavoro giornalistico è legato non solo alla produzione di contenuti, ma alla loro ricezione: "L'ecosistema mediatico della destra incoraggia attivamente il proprio pubblico a considerare qualsiasi copertura del mainstream che mette in cattiva luce i repubblicani come dimostrazione di parzialità e malafede". Linker si colloca nel campo dei pessimisti: "In un ambiente così tribalistico e diffidente", conclude, "i giornalisti mainstream potrebbero non avere più tempo per dimostrare la loro correttezza - per non parlare di salvare la democrazia americana".

Forse il più lucido tra gli osservatori del panorama mediatico è Jay Rosen, professore di giornalismo alla New York University. Per Rosen c'è prima di tutto un problema centrale da porre, ossia la differenza tra l'industria dell'informazione e il ruolo sociale che il giornalismo dovrebbe avere. Discutendo con il già citato Douthat per il podcast The Ezra Klein show evidenzia una falla sistemica. Politici irruenti, eccessivi, scandalosi come Trump sono in un certo senso "troppo notiziabili". Per cui il ciclo consueto della copertura politica, quello "stile da esperti" fatto di dibattiti su chi se la sta giocando meglio, su retroscena, sull'ascoltare entrambe le campane, sul dare in pasto contenuti pensati spesso più per gli addetti o per un pubblico di consumatori (e quindi secondo regole di mercato dell'attenzione, non di informare e creare consapevolezza), sono qualcosa che i politici con un'agenda autoritaria possono sfruttare a proprio vantaggio. Tutto ciò che dicono e fanno, in un certo qual modo, è sempre "notiziabile". «Il conflitto fa notizia», dice Rosen. «Se riguarda molte persone, fa notizia. Se ha delle belle foto, fa notizia, giusto. Se è scandaloso, allora fa notizia».

In questo modo, tuttavia, la notiziabilità non è un sistema di valori, una linea editoriale, un'adesione deontologica, o un contesto entro cui collocare i fatti, ma una semplice tendenza: «Il fatto che la notiziabilità è solo una tendenza, è come una macchina che nessuno ricorda come è stata costruita». Questa assenza di problematizzazione è uno dei punti deboli sistemici che il giornalismo spesso ha trascurato, in nome dei modelli di copertura tradizionale, come quello che vede per l'appunto la politica come una partita. Ciò agevola chi ha un'agenda politica autoritaria perché presenta entro le normali routine posizioni che dovrebbero essere eccezionali, le rende automaticamente parte del "gioco".

Ma, fa notare Rosen, «la copertura simmetrica di realtà asimmetriche rappresenta una distorsione». Quando Trump, a ridosso della proclamazione della vittoria di Biden, ha iniziato ad alimentare da subito la campagna Stop the steal, i media hanno risposto togliendo spazio a delle bugie conclamate, negando il centro della scena a quello che, per automatismo (il presidente uscente che non riconosce la sconfitta!), avrebbe dovuto essere notiziabile, e riportato così com'è. Hanno modificato e adattato le loro routine a un contesto di emergenza. La notizia è diventata il comportamento di Trump, la deviazione autoritaria che stava provocando. Per Rosen non è un caso che l'odio per i media sia ormai diventato un tema centrale di una simile agenda, è anzi la prosecuzione naturale di un progetto politico: «Ora non è soltanto l'odio per liberal, ma è l'odio per i media, che sono liberal, a essere diventato essenziale per la coalizione repubblicana».

Pochi giorni fa il New York Times ha pubblicato un editoriale a firma della redazione, dal titolo emblematico, "Ormai ogni giorno è il 6 gennaio" (Every day is Jan. 6 now), in cui la testata denuncia la gravità della minaccia che i repubblicani stanno consapevolmente portando avanti:

Un partito sano e funzionante affronta le sconfitte elettorali analizzando cosa è andato storto, impegnandosi ad aumentare gli sforzi per attirare più elettori nei successivi appuntamenti elettorali. Il partito Repubblicano, come i movimenti autoritari in tutto il mondo, si è dimostrato incapace di fare ciò. La retorica dei leader del partito suggerisce come essi vedano quest'ultimo come l'unico potere legittimato a governare, ritraendo di conseguenza la vittoria di chiunque altro come il risultato di una frode - da qui le falsità sistematiche sul fatto che Joe Biden non abbia vinto le elezioni, falsità che hanno incitato l'insurrezione del 6 gennaio.

L'articolo prosegue invitando "tutti quegli americani che credono nell'auto-governo a mobilitarsi a ogni livello", non solo quindi in vista delle elezioni, ma per garantire il funzionamento basilare della democrazia: "dobbiamo smettere di sottovalutare il pericolo che il paese sta correndo".

Appunti per ciò che verrà

Capire se la situazione sia irrimediabilmente compromessa è in realtà difficile, è in un certo senso parte del "gioco": c'è una certa dose di ottimismo o pessimismo che può orientare le previsioni a monte. Esistono sempre variabili imponderabili, una democrazia è un sistema complesso in cui prevedere il funzionamento di ogni meccanismo è impossibile. La campagna Stop the steal e i fatti di Capitol Hill ci insegnano anche questo: diverse persone si sono rifiutate di obbedire a degli ordini espliciti, hanno avuto in mano un certo tipo di potere e l'hanno usato in un certo modo. Ciò non è automatico, e anzi una delle principali direttive di un progetto autoritario è porre come ordinario e inevitabile ciò che il principio di responsabilità troverebbe altrimenti orribile e inusuale. Se distruggi l'immaginazione e il valore delle scelte, le persone diventano automi, e gli automi sono esecutori efficienti.

Osservando tuttavia ciò che sta avvenendo, è innegabile che l'allarmismo è prima di tutto una forma di prudenza. Offriamo perciò tre elementi di riflessione, nella consapevolezza che non potranno esaurire l'analisi dello scenario, o fornire risposte sicure. Pur nella loro forma imperfetta, riteniamo possano aiutare a individuare dei problemi centrali nel rapporto tra democrazie liberali e politiche fasciste.

La propaganda funziona. Un evento come un'insurrezione dovrebbe essere qualcosa di traumatico che interroga una collettività. C'è un prima e un dopo, qualcosa di complesso da elaborare su molteplici livelli. Questo non è avvenuto dopo Capitol Hill, o lo è stato solo in parte. I repubblicani hanno votato contro la creazione di una commissione d'inchiesta, che è un fondamentale elemento di trasparenza istituzionale. Come visto, solo in sei hanno preferito scegliere la fedeltà alle istituzioni rispetto alla fedeltà al capo. A ridosso dell'evento, inoltre, sono naturalmente iniziate a circolare teorie cospirative: è stata una messinscena, sono stati gli antifa e Black Lives Matter. Di recente, Tucker Carlson, conduttore di punta di Fox News, ha trasmesso un documentario in tre parti sui fatti del 6 gennaio, dal titolo The patriotic purge ("L'epurazione patriota"). Il documentario sposa in pieno queste teorie, e le incornicia in uno scenario dove i patrioti americani devono per forza di cose armarsi per difendersi, visto che è in atto una guerra («una guerra reale, non metaforica») contro di loro.

Immaginate che sul vostro posto di lavoro irrompano alcune persone per rapirvi o uccidervi, e che alcuni colleghi le abbiano attivamente aiutate, per esempio fornendo informazioni sui sistema di sicurezza, o anche solo incitandole per mesi contro di voi. Immaginate che, dal giorno dopo questo evento traumatico, molte persone inizino non solo a negare l'accaduto, ma addirittura facciano circolare l'idea che sia stata tutta una vostra messinscena; intanto, quei colleghi che hanno cospirato contro di voi continuano a lavorare al vostro fianco, cercando in tutti i modi di mettervi in cattiva luce. Suona folle, eppure parte del sistema politico e mediatico americano rientra in questa allegoria.

Siamo soliti problematizzare il ruolo dei social network nelle democrazie, forse anche perché buona parte del dibattito è condotto dai media tradizionali (e quindi da chi percepisce nelle piattaforme un concorrente). Tuttavia è bene porre una questione, anche solo come domande aperte, circa Fox News e l'impero mediatico di Rupert Murdoch, in grado di influenzare la politica non solo negli Stati Uniti, ma anche in paesi come la Gran Bretagna e l'Australia. Oltre quale punto il paradigma del giornalismo sconfina nella guerra d'informazione, nella propaganda destabilizzante tesa a sabotare una democrazia? Se un sistema mediatico diffonde consapevolmente notizie false su temi come pandemia, cambiamento climatico o insurrezioni armate, e quindi mette a repentaglio la vita dei suoi stessi spettatori, se chi vi lavora non obbedisce al normale sistema di rettifica previsto dalla deontologia, perché si continua a considerare "giornalista" chi agisce così? Che strumenti effettivi esistono perché renda conto del proprio operato?

La debolezza del partito Democratico e l'illusione ottica del "centro". La vittoria di Biden è arrivata anche grazie alla capacità di mediare tra le varie posizioni all'interno del partito, da quelle più vicine alla destra a quella più progressista. Di fronte al pericolo di una rielezione di Trump e a quanto questi avesse alzato l'asticella dello scontro, si è mobilitato inoltre l'attivismo in Stati chiave come la Georgia. È arrivata così una vittoria che, all'inizio della corsa per le primarie, molti osservatori reputavano impossibile. Questo risultato è qualcosa di cui i partiti di sinistra devono far tesoro: se le tattiche fasciste richiedono di spaccare il più possibile la società, le divisioni interne sono parte del problema.

A distanza di mesi dalla vittoria di Biden, l'incantesimo di consenso, mobilitazione e unità interna si è spezzato. Le differenze di visioni, strategie e linguaggi stanno paralizzando la politica del partito (segnaliamo a riguardo l'analisi del New York magazine), mostrando prima di tutto il bisogno di ripensare il dialogo con le classi lavoratrici. Tuttavia inquadrare la questione in una normale dialettica tra la destra e la sinistra di un partito maggioritario sembra quasi consolatorio; in un certo senso riconduce il tutto a una normalità cui siamo abituati (la sinistra divisa al suo interno, litigiosa, e così via). Ma proprio perché siamo in una situazione di eccezionalità occorre abbandonare automatismi interpretativi o schemi consolatori.

Prendiamo ad esempio il piano Build back batter voluto da Biden, e concepito come una sorta di New deal per voltare pagina e ricostruire un'America più forte. Attualmente il pacchetto di norme è impantanato al Senato, dove i democratici hanno una maggioranza risicata e faticano a contrastare l'ostruzionismo dei repubblicani. A mancare è in particolare il voto di un senatore della West Virginia, Joe Manchin, che di recente ha scelto proprio la platea di Fox News per comunicare la propria impossibilità a votare il provvedimento. Manchin ha usato argomentazioni che di solito appartengono ai conservatori, come l'idea che aiuti economici alle famiglie più povere saranno spesi in droga. Non è un segreto, inoltre, che Manchin sia vicino alle grandi compagnie petrolifere, e che osteggi quel pacchetto di provvedimenti perché va contro gli interessi particolari della sua rete di relazioni e influenze. Eppure Manchin è considerato un "moderato". Questo perché il suo posizionamento politico non corrisponde a un centro "ideologico", ma a specifici centri di potere e portatori di interesse. Manchin è moderato perché in linea con un certo status quo - immaginiamo un Sanders che nella stessa situazione tiri fuori questioni di principio, bloccando il provvedimento, come ne parlerebbero i media?

Per capire questa crisi è perciò opportuno distinguere due tipi di moderazione senza sovrapporli: la prassi politica e il "centrismo" astratto. L'arte diplomatica nel raggiungere compromessi rispetto a idee specifiche, da una parte, e dall'altra l'azione cognitiva (diciamo il nostro "cerchiobottismo") con cui si prendono in astratto due posizioni estreme, concettualizzate al di fuori degli effettivi rapporti di forze, sposando poi un punto a metà strada come buonsenso. o ragionevolezza. Solo applicando la seconda operazione Manchin può essere considerato "moderato" o di "centro"; ragionando con il primo concetto di "moderazione", invece, Manchin è un politico radicale che non scende a compromessi, che antepone l'economia alla democrazia, gli interessi personali a quelli pubblici.

Insomma, occorre superare quello che Rebecca Solnit chiama il "bias centrista", l'idea di una "neutralità moderata che sta nel mezzo", che ogni bias derivi dal deviare eccessivamente da questo "centro" privo di agenda specifica, pregiudizi o stereotipi. Il "bias centrista" è plausibile non per il valore delle posizioni in sé, ma perché le si colloca entro relazioni di potere. Fa parte del gioco politico così come lo conosciamo, non è tanto un approccio di metodo ma un modo del ceto intellettuale (giornalisti, opinionisti, scrittori e così via) di stare al gioco e conservare prima di tutto sé stesso; in questo modo però il "centrismo" non fa che inseguire un possibile mantenimento dello status quo, a prescindere dalla natura effettiva dei problemi osservati. Se però un partito porta avanti un'agenda autoritaria, allora continuare a ragionare in automatico per contrapposizione - o per "polarizzazione" - non fa che normalizzare la posizione autoritaria; l'approccio "centrista" rischia di diventare collaborazionismo con l'agenda autoritaria, sua negoziazione con lo status quo attraverso il dibattito pubblico. In conclusione: se emergono gli spettri delle liste di proscrizione, del maccartismo legislativo e delle leggi razziali, qual è la posizione "di centro"? Può consistere nel ragionare sui mezzi con cui contrastare il fenomeno (moderazione come prassi politica), ma non può consistere nel porre questi elementi in una falsa contrapposizione con una cosa "cattiva" o "sbagliata" di sinistra (bias centrista), simulando un gioco a somma zero.

Trump non è l'anomalia: è lo stadio avanzato del modello meritocratico. Se dovessimo consigliare un libro per provare a capire la crisi strutturale di questa fase politica, in particolare a sinistra, questi sarebbe La tirannia del merito di Michael Sandel. Sandel fa notare, tra i vari punti, che le élite politiche americane provengono ormai tutte dalle migliori università, e che quindi non c'è un grande ricambio alla base, nonostante le collocazioni ideologiche. La questione di classe, da questo punto di vista, è persa dalla sinistra nel momento in cui le sue élite sono scelte e mantenute attraverso criteri classisti, e questa contraddizione di fondo è parte del problema, agevola una certa retorica e un certo risentimento anti-establishment. Ma il fatto che la classe dirigente, a prescindere dalla collocazione politica, abbia un certo curriculum è figlio dei nostri tempi. L'idea di cosa "renda migliori" non è neutra, è casomai rimossa nei suoi connotati ideologici. Tra gli uomini che Roosevelt scelse per lanciare il New deal figuravano persone con scarse credenziali accademiche, provenienti da diversi background: il più stretto collaboratore di Roosevelt era un assistente sociale, il procuratore generale degli Stati Uniti era un uomo senza laurea in Legge, la Federal Reserve era gestita da un uomo con istruzione minima. Oggi sarebbe impensabile, quegli uomini sarebbero considerati "incompetenti". Ma se consideriamo virtù solo le competenze tecniche, e nient'altro all'infuori di ciò, allora è solo questione di tempo prima che "l'efficienza" coincida con l'essere abominevoli.

I legislatori fedeli a Trump che stanno provando a demolire il sistema democratico sono persone con ottimi curriculum e credenziali certificate. Non difettano di "competenza". Non provengono da oscure accademie del male, ma dalle migliori università americane, esattamente come gli strateghi e i consiglieri dei politici democratici. Sono tutti espressione del modello meritocratico, dove chi sta in alto è artefice del proprio destino, dove chi vince occupa la posizione che merita proprio in virtù della vittoria. Da questo punto di vista, la crisi della sinistra nel proporre un modello politico alternativo non è degli anni recenti, ma proviene almeno dagli anni '80, dall'aver accettato il modello reaganiano, cercando al limite di rendere il più possibile equa la gara meritocratica: cioè, paradossalmente, nell'averla resa meno efficiente, perché più benevola e umana. Trump è l'espressione più spregiudicata e cinica di questo modello, non una sua antitesi. Se Trump incarna un'antitesi, è quella tra il modello democratico, gli ideali di giustizia sociale e uguaglianza, e l'economia del "winner takes all". Ciò che il partito Repubblicano sta provando a fare da qui al 2024 è, brutalmente, trasferire fino in fondo questa logica monopolista al sistema politico. Sfruttare i cavilli, fare pressioni per leggi che tutelino interessi particolari e personali, minacciare o bullizzare chi non si mette in linea con la "mission aziendale" del partito, distruggere il concetto di sfera pubblica: queste azioni sono l'espressione più pura di un modello dove conta vincere, e dove, una volta che si è vinto, si può dire che è quella stessa vittoria a giustificare tutto ciò che è venuto prima.

Ecco perché, se guardiamo allo scenario americano e ne siamo turbati, non è solo per il senso di impotenza che può colpirci mentre assistiamo a un lento declino. C'è qualcosa di angosciante che si mette in moto tanto più volgiamo lo sguardo, qualcosa di estraneo e al tempo stesso familiare. È la consapevolezza che quella crisi non rappresenta un'eccezionalità, ma è invece esportabile e replicabile altrove.

Immagine in anteprima: Blink O'fanaye, CC BY-NC 2.0, via flickr.com