Come limitare l’aumento delle temperature e continuare a dare energia al pianeta. La sfida titanica della crisi climatica

26 min letturaIl Costa Rica è uno dei paesi con la più bassa impronta di carbonio al mondo: gran parte del suo approvvigionamento energetico proviene da fonti rinnovabili (energia idroelettrica, eolica, solare e geotermica). Dopo decenni di deforestazione, negli ultimi 30 anni ha raddoppiato la copertura di foreste al punto che metà della sua superficie terrestre è popolata da alberi.

Quasi un anno fa ha deciso di fare un ulteriore passo in avanti e ha iniziato a pensare a un ambizioso programma di riforme per liberarsi dei combustibili fossili entro il 2050. Un "green new deal", un grande piano nazionale di decarbonizzazione, come è stato chiamato, per un paese di 5 milioni di abitanti.

Se un piccolo paese riesce a liberarsi per primo dei combustibili fossili e a migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti può essere un segnale e uno stimolo per tutti gli altri Stati, è stato il messaggio che ha voluto lanciare il governo. «Se non ci riusciremo noi entro il 2050, è probabile che nessun altro paese possa farcela. Sarebbe davvero disastroso», ha dichiarato Francisco Alpízar, economista del Centro di ricerca sull'agricoltura tropicale e istruzione superiore a Turrialba e consigliere sul clima per il governo. Come ha detto la principale artefice di questo programma di riforme, Claudia Dobles, urbanista di 38 anni, moglie del presidente del Costa Rica, Carlos Alvarado, «non si tratta solo delle emissioni, riguarda anche la qualità della vita».

Il piano punta a ridurre le emissioni prodotte dai mezzi di trasporti pubblici e privati, dal ciclo dei rifiuti e dall’agricoltura. Per quanto riguarda i trasporti, prevede che entro il 2022 entrino in servizio treni elettrici per merci e per passeggeri, entro il 2035 quasi un terzo degli autobus sia elettrico, ed entro il 2050 siano costruite decine di stazioni di ricarica per pullman e automobili.

Per contenere le emissioni dalle discariche, il piano predispone la costruzione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti e l’avvio di sistemi di riciclaggio e compostaggio, attualmente inesistenti. Saranno ridotti, inoltre, i terreni destinati all’allevamento del bestiame e alla coltivazione di ananas e banane.

Tutti interventi, per certi versi, onerosi da un punto di vista economico, sociale e culturale. Secondo una stima approssimativa e preliminare il piano costerà intorno ai 6,5 miliardi di dollari solo nei primi 11 anni, finanziato dal settore pubblico e da investimenti privati. Tuttavia, come spiegato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in Costa Rica le industrie sono esentate dal pagamento delle tasse e i debiti del governo sono aumentati a tal punto che le agenzie di rating hanno dovuto declassare il paese. Lo scorso anno, una proposta di riforma del sistema fiscale aveva provocato molte manifestazioni e scioperi durati mesi da parte degli insegnanti.

Anche gli investitori privati si sono mostrati scettici. Un gruppo industriale produttore di autobus ha affermato che la transizione verso veicoli elettrici sarà possibile solo grazie a sostegni pubblici o con l’aumento delle tariffe dei biglietti, entrambe iniziative che potrebbero provocare problemi al governo. Al tempo stesso, un minor numero di auto, elettriche e non più a benzina o diesel, significherà minori entrate in un momento in cui il debito pubblico è in crescita: il numero di macchine e moto è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, un’automobile ha in media 17 anni e le tasse associate ai combustibili fossili, incluse le auto, rappresentano oltre il 20% delle entrate pubbliche, secondo i dati forniti dal Ministero dell’ambiente e dell’energia. Dobles ha suggerito tasse più elevate sui veicoli a benzina.

A questo poi vanno aggiunti gli impatti sociali, soprattutto nell’immediato. Molti cittadini, soprattutto i più poveri, che non possono permettersi automobili elettriche e che abitano in aree più periferiche e meno raggiunte dai mezzi pubblici, potrebbero essere costretti a pagare tasse più alte o a rinunciare ad avere mezzi privati di locomozione.

Che fare, dunque? Da un lato, per sostenere economicamente il piano, il governo sta vagliando la possibilità di una riforma globale delle tasse, un’iniziativa politicamente rischiosa. Dall’altro, per ridurre gli impatti sociali degli interventi, soprattutto verso le fasce più povere, Dobles ha immaginato, soprattutto per l’estesa area metropolitana della capitale San José, un rafforzamento del trasporto pubblico, veloce, moderno, sicuro, la dotazione di più marciapiedi e spazi pubblici dove socializzare, in modo tale da disincentivare il ricorso alle automobile.

Il Costa Rica è un esempio concreto dei nodi da districare e degli ostacoli che si devono superare per intervenire sul cambiamento climatico a livello globale. Si tratta di interventi che presuppongono un cambiamento del modo di pensare il nostro stile di vita, la società, l’economia, le nostre abitudini quotidiane. E per questo sono “costose”.

Va ripensato, in altre parole, il nostro modello di sviluppo e anche gli strumenti attraverso i quali misurare il benessere e la qualità della vita delle nostre società.

La questione è ampia e non si riferisce strettamente solo alla quantità di gas serra che emettiamo ma riguarda come continuare a dare energia e alimentare in modo sostenibile un pianeta sempre più popolato e che richiede interventi e soluzioni differenti a seconda delle diverse aree geografiche, pur inserite all’interno di una piattaforma comune.

In un’intervista al Corriere della Sera, l’economista italo-americana Mariana Mazzucato – fondatrice dell’Institute for Innovation and Public Purpose all’University College London e consulente della Commissione europea, oltre che componente del Comitato per le politiche dello sviluppo dell’ONU – aveva parlato di un nuovo piano Apollo per il clima: «Bisogna puntare su obiettivi molto concreti, ma anche capaci di stimolare l’immaginazione, capaci di catalizzare investimenti attraverso molti settori diversi. La corsa allo spazio non è stata solo aeronautica, ma ha comportato anche innovazione nei materiali, nei tessili, nelle telecomunicazioni, nell’alimentazione. Allo stesso modo la sfida del clima non coinvolge soltanto lo sviluppo delle energie rinnovabili, ma tutto il sistema economico, come produciamo, come distribuiamo e come consumiamo. Le politiche settoriali partono sempre da una carenza del mercato, che i governi devono colmare. L’innovazione guidata da una missione, invece, identifica un nuovo mercato, che attraverso una visione ispiratrice si popola di vari attori pubblici, privati e dal mondo della filantropia. La finanza pubblica non dovrebbe essere un modo per colmare una lacuna, ma il punto di partenza verso una nuova traiettoria. Questo contribuirà a sbloccare gli investimenti che sono in attesa di uno scopo».

La questione centrale è: come rendere sostenibile una politica di investimenti pubblici e incentivare gli investimenti privati?

Il mondo ha bisogno di ridurre le emissioni. Perché è così difficile?

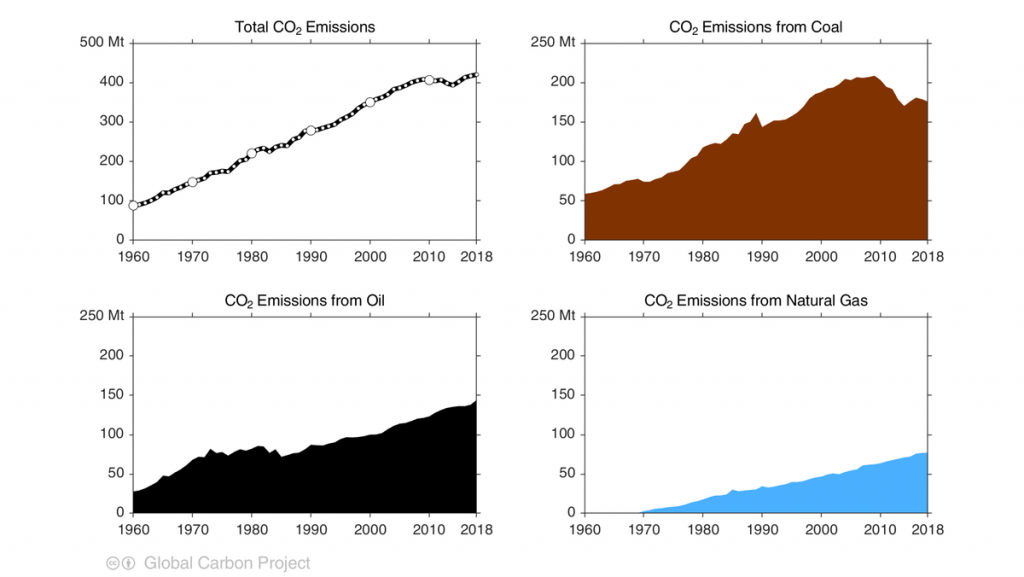

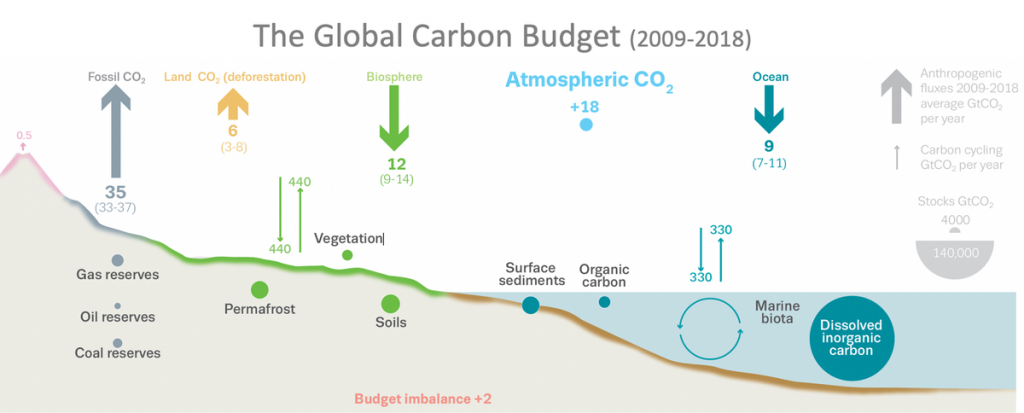

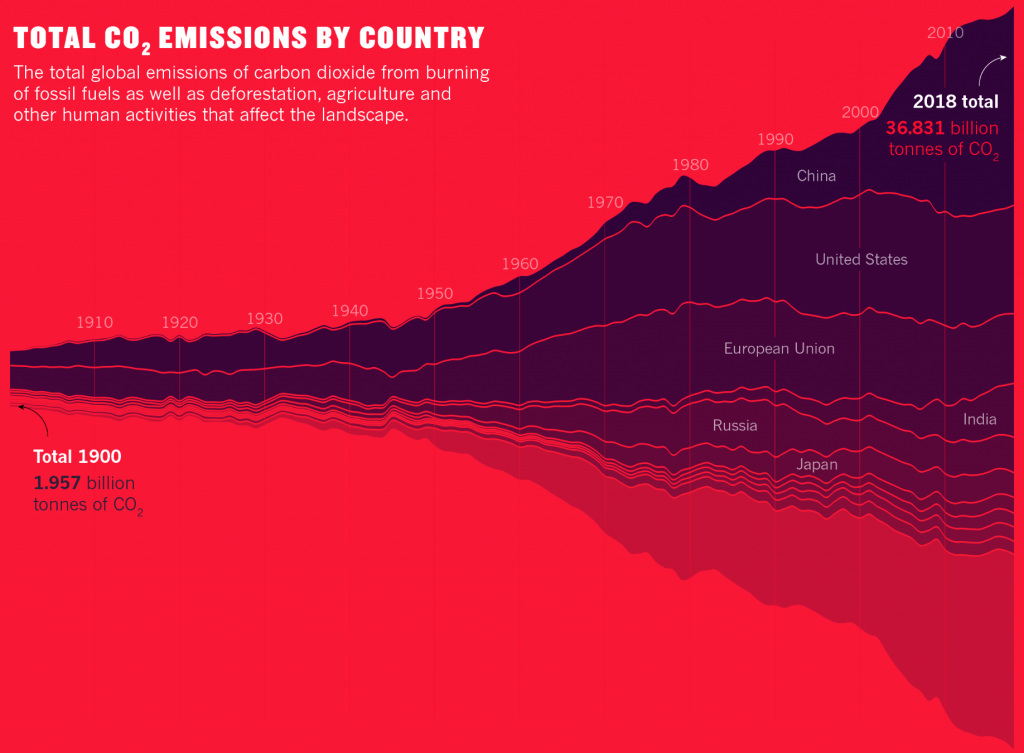

Secondo l’ultimo rapporto del Global Carbon Project, pubblicato lo scorso 4 dicembre, si prevede che le emissioni globali per il 2019 raggiungeranno i 36,8 miliardi di tonnellate di anidride carbonica (CO₂), il 62% in più da quando sono iniziate le conferenze internazionali delle Nazioni Unite sul clima negli anni ‘90 per affrontare e risolvere la questione.

Leggi anche >> Cambiamento climatico: vademecum contro la disinformazione

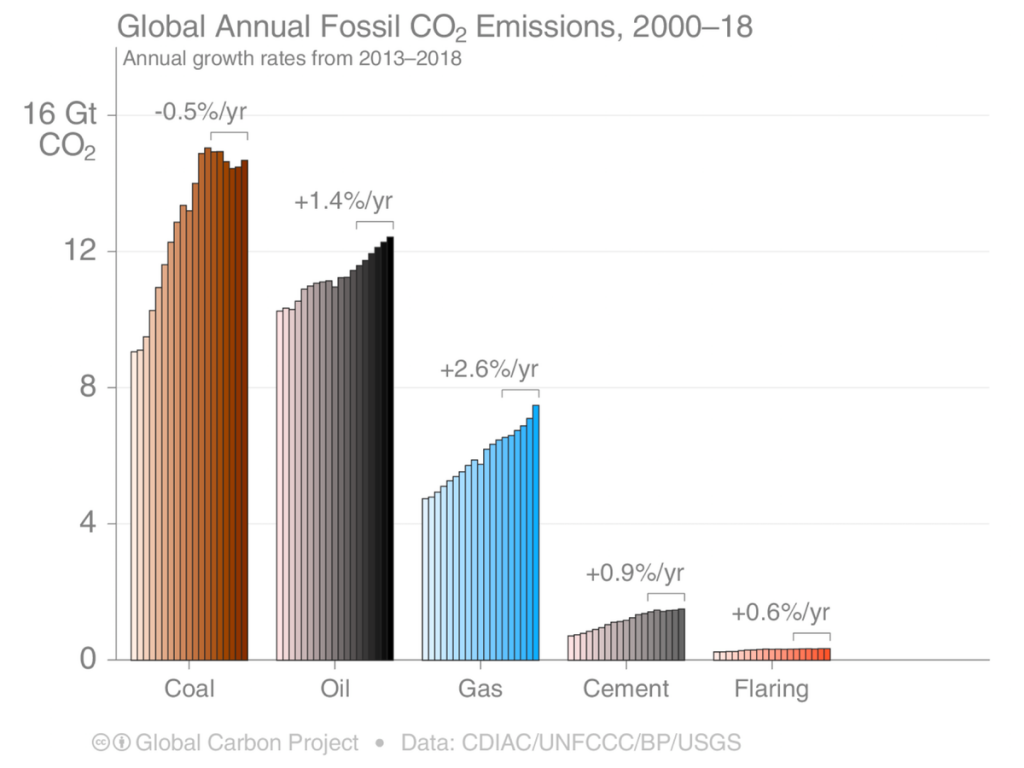

Per quanto in costante aumento, il tasso di crescita delle emissioni globali è inferiore agli ultimi due anni, grazie a un declino delle emissioni provenienti dalla combustione del carbone, in particolare negli Stati Uniti e in Europa, e a una crescita delle energie rinnovabili a livello globale. Tuttavia, il rallentamento dell’incremento delle emissioni è collegato più alla minore crescita economica globale che a politiche che riducono il ricorso a combustibili fossili come testimoniato dal fatto che a fronte della diminuzione delle emissioni da carbone, tendono a salire quelle da petrolio e gas naturale.

Economico, abbondante e il più inquinante dei combustibili fossili, il carbone rimane la principale fonte di energia per generare energia in tutto il mondo. Questo, anche se le fonti rinnovabili come l'energia solare ed eolica, stanno diventando rapidamente più accessibili e il carbone, presto, potrebbe diventare un investimento finanziariamente poco produttivo.

Il gas naturale ha contribuito maggiormente all'aumento di quest'anno delle emissioni globali di CO₂. In particolare si è registrato un aumento del consumo di gas naturale negli Stati Uniti (grazie allo sviluppo di nuovi metodi “non convenzionali” d’estrazione”) e in Giappone, dove sta colmando il vuoto lasciato dall'energia nucleare dopo il disastro di Fukushima. Le emissioni di petrolio sono in gran parte guidate dal settore dei trasporti (via terra, via mare e via aria), in particolare dal trasporto su strada.

In crescita anche le emissioni globali dovute a deforestazione, incendi e altri cambiamenti nell’uso del suolo che, stando alle stime preliminari per il 2019, hanno raggiunto i 6 miliardi di tonnellate di CO₂, circa 0,8 miliardi di tonnellate al di sopra dei livelli del 2018.

Leggi anche >> Amazzonia, Siberia, Africa: un mondo in fiamme

La Cina è il paese con la più alta percentuale di emissioni con il 27% del totale, seguita dagli Stati Uniti che hanno visto un loro incremento rispetto al 2018, ma in generale diminuzione negli ultimi 10 anni a favore del gas naturale, come detto in precedenza. I 28 Stati membri dell’Unione europea producono oltre un quinto delle emissioni di anidride carbonica, ma le loro emissioni annuali collettive sono diminuite di oltre il 20% dal 1990. L'India ha contribuito molto meno al riscaldamento globale (7% delle emissioni) rispetto ad altri grandi paesi, su base pro capite. Nonostante il suo consumo di energia e di carbone stiano crescendo rapidamente, il paese sta anche emergendo come leader nelle energie rinnovabili. Le emissioni continuano a crescere in Russia (ora al 5% del totale). Il paese ha investito poco in energie rinnovabili come il solare e l'eolico e il CAT ha assegnato alla Russia il punteggio più basso.

Lo scorso anno l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dell’ONU aveva pubblicato un rapporto che mostrava gli effetti del riscaldamento globale a seconda che le temperature si innalzino nei prossimi 30 anni di 1,5 o 2 gradi. Mezzo grado di differenza, spiegava il rapporto, possono esporre decine di milioni di persone in tutto il mondo a pericolose ondate di calore, alla siccità o alle inondazioni costiere, potrebbero portare, in un caso, al danneggiamento delle barriere coralline, nell'altro a una loro distruzione. Mezzo grado in più significherebbe una probabilità 10 volte maggiore dello scioglimento dei ghiacciai d'estate e la perdita dell’habitat che consente la vita di orsi polari, balene, foche e uccelli marini.

Inoltre, secondo l’Emission Gap Report pubblicato dall’ONU due settimane fa, gli accordi sulla riduzione delle emissioni raggiunti a Parigi nel 2015 sono già insufficienti per mantenere l’aumento del riscaldamento globale a 1,5 gradi in modo tale da limitare gli impatti dei cambiamenti climatici. «Più rinviamo gli interventi, più sarà fuori portata l’obiettivo di tenere l’incremento delle temperature entro gli 1,5 gradi prima del 2030», ha dichiarato Inger Andersen, direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Per limitare il riscaldamento globale entro i 2 gradi, bisognerebbe tagliare le emissioni di anidride carbonica del 25% fino al 2030, spiega il rapporto.

Oltre agli impatti ambientali, ci sono poi quelli sociali ed economici. “I cambiamenti climatici rappresentano una grave minaccia per la democrazia e i diritti umani e a subirne per primi le conseguenze saranno coloro che vivono in condizioni di povertà”, ha spiegato Philip Alston, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla povertà estrema e i diritti umani, in un rapporto sugli effetti del cambiamento climatico e la povertà pubblicato lo scorso giugno.

My new report on #ClimateChange and poverty is out today. It finds that climate change will have the greatest impact on those living in poverty, but also poses dire threats to democracy and human rights that most actors have barely begun to grapple with: https://t.co/4CDnAl4uHg pic.twitter.com/nNZ13iM4EE

— Philip Alston (@Alston_UNSR) June 25, 2019

"I cambiamenti climatici minacciano di azzerare gli ultimi 50 anni di progressi nello sviluppo, nella salute globale e nella riduzione della povertà anche nello scenario migliore prefigurato dall’IPCC [ndr, aumento delle temperature di 1,5 gradi]", ha aggiunto Alston. "Potrebbero spingere più di 120 milioni di persone in più nella povertà entro il 2030 e avranno un impatto maggiore nei paesi, nelle regioni e nei luoghi in cui vivono e lavorano le persone più vulnerabili".

Leggi anche >> La crisi idrica non sta arrivando. È già qui

I diritti alla vita, al cibo, alle abitazioni e all'acqua ne risentiranno notevolmente. "Rischiamo uno scenario di ‘apartheid climatico’ in cui i benestanti pagano per sfuggire al surriscaldamento, alla fame e ai conflitti mentre il resto del mondo è lasciato a soffrire". Per questo motivo, prosegue Alston, questo periodo di transizione richiederà politiche solide a livello locale per supportare i lavoratori sfollati e garantire posti di lavoro di qualità: "Questa crisi deve essere l’occasione affinché gli Stati rispettino i diritti economici e sociali a lungo ignorati e trascurati, compresi la sicurezza sociale e l'accesso al cibo, all’assistenza sanitaria, all’alloggio e a un lavoro dignitoso".

Inoltre, secondo le stime dell'Organizzazione internazionale del lavoro delle Nazioni Unite (ILO), l’aumento delle temperature potrebbe portare anche alla perdita di 80 milioni di posti di lavoro entro il 2030.

"L'impatto dello stress termico sulla produttività del lavoro è una grave conseguenza del cambiamento climatico, che si aggiunge ad altri impatti negativi come il cambiamento dei modelli di pioggia, l'innalzamento del livello del mare e la perdita di biodiversità", ha spiegato Catherine Saget dell'ILO. L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha calcolato che un incremento delle temperature di 1,5 gradi causerebbe un calo del 2,2% delle ore di lavoro, pari a 80 milioni di posti di lavoro a tempo pieno, pari a un valore per l’economia mondiale di 2.400 miliardi di dollari.

A essere colpiti, nel 60% di tutte le ore di lavoro perse per il riscaldamento globale saranno i lavoratori agricoli e, in particolare, le donne che rappresentano la maggior parte dei 940 milioni di persone impiegate nel settore. Il 19% delle ore saranno perse nell’industria delle costruzioni (in special modo nel sud-est asiatico e nell’Africa occidentale), seguita dai settori dei settori dei trasporti, del turismo e dello sport.

Che fare?

Alla vigilia della Conferenza dell’ONU sul clima di Parigi, nel 2015, il Guardian organizzò una tavola rotonda alla quale parteciparono diversi esperti, ricercatori, imprenditori, soggetti istituzionali e attivisti di ambiente, energia, clima, alimentazione per discutere di cosa fare in concreto per limitare l’aumento delle temperature e continuare a dare energia e ad alimentare il pianeta.

Tutti gli esperti intervenuti concordarono sul fatto che l’unica strada perseguibile era distribuire rapidamente ampie risorse per mitigare la portata dell’aumento delle temperature e adattarci al riscaldamento globale. Tuttavia, la transizione verso un’economia a energia pulita era ritenuta problematica e di difficile attuazione senza un sostegno pubblico per l’alto costo degli investimenti iniziali e per la maggiore economicità di carbone e combustibili fossili.

«Quasi ogni forma di nuova energia pulita avrà bisogno di un investimento iniziale elevato, con costi operativi minimi per la durata dell'investimento - al contrario di quello a cui siamo abituati, che è un investimento iniziale modesto seguito da un costi operativi significativi», aveva spiegato Tom Delay, amministratore delegato di Carbon Trust. E questo spaventava gli investitori, aveva aggiunto Clare Hierons, Chief Operating Officer di ShareAction.

Leggi anche >> Quelli che fanno le battaglie pro scienza e poi negano il cambiamento climatico

Cosa fare, dunque, per decarbonizzare l’economia? Fino a quando non saranno presi in considerazione i costi ambientali dei combustibili fossili, aveva spiegato ancora Delay, il carbone, il petrolio e il gas naturale saranno ritenute fonti energetiche più economiche. Gli esperti proponevano di tenere elevato il prezzo del carbonio, attraverso forme di tassazione e un sistema di quote all’interno di un mercato globale del carbonio. L’esempio preso in considerazione era il mercato Ue delle emissioni di CO2: fissato un limite di emissioni, chi ne deve rilasciare di più acquista le quote da chi ne produce di meno del limite fissato. In questo modo sarebbe stato il mercato stesso a creare un incentivo a produrre un minor numero di emissioni.

Questo approccio, però, è stato molto criticato – segnalava Tim Smedley del Guardian – per la sua instabilità e inefficacia. Quando è partito, nel 2006, furono assegnate troppe quote inondando effettivamente il mercato e creando una sorta di inflazione delle quote che portò a una eccessiva riduzione del costo per tonnellata di carbonio emessa. Si passò dalle 30 euro a tonnellata nel 2006 alle 5 euro per tonnellata nel 2013, incentivando di fatto l’acquisto di quote di emissioni. Secondo Delay, un prezzo del carbonio tale da essere deterrente per un incremento delle emissioni avrebbe dovuto oscillare tra le 19 e le 39 sterline per tonnellata.

Come decarbonizzare l’economia? Le politiche di mitigazione

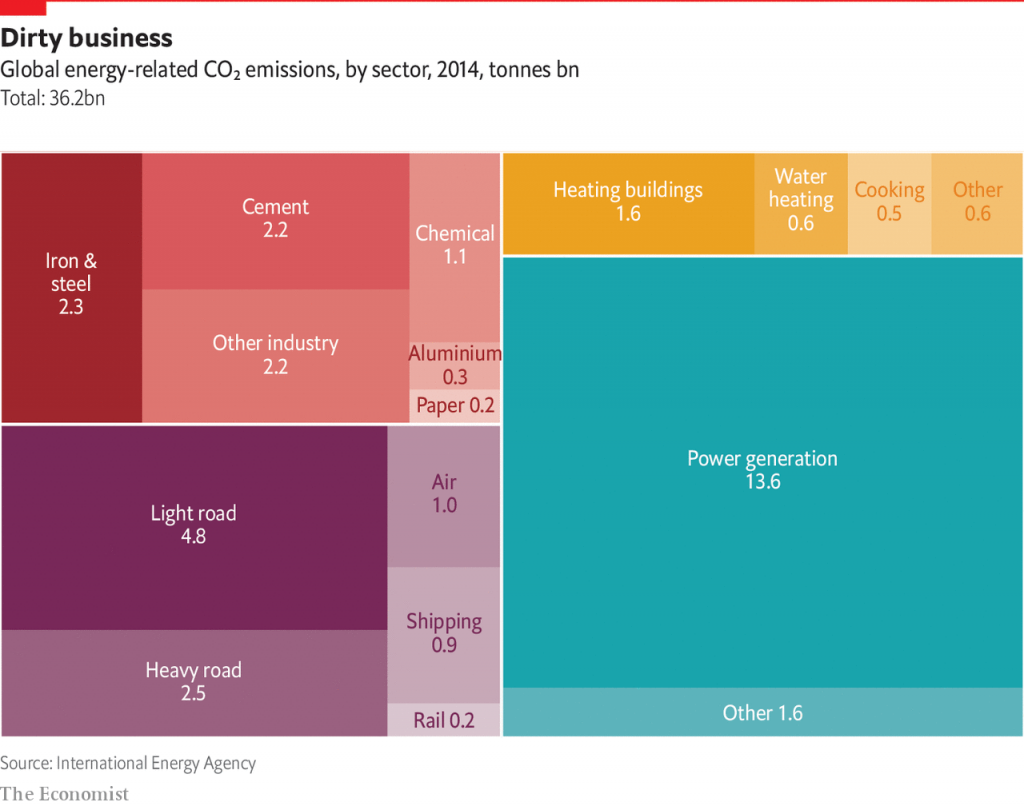

Per mitigare l'impatto del riscaldamento globale e ridurre l'inquinamento atmosferico, il primo passo, dunque, è incentivare la diffusione dell'energia “pulita” (cioè a zero-emissioni). In un contesto che prevede una quadruplicazione dell’energia richiesta nei prossimi 30 anni, occorrerà un enorme aumento delle energie rinnovabili, dell'energia nucleare (molto probabilmente nei paesi in via di sviluppo), l'uso di combustibili fossili con cattura e stoccaggio del carbonio (CCS), scrive l’Economist. E questa sarà la sfida più semplice da affrontare.

Molto più complicato sarà decarbonizzare parti dell'economia in cui è più difficile ricorrere a fonti energetiche non fossili, come i trasporti pesanti, il riscaldamento e l'industria. Nel 2014 (l'ultimo anno per il quale sono disponibili dati), questi settori su cui "è difficile intervenire" hanno prodotto circa 15 miliardi di tonnellate di CO2, pari al 41% del totale, rispetto ai 13,6 miliardi di tonnellate dell'intero settore dell'energia elettrica. I più grandi emettitori industriali sono stati il cemento, l’acciaio e i prodotti chimici.

Secondo le stime dello scorso anno dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), per limitare il riscaldamento globale a meno di 2 gradi entro il 2050 le emissioni totali derivanti dall'uso globale di energia nell'industria avrebbero dovuto essere inferiori del 50-80% rispetto a quelle attuali. Un’impresa titanica se si pensa che nei 200 anni dall'inizio dell'era del carbone al 1970, la combustione di combustibili fossili, la combustione e la produzione di cemento hanno prodotto 420 miliardi di tonnellate di gas serra, principalmente CO2, e tra il 1970 e il 2011, l'importo è triplicato a 1.300 miliardi di tonnellate.

Le industrie dell'acciaio e del cemento producono ciascuna più CO2 di qualsiasi altro paese tranne la Cina e gli Stati Uniti. Per ogni tonnellata di cemento prodotta, quasi tre quarti di una tonnellata di CO2 penetrano nell'atmosfera.

C’è da fare tanto, dunque, e in poco tempo. Secondo gli esperti, nel 2025–2035 ci potrebbero essere i primi camion e i primi sistemi di riscaldamento delle abitazioni alimentati a idrogeno. Negli anni 2030, probabilmente saranno stati sviluppati i primi idrocarburi sintetici per navi e aerei. Negli anni '40, i combustibili fossili con cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) e l'idrogeno potrebbero essere applicati su vasta scala nell'industria. Entro il 2050 potremmo assistere alla rimozione su larga scala del carbonio, grazie anche alla riforestazione massiccia o alla sua cattura diretta nell'aria.

Sempre secondo l’IPCC questa transizione costerebbe ogni anno circa il 2,5% del PIL mondiale, cioè quasi 2.400 miliardi di dollari l’anno. Nel 2017, per fare un confronto, gli investimenti energetici totali sono stati di 1.600 miliardi di dollari, principalmente in carbone, petrolio e gas. Svincolato dai costi ambientali, investire in combustibili fossili è ancora conveniente.

Tuttavia, secondo un nuovo rapporto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), i costi dell'energia rinnovabile non sovvenzionata stanno scendendo, in particolare i costi di installazione e manutenzione, tra i principali ostacoli all'adozione di massa.

Per molti anni, gli enti finanziari hanno percepito le energie rinnovabili come rischiose a causa dei costi elevati, portando a tassi di prestito elevati per i soggetti singoli e le imprese che necessitano di finanziamenti per la sua produzione. Ma, come illustra il rapporto, questa tendenza è in declino dall'inizio degli anni 2000. Il costo medio ponderato in tutto il mondo dell'elettricità derivante da energia solare è diminuito del 26%, quello della bioenergia si è ridotto del 14%, il solare fotovoltaico, geotermico ed eolico offshore sono diminuito del 14%, l'energia idroelettrica del 12%.

Lo scorso settembre, in Germania (paese dove da 7 anni si produce più energia da fonti rinnovabili che da combustibili fossili), il ministro dell’Economia, Peter Altmaier, ha proposto il lancio di “green bonds”, maxi-emissioni di obbligazioni verdi fino a 50 miliardi di euro con cedola al 2%, per poter finanziare progetti che tagliano le emissioni di gas serra in quei settori non inclusi nel mercato europeo delle emissioni (Emissions Trading Scheme).

L’idea è utilizzare una fondazione (agenzia federale) che, una volta raccolti i fondi dai privati tramite sottoscrizione di obbligazioni, li trasforma in prestiti da concedere alle imprese che avviano o finanziano progetti che riducono le emissioni. Le sottoscrizioni dovrebbero andare da un minimo simbolico di 5 euro a un massimo di 10 milioni. Il governo parteciperebbe al capitale della fondazione con un importo di 5 miliardi. Ogni prestito ammonterebbe fino a un massimo di 50 milioni di euro per un totale, come detto, di 50 miliardi.

Il caso tedesco ha suscitato molto clamore mediatico ma non è isolato né il primo. Altri paesi europei hanno fatto ricorso a strumenti simili per svincolare la propria economia e il proprio modello energetico e di sviluppo dal carbonio. Belgio, Francia, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi e Polonia hanno emesso green bond a livello governativo. I proventi raccolti vengono utilizzati in modo diverso dai singoli Stati: si va dagli investimenti pubblici diretti ai sussidi, dai crediti di imposta a spese operative fino alle riduzioni degli obblighi fiscali.

La Francia ha emesso 20 miliardi di green bond dal 2017 a oggi con scadenza 2039 dando priorità per la l’utilizzo delle risorse raccolte all’efficientamento energetico degli edifici, un sistema di mobilità più efficiente, il rafforzamento del trasporto pubblico, lo sviluppo di tecnologie per lo sfruttamento di risorse rinnovabili e la promozione di utilizzi sostenibili della terra.

Il Belgio ha emesso titoli governativi per 7 miliardi circa investendo in politiche di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, salvaguardia della biodiversità e conservazione delle risorse naturali.

I Paesi Bassi hanno emesso 6 miliardi di green bond lo scorso maggio e puntano ad abbattere l’emissione di gas serra attraverso interventi simili alla Francia e a sviluppare politiche di adattamento per difendersi dall’innalzamento del livello del mare, dalle alluvioni e da altri eventi meteorologici estremi.

“O ritardiamo e paghiamo i danni o pianifichiamo e ne traiamo beneficio”: le politiche di adattamento

Oltre a ridurre le emissioni è fondamentale investire urgentemente in politiche di adattamento.

La Commissione globale sull'adattamento (nata lo scorso su spinta dell’ex segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon, guidata da commissari di vari governi, organizzazioni e società internazionali e che vede tra i co-presidenti il fondatore di Microsoft, Bill Gates, e l’amministratrice delegata della Banca Mondiale, Kristalina Georgieva) ha pubblicato a settembre un rapporto secondo il quale un drastico aumento degli investimenti in misure di adattamento (come i sistemi di allarme rapido in caso di fenomeni meteorologici devastanti e la realizzazione di infrastrutture resilienti) non solo eviterebbe enormi sofferenze umane e perdite economiche, ma porterebbe benefici quattro volte superiori ai costi da sostenere per la ricostruzione.

«Per molti anni l'adattamento è stato visto come la Cenerentola del cambiamento climatico, molto indietro rispetto alla mitigazione», ha affermato Christiana Figueres, ex segretaria esecutiva della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e membro della Commissione di adattamento. «Il messaggio di questo rapporto è chiaro: o ritardiamo gli interventi e paghiamo a caro prezzo i danni o pianifichiamo e ne traiamo beneficio tutti".

Il rapporto chiede di investire quasi 2mila miliardi di dollari in infrastrutture, sistemi di allarme rapido, agricoltura più resiliente, risorse idriche e protezione delle mangrovie, sostenendo che porterebbero circa 7mila miliardi di dollari in benefici. Oltre a evitare semplicemente le perdite, questi investimenti possono generare una crescita economica promuovendo l'innovazione e fornendo una maggiore sicurezza. Il salvataggio delle mangrovie, osserva la Commissione, protegge le coste da tempeste ed erosione contribuendo anche a una pesca più produttiva.

Ottocento milioni di dollari spesi nei paesi in via di sviluppo potrebbero prevenire danni da 3 a 16 miliardi di dollari ogni anno, prosegue il rapporto. Anche solo riuscire a dare 24 ore di preavviso alle persone per prepararsi prima di una tempesta consentirebbe di abbattere i costi dei danni del 30%. A tal proposito viene citato l'esempio del Bangladesh, che ha costruito sistemi di allerta precoce e rifugi, rafforzato edifici e investito in corsi di formazione per proteggere i cittadini dai cicloni. Il risultato è stato una drastica riduzione delle morti e delle perdite: mentre due cicloni, uno nel 1970 e un altro nel 1991 hanno provocato rispettivamente 300mila e 138mila morti, una tempesta nel 2007 ha causato poco più di 3mila vittime. Un altro ciclone, quest’anno, ha provocato cinque morti, segno che gli investimenti fatti sono stati efficaci.

Negli Stati Uniti, la città di New York ha rinnovato alcuni codici di zonizzazione, tenendo conto dell’innalzamento del livello del mare e delle condizioni meteorologiche più estreme, e ha avviato un progetto per proteggere aree di Manhattan dalle mareggiate. Gli elettori di Miami hanno approvato un bond da 400 milioni di dollari per finanziare progetti che rendono la città più resistente. Norfolk, in Virginia, particolarmente vulnerabile alle inondazioni, sta cercando di diventare un laboratorio di adattamento grazie a un progetto di ristrutturazione delle coste a cura del Massachusetts Institute of Technology e di una nonprofit locale. In New Jersey è in previsione una spesa di 25 miliardi di dollari per costruire 2700 miglia di muri per contrastare l’innalzamento dei mari. Alcune città africane stanno sperimentando diversi meccanismi di finanziamento a breve, medio e lungo periodo per sostenere politiche di adattamento ai cambiamenti climatici

Ma si tratta di interventi ancora sporadici e molto al di sotto di ciò che è necessario. «Tendiamo a non investire in progetti di adattamento climatico fino a quando non ci troviamo di fronte a disastri irreparabili», spiega Rob Moore, analista politico presso il Consiglio di difesa delle risorse naturali. Ciò avviene nonostante sia ormai opinione consolidata che è molto più economico prevenire un disastro che ricostruire dopo che si è verificato.

Perché si investe poco in adattamento? Secondo il rapporto della Commissione globale sull’adattamento c’è ancora scarsa comprensione dei rischi. In molti casi, i rischi legati al cambiamento climatico non si ha ancora percezione dell’importanza degli interventi a lungo termine privilegiando basse spese nel breve periodo a possibili risparmi futuri.

"La questione della carne". Come rendere sostenibile la nostra produzione alimentare e continuare a nutrire il pianeta?

E poi c’è la “questione della carne”, come l’ha definita sul New York Times Kendra Pierre-Louis, giornalista esperta di cambiamento climatico, che non riguarda solo le emissioni di gas a effetto serra né il suo momento finale, quando il piatto è a tavola, ma l’intero ciclo di produzione degli alimenti. E non si riferisce solo alla carne (e nel caso specifico, esclusivamente alle carni rosse e ai bovini), ma all’equilibrio tra agricoltura, allevamento e i diversi utilizzi dei suoli (cioè per i pascoli, le coltivazioni e quelli lasciati a boschi e foreste).

Leggi anche >> Come la nostra produzione alimentare, non solo la carne, sta distruggendo il pianeta

Agricoltura, allevamento e alimentazione sono legati a doppia mandata con il cambiamento climatico. Se da un lato, quest’ultimo ha un impatto sulla produzione e sulla qualità delle coltivazioni e del foraggio, sulla disponibilità di acqua, sulla crescita degli animali (per l’esposizione al caldo si riducono le dimensioni del corpo, il peso della carcassa e lo spessore del grasso) e sulla produzione di latte (la diminuzione cala a causa dell’aumento combinato di temperature e umidità relativa), sulle malattie (attraverso la nascita di nuovi agenti patogeni e di parassiti che colpiscono soprattutto le specie con habitat e mobilità limitata e con bassi tassi di riproduzione) e la loro riproduzione in seguito alla combinazione di più fattori come l’aumento delle temperature, della concentrazione di anidride carbonica e delle precipitazioni, dall’altro lato, gli allevamenti contribuiscono alle emissioni di gas serra in tutta la loro filiera, attraverso gli usi del suolo, la produzione dei mangimi per l’alimentazione del bestiame, la fase di digestione, l’utilizzo del letame, il mantenimento e trasporto degli animali.

Cosa fare per poter nutrire il pianeta senza alterare i nostri ecosistemi? I ricercatori che hanno studiato negli ultimi decenni il rapporto tra cambiamento climatico e produzione alimentare suggeriscono tre strade: diversificare allevamenti, coltivazioni e usi dei terreni in modo tale da non depauperare la qualità dell'aria, dei suoli e dell'acqua e bilanciare le quantità di gas catturati dalla terra e quelle emesse nell'atmosfera; finanziare ricerche tecnologiche che consentano di ridurre le emissioni prodotte durante le diverse fasi di produzione dei nostri alimenti; coinvolgere produttori e consumatori nella transizione a un'alimentazione a basso impatto sul clima.

Lavoro, disuguaglianze sociali, clima: i Green Deal come piattaforme programmatiche di investimenti

Circa un anno fa è stato presentato negli Stati Uniti il cosiddetto Green New Deal (ne abbiamo parlato approfonditamente qui), un programma massiccio di investimenti in professioni e infrastrutture di energia pulita destinati a trasformare non solo il settore energetico, ma l'intera economia.

«Il Green New Deal non riguarda solo le risorse naturali e i posti di lavoro. Riguarda le nostre risorse più preziose: persone, famiglie, bambini, il nostro futuro. Il suo obiettivo è passare al 100% di energia rinnovabile ed eliminare i gas a effetto serra, garantire che le nostre comunità costiere dispongano delle risorse e degli strumenti per costruire infrastrutture sostenibili in grado di contrastare l'innalzamento del livello del mare, contrastare disastri naturali insostenibili e mitigare gli effetti delle temperature estreme», aveva dichiarato in sede di presentazione Ayanna Pressley, eletta per i Democratici in Massachusetts, una delle sostenitrici del piano proposto in prima persona dai Democratici Ed Markey e Alexandria Ocasio-Cortez.

Il Green New Deal è uno schema di trasformazione della società in cui la politica è solo uno degli attori coinvolti. Tutti, privati e settore pubblico, devono ripensare il proprio modo di stare in società reinventando uno stile di vita e di sviluppo orientato alle domande (finora rimaste inevase) imposte dai cambiamenti climatici, dalla crisi economica e dalle disuguaglianze sociali. Secondo gli ideatori, il piano può affrontare le tre questioni tutte insieme attraverso un piano programmatico che mira alla decarbonizzazione dell’economia, a dare lavoro attraverso investimenti pubblici su larga scala, a garantire equità e giustizia sociale.

«Il Green New Deal è sostanzialmente un enorme aggiornamento di sistema per l'economia», ha commentato Saikat Chakrabarti, capo dello staff di Ocasio-Cortez. «È un po' come per la prima spedizione sulla Luna. Quando JFK disse che gli Usa sarebbero andati sulla Luna, nulla di cui c'era bisogno per andarci esisteva ancora. Ma ci abbiamo provato e ce l'abbiamo fatta». È qualcosa di molto vicino al tipo di pianificazione fatta proprio dagli USA durante il boom economico post-bellico. Da questo punto di vista, spiega la giornalista Kate Aronoff su The Intercept, il Green New Deal potrebbe fare degli Stati Uniti un modello (e un fulcro) di sviluppo mondiale allo stesso modo del piano Marshall durante la ricostruzione economica dopo la Seconda Guerra Mondiale. La questione centrale è identica alle criticità poste dagli interventi di mitigazione e dalle politiche di adattamento: come rendere sostenibile una politica di investimenti pubblici e incentivare gli investimenti privati?

Tuttavia, l’utopia affascinante del “green deal”, di questo piattaforma programmatica che di fatto si pone come architrave di un nuovo modo di concepire la società, l’economia, il welfare, le professioni, si è diffusa rapidamente anche in altri contesti, fino ad arrivare in Europa e anche in Italia, rievocata a volte un po’ arbitrariamente.

The European Green Deal is our new growth strategy. With the #EUGreenDeal we will:

Become climate-neutral by 2050

Cut pollution

Help companies develop clean products and technologies

Ensure a just and inclusive transition#vdLCommission pic.twitter.com/KIeTP8Cope

— European Commission

(@EU_Commission) December 11, 2019

Lo scorso 11 dicembre, la nuova presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha presentato a sua volta lo European Green Deal, una sorta di tabella di marcia per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e promuovere, al tempo stesso, un uso efficiente delle risorse, che punta a fare dell’Unione europea il primo continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050.

Anche von der Leyen ha usato la metafora dell’allunaggio, come fatto dall’economista italo-americana Mariana Mazzucato e dal capo dello staff di Alexandria Ocasio-Cortez, Saikat Chakrabarti: «Questo è il momento dell'uomo europeo sulla luna. Il Green Deal europeo è molto ambizioso, ma sarà anche molto attento nel valutare gli impatti in ogni singolo passo che stiamo intraprendendo».

Attraverso 54 azioni pratiche, l'Ue spera di cambiare il suo modello economico «per il bene di questo pianeta e la vita su di esso». Il Green Deal, ricostruisce Emanuela Barbiroglio su Forbes, copre tutti i settori, dai trasporti all'energia, dall'agricoltura agli edifici e alle industrie come il tessile, l'edilizia, l'elettronica e le plastiche.

«Il nostro obiettivo è riconciliare l'economia, il modo attraverso il quale produciamo e consumiamo con il nostro pianeta e farlo funzionare per i nostri cittadini», ha affermato von der Leyen. «Pertanto, il Green Deal europeo riguarda da un lato la riduzione delle emissioni e dall'altro la creazione di posti di lavoro e la promozione dell'innovazione. Sono convinta che il vecchio modello di crescita, basato sui combustibili fossili e sull'inquinamento, sia obsoleto e fuori dal mondo».

Per raggiungere emissioni zero nei prossimi 30 anni, sarà necessario ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 50-55% da qui a 11 anni, anche se una data limite definitiva sarà fissata dopo una valutazione d'impatto. In quest’ottica rientreranno le direttive sulle energie rinnovabili, sull'efficienza energetica, sullo scambio di quote di emissioni, il regolamento sulla condivisione degli sforzi e la direttiva sull'uso del suolo seguendo un cronoprogramma che si snoderà tra il 2020 e il 2021.

A marzo verrà proposta la prima legge europea sul clima che incardinerà nel diritto comunitario l’obiettivo di azzerare le emissioni entro il 2050. Per ottobre verrà messo a punto il piano per coinvolgere tutti i settori economici nel raggiungimento dell’obiettivo 2030, prima della nuova Conferenza sul clima di Glasgow, in Scozia. Nel 2021 arriveranno le revisioni delle direttive sui trasporti e la proposta di standard più stringenti sull’inquinamento atmosferico dei veicoli.

Il Green Deal europeo, tuttavia, non ha superato il primo voto al Consiglio europeo, dove era necessario ottenere l’unanimità. Il Consiglio ha reso note le conclusioni finali sulla neutralità climatica entro il 2050 facendo notare che “uno stato membro in questa fase non può impegnarsi a realizzare questo obiettivo per quanto lo riguarda, e il Consiglio europeo tornerà su questo nel giugno 2020”. Si tratta della Polonia.

Se ci fosse stata l’unanimità, l’Europa sarebbe diventata il più grande blocco economico che fissava l’obiettivo di arrivare a emissioni zero entro il 2050. Già a giugno Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca si erano opposte. Questa volta la Polonia ha chiesto più tempo per gestire la transizione da un’economia fondata sul carbone a una su fonti “pulite”.

A questi paesi, scrive Fiona Harvey sul Guardian, von der Loyen ha promesso un fondo di 100 miliardi di euro per contribuire a finanziare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e favorire la riconversione energetica di tutta l’industria europea. Questo fondo si avvarrà dei finanziamenti dal programma InvestEu, dei prestiti della Banca europea, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo insieme al cofinanziamento degli Stati membri.

“Tutta questa ambizione verde ha un prezzo”, scrive l’Economist. La Commissione stima che saranno necessari ulteriori investimenti da 175 a 290 miliardi di euro ogni anno per raggiungere i suoi obiettivi di neutralità climatica. Gran parte di questi soldi arriveranno da investitori privati. L’Ue si è già mossa negli scorsi mesi in questa direzione. Il 5 dicembre l'Unione europea ha raggiunto un accordo provvisorio su quali prodotti finanziari considerare "verdi" e, dal prossimo anno, le grandi aziende europee dovranno rendere trasparenti i loro impatti sull'ambiente, comprese le emissioni di carbonio. Tutte queste misure dovrebbero dare dei segnali più chiari ai mercati e favorire il flusso di denaro verso investimenti “verdi”.

Inoltre, la Banca europea per gli investimenti, una banca di sviluppo con circa 550 miliardi di euro a bilancio, sarà probabilmente trasformata in una banca climatica: si è già impegnata a eliminare gradualmente il finanziamento dei combustibili fossili entro il 2021 e, stando a quanto dichiarato dal suo capo, Werner Hoyer, entro il 2025 il 50% dei suoi prestiti dovrà andare a progetti ecologici (oggi è il 28%).

Dal punto di vista commerciale, secondo le proposte della Commissione, l'Ue dovrebbe rifiutare di fare nuovi accordi con paesi che non rispettano i requisiti dell'accordo di Parigi secondo cui i firmatari devono aumentare i livelli di decarbonizzazione ogni cinque anni. Se attuato, questo implicherebbe la sospensione di ogni nuovo accordo con gli Stati Uniti fino a quando sarà presidente Donald Trump, che ha annunciato di ritirare gli USA dall'accordo di Parigi alla fine del 2020. Inoltre, queste misure potrebbero spingere paesi come Cina e India ad attuare politiche che incrementino il taglio delle emissioni di gas a effetto serra entro il prossimo anno, in modo tale da mantenere in piedi la possibilità di nuovi accordi commerciali con l’Ue.

Anche le misure sulle frontiere del carbonio e lo scambio di quote di emissioni potrebbe portare a un livellamento di tutti i mercati di quote di emissioni. Nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Ue, le grandi industrie pagano una tassa di circa 25 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio che emettono. Altre regioni hanno schemi simili con prezzi del carbonio diversi. Un meccanismo di adeguamento delle frontiere potrebbe rendere più stabile il sistema delle quote.

I gruppi ambientalisti hanno accolto con favore gli obiettivi del Green Deal europeo, ma hanno chiesto di portare il taglio delle emissioni entro il 2030 al 65%. Secondo Greenpeace c’è scarso impegno ad abbattere il consumo di carne, pochi riferimenti alla deforestazione e interventi blandi per la mobilità sostenibile.

I negoziati tra gli Stati membri e il Parlamento europeo sulle proposte di finanziamento verde dovrebbero riprendere lunedì. A marzo, quando la Commissione voterà la prima legge europea sul clima, non sarà necessaria l’unanimità, ma quanto accaduto nell’incontro del Consiglio europeo a Bruxelles fa presagire ulteriori conflitti politici in vista, commenta a marzo, sancendo l'obiettivo di arrivare alle emissioni nette zero entro il 2050 nella legislazione.

Quel voto sarà un altro colpo per trasformare in realtà l'obiettivo del 2050. Quel voto ha una soglia più bassa per l'adozione, poiché a differenza della decisione del Consiglio europeo di oggi, la legislazione non richiede una decisione unanime. Ma il risultato a Bruxelles oggi suggerisce un ulteriore conflitto politico in vista, commenta Justine Calma su The Verge.

Immagine in anteprima via pixabay.com