Cosa succede con lo sblocco dei licenziamenti?

14 min letturaAggiornamento 21 marzo 2021: Il 19 marzo il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto “Sostegni”, che ha prorogato il blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021. Secondo quanto annunciato dal Ministero del Lavoro, il blocco varrà fino al 31 ottobre 2021 per tutte le imprese che non possono fruire della cassa integrazione ordinaria.

Il 31 marzo scadrà il blocco dei licenziamenti, una misura eccezionale che nella storia del nostro paese era stata presa solo nell’immediato dopoguerra. Nessuno sa ancora con precisione che cosa succederà il 1° aprile, ma tutti sanno che siamo di fronte a una delle questioni più urgenti da risolvere. «Questa scadenza richiede decisioni e provvedimenti di tutela sociale adeguati e tempestivi», aveva dichiarato il 2 febbraio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima di dare a Mario Draghi l’incarico di formare un nuovo esecutivo.

Da settimane si preannuncia il rischio di avere un’ondata di licenziamenti a partire dall’inizio di aprile, mentre secondo le ultime indiscrezioni il governo sarebbe pronto a prorogare ancora una volta il blocco fino al 30 giugno. Mese più, mese meno, è evidente che il divieto per le imprese di licenziare non potrà durare per sempre.

A un anno dall’introduzione di questo provvedimento, proviamo a trarre un bilancio di quanto avvenuto fino a oggi e a fare un po’ di chiarezza sul futuro. Il blocco dei licenziamenti ha funzionato oppure è stato dannoso? Che cosa potrebbe succedere con il ritiro del divieto? Perché si sente tanto parlare della riforma degli ammortizzatori sociali e dei soldi del Recovery plan? In breve: il blocco ha sì evitato centinaia di migliaia di licenziamenti, grazie anche all’estensione della cassa integrazione, ma secondo i critici avrebbe irrigidito troppo il mercato del lavoro. Al di là di quando sarà sollevato il blocco, è fondamentale per l’attuale governo agire su diversi fronti, in particolare sulle politiche attive del lavoro, dove il nostro paese è in forte ritardo, e sul sostegno a chi ha perso il posto di lavoro.

Ma cerchiamo di rispondere alle varie domande, procedendo con ordine.

Un divieto che dura da quasi un anno

Il blocco dei licenziamenti è in vigore ormai da quasi 12 mesi: ha avuto un percorso articolato, fatto di quattro proroghe e alcune modifiche alle regole.

Il blocco è stato introdotto il 17 marzo 2020, con il decreto “Cura Italia”, che ha fermato in prima battuta i licenziamenti per due mesi. Il decreto “Rilancio”, approvato a maggio e convertito in legge a luglio, ha poi allungato il blocco di altri tre mesi, portando la scadenza al 17 agosto 2020. Successivamente il decreto “Agosto” ha prorogato il blocco di fino a fine dicembre, per le imprese che per 18 settimane avrebbero fatto ricorso a sgravi contributivi e alla cassa integrazione, mentre il decreto “Ristori” ha spostato la data al 31 gennaio 2021, diventata poi l’attuale 31 marzo 2021 con la legge di Bilancio approvata al termine dell’anno scorso.

Quali licenziamenti sono bloccati (e quali no)

Con il blocco non sono stati vietati proprio tutti i licenziamenti. Il decreto “Cura Italia” ha bloccato per tutti i datori di lavoro – al di là del numero dei dipendenti – le recessioni dei contratti per “giustificato motivo oggettivo” o “economico”. Stiamo parlando di tutti quei licenziamenti che avvengono perché, per esempio, un’impresa è in crisi e non ha i soldi per pagare un proprio dipendente oppure perché vuole attuare una riorganizzazione interna. È stato inoltre bloccato l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e sono state sospese le procedure avviate dopo il 23 febbraio 2020.

Sono comunque concessi alcuni licenziamenti, come quelli per motivi disciplinari – per esempio se un lavoratore viene meno a quanto previsto dal suo contratto – o quelli al termine di periodi di prova. C’è stato invece dibattito per quanto riguarda i licenziamenti dei dirigenti. Sembravano essere esclusi dal blocco, ma di recente il Tribunale di Roma ha dato un’interpretazione della norma in base alla quale il divieto varrebbe anche per loro.

L’Italia è (quasi) un’eccezione in Europa

Il blocco dei licenziamenti appare già di per sé un provvedimento davvero eccezionale. È stato introdotto per far fronte alla più grave crisi economica dalla seconda guerra mondiale ed è stato supportato dall’estensione a tutte le imprese della cassa integrazione, di cui hanno beneficiato fino ad oggi oltre 7 milioni di lavoratori in un anno. Nella storia repubblicana solo nell’immediato dopoguerra era stato preso un provvedimento simile, tra il 1945 e il 1947.

Prima di vedere quali sono stati gli effetti del divieto dei licenziamenti, è interessante notare come questa misura sia in un certo senso un’eccezione anche tra i grandi Paesi europei e tra quelli più avanzati. Confrontare i vari provvedimenti messi in campo contro la crisi da tutti gli Stati del mondo non è un compito banale, ma è possibile fare un paragone spannometrico grazie al database dell’International Labour Organization (Ilo), l’agenzia delle Nazioni unite che si occupa del mondo del lavoro.

Sul sito dell’Ilo sono infatti consultabili schede dettagliate per molti Paesi. Nella pagina dedicata all’Italia, si legge che entro la fine di marzo 2021 è in vigore il blocco dei licenziamenti. Una misura simile non è stata invece introdotta in tre grandi Paesi europei paragonabili al nostro, ossia Francia, Germania e Regno Unito, o negli altri Stati membri del G7 come Stati Uniti, Canada e Giappone. Discorso a parte vale per la Spagna, che nella primavera 2020 ha introdotto il divieto dei licenziamenti economici solo per motivi legati all’emergenza coronavirus. Il blocco durerà fino al prossimo 31 maggio, ma come ha spiegato un recente approfondimento del quotidiano spagnolo El País la norma ha creato non pochi grattacapi interpretativi. Mentre in Italia la violazione del blocco dei licenziamenti comporta l’immediato reintegro del lavoratore licenziato, meno chiarezza c’è stata su questo punto in Spagna.

Sempre in Europa esistono poi alcuni Paesi che hanno introdotto forme meno severe di blocco dei licenziamenti, come la Grecia, in cui le imprese in difficoltà hanno ricevuto aiuti dallo Stato con la condizione di non licenziare i propri dipendenti. A livello internazionale ci sono comunque altri Paesi che con diverse sfumature hanno vietato i licenziamenti, come l’Argentina e la Turchia, per citare un paio di esempi.

Quanti licenziamenti si sono evitati grazie al blocco

Veniamo adesso agli effetti che ha avuto il blocco dei licenziamenti. Come abbiamo scritto di recente in un approfondimento sul mondo del lavoro, a fine dicembre 2020 c’erano quasi 450 mila occupati in meno rispetto a dicembre 2019. A prima vista verrebbe dunque da evidenziare che, nonostante il divieto dei licenziamenti, si sono persi quasi mezzo milione di posti di lavoro.

È vero, ma bisogna precisare che qui si sta parlando degli “occupati”, ossia persone che hanno lavorato almeno un’ora nella settimana precedente alla rilevazione Istat: una categoria molto ampia, dunque. Tra l’altro, approfondendo i numeri, si scopre che tra gli occupati dipendenti (ossia quelli che possono subire un licenziamento) c’è stato un aumento dei contratti a tempo indeterminato e un crollo di quelli a tempo determinato. Il primo fenomeno è dovuto in parte al blocco dei licenziamenti, in parte per la componente demografica. Gli occupati sono infatti aumentati solo nella fascia di età over 50 – e crollati nelle fasce più giovani – anche perché i contratti a tempo indeterminato sono più diffusi con l’avanzare delle fasce d’età. La riduzione degli occupati a termine è stata dovuta al fatto che, allo scadere di un contratto a tempo determinato, in molti casi vista la situazione economica non c’è stato un rinnovo o una trasformazione a un contratto indeterminato.

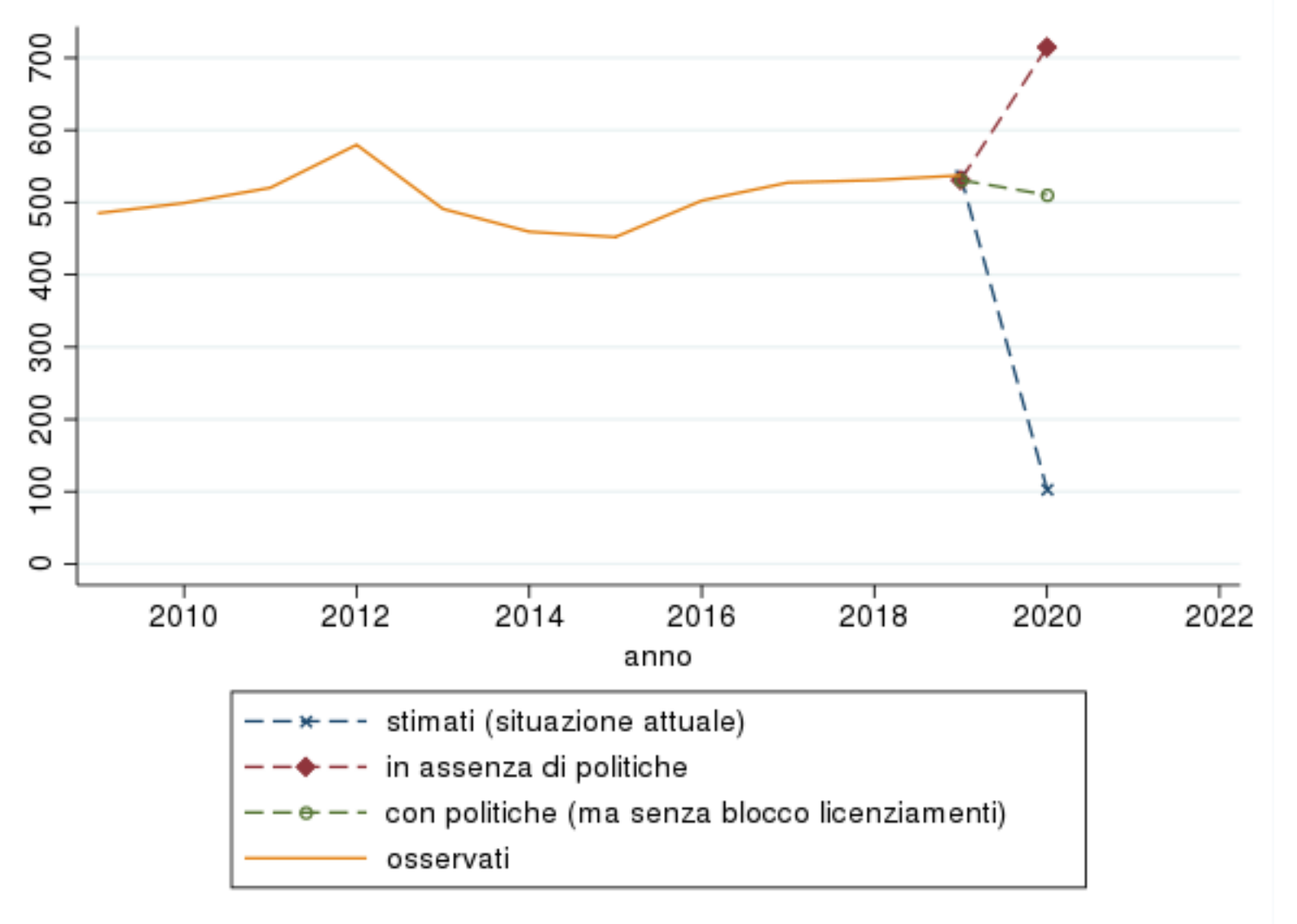

Esistono comunque delle stime sui licenziamenti “evitati” grazie al blocco introdotto con lo scoppio dell’epidemia di coronavirus. A novembre 2020 la Banca d’Italia ha pubblicato una ricerca in cui si cerca di quantificare che cosa sarebbe successo se i licenziamenti fossero rimasti concessi. I risultati sono riassunti nel Grafico 1.

Lo studio spiega che negli ultimi 10 anni in Italia, su un numero complessivo di circa 15 milioni di dipendenti, i licenziamenti annuali nel settore privato si sono aggirati intorno alle 500 mila unità, non superando mai la soglia dei 600 mila, neppure dopo la crisi economica del 2011. In base a una serie di calcoli, la Banca d’Italia ha stimato che in assenza di interventi da parte dello Stato, con l’emergenza coronavirus i licenziamenti sarebbero aumentati di circa il 30 per cento nel 2020, rispetto alle medie degli anni precedenti, andando oltre quota 700 mila. La sola estensione della cassa integrazione – senza il blocco dei licenziamenti – avrebbe potuto mantenere il numero dei licenziamenti su quello degli anni precedenti, evitando a circa 200 mila persone di perdere il lavoro. L’effetto combinato dell’estensione della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti avrebbe invece impedito nel 2020 circa 600 mila licenziamenti rispetto allo scenario senza interventi dello Stato e circa 400 mila rispetto a quello con la sola estensione della cassa integrazione.

Come ha sottolineato sempre la Banca d’Italia a dicembre 2020, il blocco dei licenziamenti (insieme alle altre misure di sostegno messe in campo dal governo) ha permesso di «frenare» l’aumento del tasso di disoccupazione, addirittura calato nel nostro paese tra dicembre 2020 e dicembre 2019. Contemporaneamente però si è assistito a un enorme aumento degli inattivi (+482 mila nel 2020), ossia di quelle persone che non hanno un lavoro e non lo cercano.

Ricapitolando: sebbene sia stato impossibile mantenere tutti i posti di lavoro, il blocco dei licenziamenti è riuscito a evitare almeno un paio di centinaia di migliaia di licenziamenti. Ma secondo alcuni, paradossalmente questo risultato non sarebbe del tutto una buona notizia.

Tutte le critiche al blocco dei licenziamenti

Negli scorsi mesi diversi economisti – e giuristi, come vedremo tra poco – hanno espresso forti perplessità sull’introduzione del blocco dei licenziamenti. Uno dei nomi più noti nello schieramento dei contrari è quello di Tito Boeri, professore di economia all’Università Bocconi ed ex presidente dell’Inps. «Sembra tutto bellissimo, ma, come nel caso della povertà, la realtà è crudele con chi pensa di poter cancellare i mali del mondo con un semplice tratto di penna», ha scritto Boeri su La Repubblica il 4 agosto 2020, commentando la seconda proroga del blocco.

In sintesi, l’obiezione principale dei critici al divieto dei licenziamenti è che quest’ultimi non sono sempre qualcosa di negativo, anzi: permettono alle aziende di rinnovarsi e di assumere nuove persone, mantenendo in costante movimento il mercato del lavoro. Il rischio, secondo i critici, è che con la continua proroga del blocco dei licenziamenti le assunzioni vengono ancor più congelate, in un periodo già estremamente duro per la crisi. Se tutto è fermo, i contratti a tempo determinato non vengono rinnovati o non trasformati in contratti a tempo indeterminato. Questa strategia comporta forti costi per i contribuenti, dato che il blocco dei licenziamenti deve essere accompagnato dall’estensione per tutte le imprese della cassa integrazione, finanziata dallo Stato.

Come abbiamo visto sopra, è vero che il blocco ha permesso di evitare moltissimi licenziamenti, ma un risultato simile forse poteva essere raggiunto anche solo con il ricorso a efficienti strumenti di sostegno per l’occupazione (percorso che sembrano aver seguito Paesi come Francia, Germania e Regno Unito, che però hanno mercati del lavoro e ammortizzatori sociali diversi tra loro e dai nostri). «Il dubbio è che, in presenza di cassa integrazione a costo zero per tutti, il divieto di licenziamento sia stata una misura ridondante ma da cui oggi è politicamente difficilissimo uscire», ha scritto sempre su La Repubblica il 17 febbraio 2021 Andrea Garnero, economista del lavoro presso la Direzione per l’Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali dell’Ocse. «Licenziare costa e comporta sempre qualche rischio. Se c’è la possibilità di trasferire i costi del lavoro allo Stato con la cassa integrazione, le imprese non licenziano. In ogni caso, un margine di aggiustamento lo si è trovato al margine, non rinnovando i contratti temporanei e bloccando le assunzioni».

La stessa Ocse, nel suo Employment Outlook 2020 pubblicato a luglio 2020, aveva segnalato che il divieto dei licenziamenti poteva sì permettere il mantenimento dello stipendio ai dipendenti con un contratto a tempo indeterminato, ma anche bloccare i percorsi di rinnovamento aziendale e la ripresa economica.

Infine, da un punto di vista giuridico c’è chi ha contestato il blocco dei licenziamenti perché violerebbe l’articolo 41 della Costituzione, che stabilisce la libertà d’impresa in Italia. Ma anche qui il dibattito è aperto e complesso, dal momento che altri passaggi della Carta costituzionale sembrano legittimare il blocco, come l’articolo 4, in base al quale «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto».

Che cosa succederà con la fine del blocco

Veniamo ora alla domanda delle domande. Come abbiamo anticipato nell’introduzione, al momento la scadenza del blocco dei licenziamenti è prevista per il prossimo 31 marzo, ma il governo sarebbe pronto a prorogare il provvedimento fino al 30 giugno con l’approvazione del cosiddetto “decreto Sostegni” (che prevederebbe anche un rifinanziamento della cassa integrazione per tutto il 2021).

Al di là di quale sarà il giorno preciso, al momento c’è grandissima incertezza su che cosa potrebbe accadere con l’immediato sblocco dei licenziamenti. «La risposta sincera è che precisamente non lo sa nessuno: non il governo, non i sindacati e nemmeno le imprese», ha sottolineato il 26 febbraio 2021 l’economista Bruno Anastasia su lavoce.info. «Perché molto dipenderà dalla situazione effettiva, sul campo, al momento dello sblocco: se la campagna di vaccinazioni è quantomeno ben avviata, se le restrizioni alla mobilità sono cadute o attenuate, se la congiuntura economica – consumi, investimenti – volge al bello».

Circolano parecchie stime sui posti di lavoro a rischio una volta eliminato il blocco dei licenziamenti. Ad agosto scorso, prima dell’arrivo della seconda ondata, si parlava di circa un milione di persone che potevano perdere la propria occupazione, una volta “sbloccata” la misura introdotta con il “Cura Italia”. Un numero parecchio alto, che viene parzialmente ridimensionato se si guardano le statistiche più aggiornate sulle persone che da molti mesi sono in cassa integrazione e di fatto non sono mai ritornate al lavoro. Secondo i dati contenuti nel rapporto Istat Il mercato del lavoro 2020, su oltre 850 mila persone in cassa integrazione a settembre dello scorso anno, erano quasi 170 mila quelle che dallo scoppio dell’epidemia erano state quasi del tutto assenti dal lavoro (e dunque più a rischio licenziamento, una volta sollevato il divieto).

Un’ipotesi che circola da settimane è quella di un allentamento graduale del blocco dei licenziamenti. In pratica, il divieto potrebbe rimanere in piedi non per tutte le imprese, ma solo per quelle che fanno ricorso alla cassa integrazione. Da un lato, i sindacati – con in testa la Cgil di Maurizio Landini – chiedono che il blocco dei licenziamenti venga prorogato per tutti, in via generalizzata; dall’altro lato Confindustria, soprattutto per voce del suo presidente Carlo Bonomi, ripete da settimane che il blocco dovrebbe rimanere in vigore solo per quelle attività che rimangono chiuse per decreto. «Chiediamo misure per assumere, non per licenziare», ha detto Bonomi l’8 marzo in un’intervista con Il Mattino.

Perché si parla tanto della riforma degli ammortizzatori sociali

Sapremo a breve che cosa deciderà di fare il governo con il prossimo decreto “Sostegni” – la proroga del blocco sembra data per certa – ma un punto generale su cui sembrano andare d’accordo il nuovo esecutivo, sindacati e industriali è la necessità di riformare gli ammortizzatori sociali.

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha annunciato che entro marzo intende presentare, dopo un percorso a tappe e incontri con le parti sociali, una proposta concreta proprio in questo ambito. «Occorre, da un lato, affrontare e risolvere le criticità emerse in questi mesi e, dall’altro, porre le basi per realizzare un sistema di protezione sociale universale», è il messaggio lanciato da Orlando a fine febbraio.

Sono due dunque i temi principali in gioco nelle prossime settimane. Da un lato, c’è la necessità di semplificare le procedure per accedere alla cassa integrazione, visti i ritardi registrati nei mesi scorsi, durante il picco della crisi. In base alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, l’obiettivo prioritario del governo è creare una gestione centralizzata e unica delle domande per la cassa integrazione, sia per l’autorizzazione che per l’erogazione. Tra gli obiettivi della riforma, ci sarebbe anche l’efficientamento della vigilanza – e nello specifico la necessità di prevedere controlli mirati e coordinati – e l’eliminazione della cassa integrazione in deroga, mantenendo solo quella ordinaria e straordinaria.

Dall’altro lato si dibatte sull’ampliamento delle misure di sostegno per i disoccupati, dalla Naspi, ossia l’indennità mensile di disoccupazione, alla Dis-coll. Nella bozza avanzata da Orlando a sindacati e industriali, si fa riferimento a una «prestazione universale di disoccupazione», che riguardi anche gli autonomi con una partita Iva.

Se a livello generale sugli obiettivi di riforma sembra esserci un’intesa comune tra le parti in trattativa, le divergenze potrebbero concretizzarsi sul “come” riformare nei dettagli gli ammortizzatori, con gli industriali che chiedono maggiore libertà di azione e flessibilità per le imprese, dopo mesi di blocco e crisi, e i sindacati che invece cercano di tutelare chi è riuscito a mantenere il proprio posto di lavoro.

Al di là di questo, il rischio che si corre, senza una riforma puntuale e condivisa, è quello di allentare il blocco dei licenziamenti e non riuscire a gestire l’aumento della disoccupazione con strumenti efficaci.

Sulle politiche attive del lavoro siamo in ritardo: l’occasione del Recovery plan

La capacità del nostro “sistema paese” di riuscire a sostenere chi non ha più un lavoro è solo un lato della medaglia. L’altro lato è quello di aiutare chi ha perso la propria occupazione di trovarne un’altra nel breve futuro. E qui entra in campo il tema delle politiche attive del lavoro, che come abbiamo scritto di recente hanno mostrato tutti i loro limiti per quanto riguarda il legame con il reddito di cittadinanza (legame criticato di recente anche dalla sociologa Chiara Saraceno, che fa parte del Comitato tecnico scientifico per la valutazione del reddito di cittadinanza).

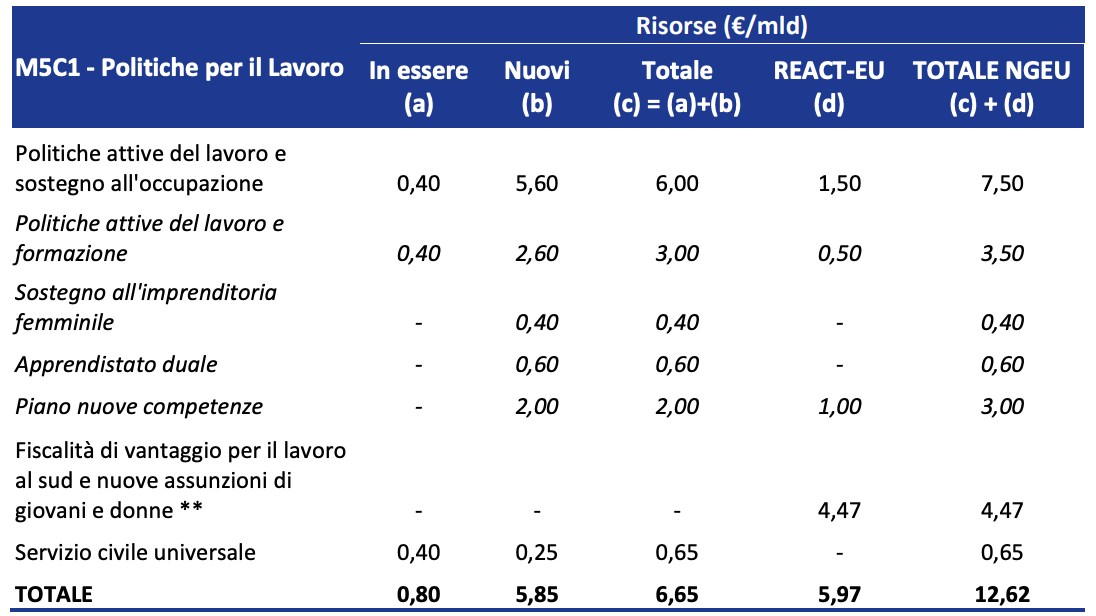

Nella proposta di Recovery plan presentata dallo scorso governo e ora all’esame del Parlamento, ci sono oltre 12,6 miliardi di euro dedicati alle “Politiche per il lavoro”, quasi la metà delle risorse della missione “Inclusione e Coesione” (ricordiamo che dal Next Generation Ue il nostro paese si aspetta di ricevere oltre 200 miliardi entro il 2026). Nello specifico, alle politiche attive per il lavoro e al sostegno dell’occupazione sono riservati circa 7,5 miliardi di euro, mentre quasi 4,5 miliardi sono destinati alle agevolazioni fiscali per le assunzioni al Sud e di giovani e donne (Tabella 1).

«L’obiettivo strategico di questa componente – si legge nella proposta di Pnrr – è aumentare il tasso di occupazione facilitando le transizioni lavorative dotando le persone di formazione adeguata; ridurre il mismatch di competenze (e quindi affrontare il problema dei Neet); aumentare quantità e qualità dei programmi di formazione continua degli occupati e dei disoccupati».

Come ha sottolineato a febbraio la Corte dei Conti in un’audizione in Parlamento sul Recovery plan, l’Italia registra però «notevoli ritardi» rispetto a molti altri Paesi sulle politiche attive per il lavoro. Secondo i dati Ocse più aggiornati, infatti, nel 2018 il nostro paese ha investito nelle politiche attive una cifra pari a poco più dello 0,4 per cento del Pil, contro il quasi 0,7 per cento della Germania e l’oltre 0,7 per cento di Francia e Spagna. Oltre a questo, un problema dell’Italia – se confrontata con altri Paesi simili – è che spende meno in politiche attive in rapporto a quelle passive, ossia di sostegno al reddito di chi ha perso il lavoro.

Secondo la Corte dei Conti, le risorse europee destinate dal Pnrr a questo settore sono di «dimensioni significative», ma al di là dei valori assoluti è necessaria una serie di riforme per far sì che i soldi non vadano sprecati e riescano ad attutire l’impatto di un mondo del lavoro dove i licenziamenti saranno di nuovo ammessi.

Tra i vari impegni contenuti nel piano, si vorrebbero riformare i centri per l’impiego, con l’istituzione del programma nazionale “Garanzia occupabilità dei lavoratori”, e riorganizzare la formazione dei lavoratori occupati e disoccupati. Risorse sono destinate anche ad altre voci, come l’apprendistato duale (600 milioni), il sostegno all’imprenditoria femminile (400 milioni) e il servizio civile universale (oltre 600 milioni).

Come abbiamo anticipato, il Pnrr è ora all’esame del Parlamento, dove nelle varie audizioni con le parti sociali o le istituzioni non sono mancate le segnalazioni di criticità su quanto contenuto nel Recovery plan per le politiche attive del lavoro. «Non bastano gli interventi di politiche attive del lavoro, peraltro da verificare», ha per esempio sottolineato il Forum disuguaglianze diversità in un’audizione di inizio febbraio. «Serve che in ogni misura siano previste adeguate condizionalità sociali, per evitare che le risorse pubbliche siano usate per gare al ribasso fra le imprese a danno dei lavoratori, specie di quelli più vulnerabili». C’è chi poi ha individuato dei rischi a causa dell’attuale divisione delle competenze tra il governo centrale e le amministrazioni regionali. «L’efficacia degli interventi previsti per le politiche attive del lavoro dipenderà dalla possibilità di superare gli ostacoli posti dalla suddivisione delle competenze tra Stato e Regioni», ha evidenziato la Banca d’Italia, interpellata in Parlamento qualche settimana fa.

Vedremo nelle prossime settimane quanto e in che modo il Recovery plan sarà modificato dall’attuale governo, quando ormai mancano meno di due mesi alla scadenza per la consegna ufficiale del piano alla Commissione Ue, prevista per il 30 aprile, anche se c’è un margine di flessibilità.

Foto anteprima Michal Jarmoluk via Pixabay