Il Codice europeo rafforzato contro la disinformazione online

16 min letturaStrategia

Il 16 giugno la Commissione europea ha pubblicato il Codice rafforzato contro la disinformazione, per una nuova strategia che in realtà è la prosecuzione di precedenti impegni:

- European Commission Guidance on Strengthening the Code of Practice on Disinformation;

- European Commission’s Communication on the European Democracy Action Plan;

- Communication Tackling online disinformation: a European approach;

- Council Conclusions del giugno 2018.

Con questo nuovo Codice si rafforza la strategia dell’Unione Europea contro la disinformazione, la propaganda esterna e in genere le forme di influenza sull’ecosistema informativo digitale. Questo perché, sia chiaro, il tutto riguarda solo ed esclusivamente l’ambiente digitale, nulla si dice, né ci si preoccupa, della disinformazione sui giornali e le televisioni (laddove è la televisione che, quale media unidirezionale, favorisce il recepimento acritico delle informazioni).

La Commissione Europea si è mossa per favorire l’impegno di quanti più firmatari possibile (piattaforme social, società pubblicitarie, fact-checker e associazioni per i diritti civili), in relazione a questo Codice, che di fatto si pone come un impegno volontario delle aziende private. L’intento è quello di garantire un’applicazione completa e coerente tra le parti interessate e i paesi dell’Unione, al fine di:

- garantire l’integrità dei servizi;

- demonetizzare e contrastare la disinformazione e la propaganda di soggetti esteri;

- rafforzare la tutela degli utenti e fornire loro maggiori “poteri” in merito;

- alimentare la trasparenza consentendo ai ricercatori (e terze parti) di accedere ai dati delle piattaforme.

In questo quadro i soggetti firmatari dovranno stilare delle linee guida, delle prassi, e sviluppare un Centro per la trasparenza. Il Codice pone un accento particolare sulla trasparenza che si dovrà avere in più direzioni:

- trasparenza sulle politiche adottate dalle aziende;

- trasparenza sugli strumenti utilizzati per contrastare la disinformazione;

- trasparenza sulle metriche relative ai contenuti e annunci pubblicitari;

- trasparenza sulle decisioni prese (demonetizzazione, rimozione...).

Il Codice, quindi, non è opera della Commissione, non è approvato dalla Commissione, che si è limitata a redigere una guida nella quale ha indicato le sue aspettative in materia. È stilato dai firmatari e ai firmatari spetta decidere quali impegni sottoscrivere ed è loro responsabilità garantire l'efficacia dell'attuazione dei loro impegni. Questo vuol dire che i firmatari possono anche decidere di non sottoscrivere alcuni degli impegni previsti dal Codice.

Gli impegni del Codice

Gli impegni previsti dal Codice sono molti, anche se è possibile suddividerli in:

- impegni relativi alla pubblicità;

- impegni relativi ai contenuti politici;

- impegni relativi alla trasparenza;

- impegni relativi al rafforzamento delle scelte degli utenti.

Per quanto riguarda il “posizionamento della pubblicità” (ad placement), si demanda alle grandi piattaforme online di tracciare l’intera vita degli annunci, cosa che tra l’altro le grandi aziende già fanno. In sostanza dovrebbero identificare chi sono gli inserzionisti, e chi sono i soggetti ai quali vengono inviati gli annunci. Inoltre dovrebbero utilizzare strumenti atti a verificare la presenza di disinformazione o propaganda esterna, al fine di eventualmente agire in modo da demonetizzare (defund, sulla falsariga di quanto viene attuato negli Usa) annunci che siano “dannosi” per gli utenti.

Il contrasto alla disinformazione non riguarderà solo gli annunci pubblicitari, ma si estenderà anche ai contenuti e fino alla verifica degli account. Quindi con riferimento a:

- creazione e uso di account falsi, acquisizioni di account e amplificazione guidata da bot;

- furto d'identità (che tra l’altro è un reato in Italia e in molti paesi europei);

- deep fake dannosi;

- messaggi a pagamento non trasparenti o promozioni da parte di influencer;

- creazione e uso di account che partecipano a comportamenti non autentici coordinati;

- comportamento dell'utente volto ad amplificare artificialmente la portata della disinformazione.

In particolare si prevede che i contenuti a pagamento dovranno essere etichettati come tali, e quindi essere riconoscibili da parte degli utenti. Questo in considerazione del fatto che molti contenuti sono pubblicati come se fossero articoli o notizie, quando in realtà non lo sono.

Particolare attenzione è rivolta alla trasparenza, intesa anche come strumento di responsabilizzazione delle piattaforme. Le piattaforme dovranno rendere pubbliche le loro politiche in merito alla disinformazione, cioè cosa fanno e come lo fanno, e dovranno pubblicare anche i tassi di “blocco” o demonetizzazione dei contenuti. Inoltre dovranno mettere a disposizione tutti i dati in modo che ricercatori terzi possano analizzare e verificare (tramite apposite API) l’efficacia delle politiche attuate. Le piattaforme dovranno anche esplicitare i criteri di raccomandazione dei loro sistemi algoritmici di raccomandazione.

Infine, le piattaforme dovranno fornire agli utenti strumenti per la verifica delle notizie, ad esempio tramite il flagging delle stesse. E dovranno anche implementare funzionalità o iniziative che consentano agli utenti di pensare in modo critico alle informazioni che ricevono e li aiutino a determinare se sono accurate (è un impegno generico, più paternalistico che altro).

Il contrasto alla disinformazione

Secondo la Commissione europea (e non solo), le società democratiche dipendono dal dibattito pubblico. È il dibattito che consente ai cittadini di sviluppare le loro opinioni, e solo se correttamente informati questi possono esercitare la sovranità popolare (come disse la Cassazione nel 2010), ad esempio col voto. Quindi è essenziale che i cittadini possano essere correttamente informati. La Commissione evidenzia che i social media possono essere utilizzati anche per diffondere disinformazione, e quindi occorrono dei correttivi, per evitare che i cittadini siano manipolati nel momento in cui si informano online.

Qui occorre ribadire che parte della disinformazione viene da altri media, ad esempio giornali e televisioni, in particolare la televisione rimane, almeno per le generazioni più in avanti negli anni, uno dei principali strumenti di informazione e di formazione del consenso. Ma la Commissione, e le istituzioni europee si concentrano esclusivamente sull’ecosistema digitale (e in particolare i social media).

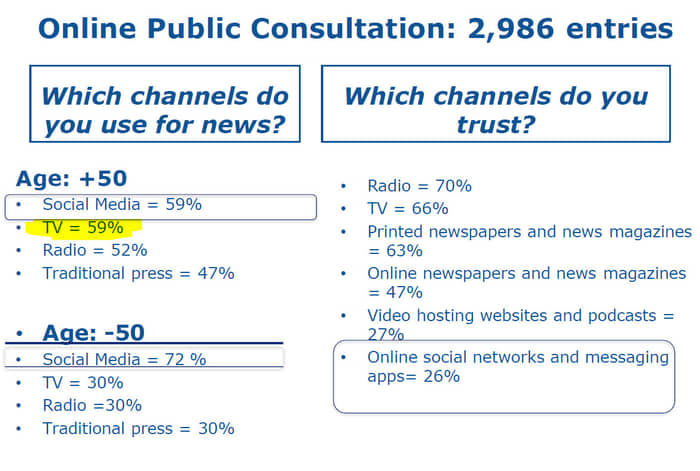

È degno di nota che dalla Comunicazione del 2019 risulta che i cittadini avrebbero scarsa fiducia nei social media per trovare notizie, mentre invece si fidano della televisione. A parte il fatto che il sondaggio viene da meno di 3mila persone, comunque l’impressione è che la Commissione si muova non tanto in base a evidenze concrete, ma in risposta all’opinione del pubblico.

Forme di disinformazione

Pur non essendo lo scopo di questo articolo, conviene fare una distinzione di base tra le principali forme di disinformazione, per capire quali soluzioni possono avere degli effetti utili.

Leggi anche >> Facile dire fake news. Guida alla disinformazione

Disinformazione non intenzionale (misinformation)

Si tratta sostanzialmente del recepimento acritico di informazione veicolate dai media, senza particolari approfondimenti. Da parte sua il media, il giornale, la televisione, può essere indotto a pubblicare notizie non vere o solo parzialmente vere semplicemente per errore, per l’assenza di tempo per approfondire e verificare le fonti.

In questo caso la soluzione può consistere in sistemi di fact-checking e media literacy (educazione ai media). La verifica delle notizie può portare alla modifica della stessa e quindi l’utente, non avendo particolare interesse a veicolare una notizia piuttosto che un altra, può modificare la propria opinione sul fatto.

Disinformazione intenzionale (disinformation o malinformation)

In vari casi la produzione di notizie false e la loro diffusione e condivisione dipende da un interesse specifico dell'agente, sia come produttore che come condivisore. Ciò può dipendere da una serie di motivi, ad esempio economici, perché pubblicando notizie scandalistiche si riesce a farle condividere più facilmente, e questo può portare ad un maggior profitto pubblicitario (un rapporto di NewsGuard sostiene che il mercato degli editori di disinformazione è cresciuto fino a 2,6 miliardi l’anno).

L’utente può condividere tali notizie anche se è perfettamente a conoscenza che essa siano false, o comunque anche essendo a conoscenza degli argomenti contrastanti, perché ad esempio ha interesse ad accreditarsi come parte di un gruppo (sociale, politico, ecc....).

In questi casi il fact-checking non ha particolare utilità, e nemmeno la media literacy, ma la demonetizzazione può ottenere dei risultati, anche se limitati (la condivisione di disinformazione politica non viene intaccata in questo modo).

Propaganda esterna

La propaganda, ovvero la disinformazione proveniente da agenti esterni, quali ad esempio altri Stati, ha in genere lo scopo di destabilizzare uno Stato al fine di indebolirlo e porlo alla mercé dell’agente. Proprio in questi mesi osserviamo in tempo reale la disinformazione russa che impatta, certe volte anche con successo, sull’ambiente mediatico europeo al fine di alimentare il consenso per la prospettiva russa nell’invasione dell’Ucraina. È in tale ambito che possiamo notare come la propaganda russa si è esplicata molto all’interno dell’ambito televisivo, e non solo nell’ambiente digitale.

Leggi anche >> L’Ucraina, la disinformazione e la guerra parallela

Considerando che tale forma di disinformazione è palesemente ostile, e mira proprio a modificare i valori dei target di riferimento, è piuttosto facile da contrastare con fact-checking e media literacy. Il problema si pone, però, soprattutto nel caso in cui alcuni media (es. giornali o televisioni) sposino (per motivi ideologici o economici) le tesi dell’agente e diffondano in maniera acritica i suoi punti di vista. Tali tesi, infatti, nello Stato target, vengono viste e recepite come fossero proprio del media (es. canale Tv) che le fa proprie e le diffonde (spesso utilizzando degli “esperti” di comodo per “vestire” l’opinione e darle credibilità), rendendo decisamente più difficile il contrasto. In tali casi l’approccio dovrebbe essere sistemico e non ha molto senso che sia limitato all’ambiente digitale.

Propaganda interna

Una disinformazione di Stato è la forma più pericolosa realizzabile. È tipica degli Stati autoritari (come la Russia) e si esplica tramite un controllo sui media interni, fino a chiudere i media indipendenti, e talvolta anche con un controllo sull’ecosistema digitale (molto dipende dalla tecnologia che lo Stato ha a disposizione). In Cina, ad esempio, i servizi digitali stranieri in genere non sono ammessi o sono limitati (es. Facebook, Twitter), e sono sostituiti da servizi controllati dallo Stato (WeChat), in modo da poter controllare tutte le notizie.

Una propaganda di questo tipo, totalizzante, è in grado di modificare il modo di pensare dei cittadini e quindi spingerli a fare cose che normalmente non farebbero, è in grado di strutturare una realtà epistemologica diversa. Così come in Russia ha consentito in decenni di preparare i cittadini all’invasione dell’Ucraina convincendoli della necessità di una guerra e dello sterminio del popolo ucraino, allo stesso modo Trump ha potuto creare una realtà alternativa (la convention del partito repubblicano del Texas ha approvato una risoluzione nella quale "respinge i risultati certificati delle elezioni presidenziali del 2020" e considera Joe Biden "non legittimamente eletto dal popolo degli Stati Uniti") fatta di menzogne e teorie del complotto sempre più assurde.

Leggi anche >> Dalla nascita dei diritti umani alla propaganda in tempo di guerra

Cultura partecipativa

Ragionare di disinformazione quindi è complesso, non è un fenomeno unico ma riunisce sotto lo stesso ombrello diverse situazioni, laddove queste non sono risolvibili (semmai lo siano) con gli stessi strumenti.

Un fenomeno del tutto particolare, e poco compreso, riguarda la disinformazione intenzionale. Il consenso pubblico e giornalistico su tali fenomeni di disinformazione, e teorie cospirative (terra piatta; no-vax; QAnon) vede generalmente questi cittadini come creduloni immuni ai fatti e alla ragione. Studi e ricerche scientifiche (es. Alice Marwick & William Clyde Partin, Constructing Alternative Facts: Populist Expertise and the QAnon Conspiracy), invece, hanno dimostrato chiaramente che i “teorici della cospirazione” in realtà si considerano liberi pensatori critici e in tal senso fanno i loro approfondimenti. Le loro teorie, per quanto possano sembrare stravaganti, sono fondate su ricerche approfondite e costantemente sotto scrutinio da parte dei nuovi adepti. E in particolare si organizzano in gruppi socializzati e reti interconnesse per creare nuova conoscenza e comprensione. Tale processo ovviamente è favorito dalle capacità di interconnessione fornite dall’ecosistema digitale.

Ciò che caratterizza questi gruppi è, invece, lo scetticismo nei confronti delle tradizionali istituzioni di creazione della conoscenza, come il mondo accademico e il giornalismo. In particolare, invece, si basano su fonti alternative e soprattutto sulla conoscenza diretta, l’esperienza personale, fino a sconfinare nel misticismo. Le comunità cospirative, quindi, non si distinguono dal resto dei cittadini per assenza di approfondimento (che invece imputano agli altri – i normies – che si limitano a recepire acriticamente quello che passa in televisione), anzi, le teorie del complotto richiedono un’interpretazione ed un’investigazione continua sui risultati raggiunti. Il cospirazionista indaga la storia e la politica alla ricerca dei segni che consentono un'interpretazione del significato degli eventi, interpretazione che, ovviamente, va ben oltre il significato “banale” che i normali cittadini attribuiscono agli eventi, limitandosi, appunto, a “credere” alle notizie in televisione.

Come sostengono Lave e Wenger (Lave, J., & Wenger, E. (1991), Situated learning: Legitimate peripheral participation) l'apprendimento non è la ricezione di conoscenza o informazione fattuale, bensì un processo di partecipazione sociale, che inizialmente è periferica, ma cresce gradualmente in impegno e complessità. In sostanza ciò che cambia dipende dalla comunità all’interno della quale l’apprendimento matura. Come evidenzia la sociologa Francesca Tripodi (Searching for alternative facts, Analyzing Scriptural Inference in Conservative News Practices), parte dei conservatori americani apprendono utilizzando le tecniche dello studio della Bibbia, applicandole ai media informativi (a questo proposito i delegati alla convention repubblicana del Texas intendono riportare la Bibbia nelle scuole e nel governo).

Leggi anche >> I motori di ricerca sono neutrali o ci manipolano?

Questa pratica, che Tripodi definisce interferenza scritturale, implica l’esame delle fonti primarie riga per riga (ad esempio i tweet di Trump), per scompattarne il significato. Le comunità di QAnon, ad esempio, si impegnano combinando l’interferenza scritturale con elementi di interpretazione collettiva caratteristici della cultura partecipativa.

Ed è in questo senso che entra in gioco particolarmente l’ambiente digitale. Internet ha facilitato la partecipazione attiva ai media, piuttosto che il consumo passivo attraverso giornali e televisione, laddove la cultura partecipativa (a differenza della cultura consumistica dei media) determina basse barriere all’impegno civico e un forte sostegno alla creazione e condivisione di proprie creazioni (user content). I membri della cultura partecipativa (quindi parte degli utenti dell’ecosistema digitale) credono di essere importanti e che i loro contributi siano importanti, e sentono una connessione sociale tra loro (Jenkins, H., et al. (2006), Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century). I fandom sono una delle prime creazioni della cultura partecipativa, uno spazio semi-strutturato nel quale vengono proposte, dibattute e negoziate interpretazioni e valutazioni contrastanti di testi comuni (possono essere libri, spesso film o fumetti). Si tratta di forme culturali che pur non avendo l’approvazione di accademici, riescono a produrre elaborazioni di alto livello, anche equivalenti a quelle accademiche.

La cultura partecipativa ha anche consentito di creare un nuovo modello di impatto dei media sull'audience, laddove il grado di attività (partecipazione) dipende da una serie di fattori, in primis dal media stesso. Henry Jenkins ha messo in evidenza che tale modifica è dovuta principalmente all’evoluzione della tecnologia (Quentin Tarantino’s Star Wars?: Digital Cinema, Media Convergence, and Participatory Culture) che ha permesso al cittadino medio di poter partecipare. Si tratta di un nuovo “consumismo” che si afferma proprio nell’ambiente digitale. Gli studiosi sono passati gradualmente al modello dell’audience attiva (Mass communication popular taste and organized social action) che supera l’idea che il pubblico sia una massa indifferenziata, e incorpora analisi delle relazioni tra l’individuo, il contesto sociale e le ideologie espresse tramite i media, per comprendere l’impatto del messaggio veicolato. Il pubblico viene influenzato dai media e dai messaggi veicolati, recuperando un “significato” dal media, ma non qualsiasi significato. Ad esempio, online spesso una persona condivide fake news non per la notizia in sé ma per dimostrare la propria appartenenza ad un "gruppo", la propria identità. Insomma, per dire "io odio/amo quel politico", la notizia in sé è irrilevante. Secondo l’active audience theory il pubblico non si limita a ricevere passivamente i messaggi, ma li decodifica e interpreta sulla base della propria ideologia e posizione sociale. Di conseguenza due persone diverse decodificano il messaggio in modo diverso, per cui l’impatto su di loro è differente (The rhetorical limits of polysemy).

Ovviamente la cultura partecipativa, la cultura dal basso, non è di per sé qualcosa di positivo. Lo studioso di giornalismo Thorsten Quandt (Dark Participation) nel 2018 sostenne che il “citizen journalism”, il progetto di giornalismo partecipativo, si basava sull’assunto sbagliato dell’utente come altruista volontario. Laddove Quandt descrisse una nuova generazione di attori malvagi altamente motivati, come troll, teorici della cospirazione e gruppi di odio, per motivi ideologici, politici, religiosi, o anche semplicemente economici.

Insomma, internet non è un “luogo”, bensì un media, un mezzo, come la televisione e i giornali, e come tale può essere usato per il bene o per il male. Se un tempo era solo l'élite a poter diffondere il proprio pensiero (tramite la televisione e i giornali), oggi con internet chiunque può farlo. L'élite tende ad autoassolversi e a giustificare i propri discorsi d’odio (spesso utilizzandoli per contrastare la dissidenza), puntando il dito verso la gente “cattiva e incivile”. Se da un lato le caratteristiche intrinseche del mezzo hanno consentito l’allargamento dei cittadini che possono partecipare al dibattito pubblico (specialmente tramite i social media), con ciò per la prima volta garantendo una libertà di espressione effettiva (e non solo teorica), questo ha però determinato il riversamento in rete (e quindi nello spazio pubblico) dei desideri e dei modi di pensare di miliardi di individui (invece che delle poche centinaia che prima avevano la possibilità di parlare in televisione o sui giornali). L’apertura a tutti determina anche la possibilità che tale spazio sia sovvertito da “attori malvagi”.

La cultura cospirazionista, quindi, ha i suoi propri esperti, le sua conoscenza, che si caratterizza per essere del tutto slegata, anzi in contrasto, con la conoscenza “legittima” prodotta dalle istituzioni. In tal senso è piuttosto difficile riuscire a contrastarla adeguatamente. I “cospirazionisti” hanno spesso esperienza di tutti gli argomenti a favore dei vaccini, come a favore della terra sferica. Semplicemente non ci credono, perché non credono nelle fonti accademiche e legittime (socialmente parlando) della conoscenza che produce quelle notizie. Anzi, la ripetizione (fact-checking e media literacy) di quegli argomenti non fa altri che ribadire l’idea che si tratti di argomenti che “qualcuno” (il Deep State?) vuole imporre con la forza, quindi ne rafforza il rigetto.

Conclusioni

Il fenomeno della disinformazione è un fenomeno estremamente complesso e frammentato. Senza una adeguata comprensione del fenomeno in tutti i suoi aspetti e sfaccettature una soluzione porterebbe nella migliore delle ipotesi a non ottenere alcun risultato. Addirittura c’è il rischio di peggiorare il problema. In particolare non esiste una soluzione unica, e soprattutto non esiste una soluzione solo tecnologica. È un problema in parte sociale, internet acuisce il problema alimentandolo, come del resto alimenta la libertà di informazione e la partecipazione positiva alla vita sociale da parte dei cittadini. Ma il troll è anche il prodotto diretto di come sono ideati i social media, che enfatizzano l’attualità, l’aggiornamento rapido e l’intervento breve e secco, quasi violento per potersi distinguere nella massa dei messaggi che a migliaia fluiscono in rete, mettendo così da parte le discussioni ragionate e gli interventi lunghi e contestualizzati. È il medesimo effetto ottenuto dal passaggio dai media cartacei alla televisione, laddove in quest’ultima la degenerazione dei talk show è sempre più all'ordine del giorno, talvolta appositamente cercata perché garantisce ascolti maggiori.

La nuova (?!) strategia dell’Unione Europea ha un senso solo con riferimento a parte del fenomeno della disinformazione. Manca di lungimiranza, probabilmente manca di una conoscenza approfondita del fenomeno, e soprattutto si basa esclusivamente sull’ambiente digitale e sulla delega alle aziende private. L’approccio volontario (co-regolatorio secondo la Commissione) è sicuramente la conseguenza di un problema di base, gran parte della disinformazione online non infrange alcuna regola, è solo “fastidiosa” per molti (vedi il sondaggio sopra). Se la Commissione promulgasse leggi che obbligano a rimuovere tali contenuti finiremmo per avere una forma avanzatissima di censura statale fino a scadere nella propaganda interna. Generalmente la disinformazione si limita per lo più a confermare una visione del mondo che ci è già propria, è piuttosto difficile che possa modificare la nostra visione del mondo, anche se molti credono il contrario. Invece è la disinformazione proveniente da persone “significative” (un genitore, un insegnante, un leader politico, una figura carismatica...) che può modificare la nostra realtà imponendo valori e idee che vengono introitati acriticamente. Prima che l’interiorizzazione delle norme sociali, di una diversa visione del mondo, accada, occorre che il soggetto esposto possa identificarsi, così come i bambini si identificano nel protagonista delle favole. È l’identificazione che da il via al processo di socializzazione, inteso come interiorizzazione del messaggio del media.

L’Europa, ovviamente, non vuole un Ministero della Verità, da cui la necessità, nella convinzione di dover comunque addivenire alla volontà dei cittadini che chiedono la rimozione di quelle cose “fastidiose”, di dover fare affidamento su un regime volontario nel quale i giganti del web siano gli unici a decidere se e come agire. L’Europa si riserva solo un ruolo di supervisore, che probabilmente scadrà, col tempo, alla stregua dell’hate speech. Ogni tanto chiederà alle aziende “quanto avete rimosso?”; “troppo poco, rimuovete di più”. Probabilmente senza nemmeno indagare cosa effettivamente è stato rimosso.

L’approccio volontario è una delega ai privati della regolamentazione del web, laddove stavolta non vi sono nemmeno sanzioni, se non una ricaduta reputazionale per l'azienda che non partecipa o non partecipa adeguatamente. Non è nemmeno un obbligo, anche se probabilmente lo diventerà quando entrerà in vigore il Digital Service Act che prevede valutazioni del rischio da parte delle grandi aziende, e l’adesione al Codice potrebbe essere considerato un elemento di valutazione.

Il problema è che questi strumenti legislativi o di soft law che ha creato negli ultimi anni l’Unione europea di fatto rafforzano la posizione dominante delle attuali piattaforme, con l'accentuazione degli effetti distorsivi sul mercato. Le aziende private sono caricate di obblighi istituzionali che finiscono per alimentare le loro forme di controllo e di profilazione pervasive, favorendo così gli specifici interessi di queste piattaforme. Di contro gli Stati ottengono la creazione di un livello di filtraggio dei discorsi online, così riportando l’ambiente digitale, inizialmente caotico e senza controllo, ad un controllo privato (e in ultima istanza statale). Quindi ricreando il livello di filtro che prima garantivano gli editori (che oggi ovviamente hanno perso in conseguenza anche della crescente sfiducia nei vecchi media).

Da un lato le piattaforme del web sono accusate di avere troppo potere e di essere ormai ingestibili, dall’altro vengono blandite con accordi, codici di condotta, protocolli di intesa e sistemi di soft law che non fanno che cedere loro sempre più potere, nel momento in cui i governi centrali ammettono, di fatto, di non avere gli strumenti per risolvere questi problemi per lo più sociali. Del resto un governo democraticamente eletto non potrebbe imporre un monitoraggio globale dei propri cittadini, se non a scapito di una pericolosa perdita di consenso.

Questo rafforzamento del ruolo delle aziende del web in realtà acutizza il problema, perché è palese che il miglior strumento per contrastare la disinformazione in un sistema democratico è alimentare il pluralismo in rete, evitando la pericolosa concentrazione che è stata permessa nell’ambiente televisivo, dando carta bianca ai privati per la colonizzazione del settore, e che oggi viene progressivamente favorita anche nell’ambiente digitale. Ovviamente a tale approccio dovrebbe affiancarsi un’operazione di lungo respiro di alfabetizzazione dei cittadini ai media e alle notizie, per migliorare l’approccio alle informazioni in generale, da chiunque provengano, attori statali, privati o stranieri. La rimozione, il monitoraggio, il controllo, implica sempre che ci sarà qualcuno che avrà il potere di decidere cosa possiamo leggere, e che in fin dei conti plasmerà la nostra visione del mondo. Infine occorre agire con decisione sulle pubblicità politiche, possibilmente vietando le pubblicità targettizzate. I politici mentono sempre, ma la sola idea che possano mentire confezionando una menzogna su misura per ogni cittadino è terribilmente dannoso per elezioni eque e per un processo democratico. Secondo Thomas Baekdal è pura corruzione politica.

Immagine in anteprima: Vĕra Jourová e Thierry Breton – foto: EU/Lukasz Kobus via eunews.it