Cambiamento climatico: media e politica hanno fallito davanti alla più grande storia dei nostri tempi

25 min letturaCarestie, siccità, scioglimento dei ghiacciai, distruzione delle barriere coralline, depauperamento delle specie vegetali e animali, migrazioni forzate a causa di inondazioni e catastrofi naturali. Sono gli effetti più drammatici del riscaldamento globale nel caso in cui non riusciremo a limitare l'aumento delle temperature a 1,5 gradi entro i 2050. E comunque potrebbe non bastare. Sono queste le conclusioni del rapporto “Global Warming of 1,5°C” dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pubblicato lunedì scorso.

Cosa succederà alla Terra se le temperature aumenteranno di 1,5 o 2 gradi? Lo studio analizza quali saranno le conseguenze a breve e medio termine di un innalzamento della temperatura media globale del pianeta rispetto ai livelli pre-industriali e prefigura quali differenze ci saranno a seconda di quanti gradi aumenterà. «Limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto ai 2°C ridurrebbe molti impatti gravi sugli ecosistemi, sulla salute umana e sul benessere, rendendo più facile il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sdg) delle Nazioni Unite», ha dichiarato Priyardarshi Shukla, co-presidente del gruppo di lavoro dell’IPCC. Mantenere l'aumento delle temperature a 1,5° implicherebbe minori carestie, minori migrazioni di massa, minori rischi per la salute.

Nel 2015 gli Stati hanno sottoscritto il famoso accordo di Parigi impegnandosi a fare tutto quello che è necessario per contenere l’aumento delle temperature “ben al di sotto dei 2°C”. In quell’occasione la Torre Eiffel si era illuminata con la scritta “1,5 degrees” a indicare il raggiungimento dell’accordo per tagliare le emissioni di anidride carbonica entro il 2020.

Il rapporto, che arriva a pochi mesi dalla COP24, che si terrà a Katowice, in Polonia, a dicembre, presenta una revisione sistematica di tutti gli studi scientifici rilevanti sulla riduzione delle emissioni, il riscaldamento globale e le sue conseguenze politiche ed economiche e propone anche alcune misure gli Stati dovrebbero adottare per limitare l’innalzamento della temperatura.

Mezzo grado di differenza potrebbe sembrare ininfluente ma, come spiega dettagliatamente il rapporto, 0,5 gradi in più o in meno potrebbero esporre decine di milioni di persone in tutto il mondo a pericolose ondate di calore, alla siccità o alle inondazioni costiere, potrebbero portare, in un caso, al danneggiamento delle barriere coralline, nell'altro a una loro distruzione. Mezzo grado in più significherebbe una probabilità 10 volte maggiore dello scioglimento dei ghiacciai d'estate.

Un ulteriore mezzo grado di riscaldamento potrebbe portare alla perdita dell’habitat che consente la vita di orsi polari, balene, foche e uccelli marini. Ma temperature più alte potrebbero favorire la pesca nell'Artico, scrivono Brad Plumer and Nadja Popovich in un articolo sul New York Times che consente di visualizzare attraverso infografiche e gif animate i diversi scenari dell’aumento delle temperature.

La popolazione mondiale esposta a forti ondate di calore almeno una volta ogni cinque anni sarà il 14% del totale con un incremento delle temperature di 1,5° e il 37% con un aumento di 2°, mentre la popolazione (in particolare nel Mediterraneo) che vivrà in condizioni di siccità aumenterà di 350 milioni o di 411 milioni, a seconda del livello di innalzamento del riscaldamento globale. La riduzione delle specie vegetali e animali potrebbe oscillare tra il 6% e il 18% per quanto riguarda gli insetti, l’8% e il 16% per le piante, il 4% e l’8% per i vertebrati.

Entro il 2100 la popolazione esposta a inondazioni in seguito all’innalzamento del livello del mare andrà dai 31 ai 69 milioni in caso di aumento di 1,5° e dai 32 agli 80 milioni con un incremento delle temperature di 2°. Mezzo grado potrebbe essere significativo, quindi, per le piccole isole.

Si prevede, inoltre, una diminuzione dei raccolti nell'Africa sub-sahariana, nel sud-est asiatico e nell'America centrale e meridionale. La situazione globale è drammatica perché la popolazione mondiale «non si sta adattando a un cambiamento alla volta, ma è chiamata ad adattarsi a un mondo che sta cambiando tutto insieme contemporaneamente», ha spiegato Kristie L. Ebi, professoressa di Sanità Pubblica all'Università di Washington e uno delle autrici principali del rapporto.

Gli obiettivi dell’accordo di Parigi di tre anni fa sembrano all’improvviso fuori portata, proseguono i giornalisti del New York Times. Le emissioni globali di gas serra dovrebbero dimezzarsi in soli 12 anni e azzerarsi entro il 2050, per rimanere entro gli 1,5°, o non oltre il 2075 per stare sotto i 2°. Inoltre, secondo il rapporto, i paesi di tutto il mondo dovrebbero sviluppare la tecnologia, non ancora testata su larga scala, per rimuovere miliardi di tonnellate di anidride carbonica dall'atmosfera ogni anno. «La mia opinione è che 2 gradi sono ambiziosi e 1,5 gradi sono un’aspirazione ridicola», ha detto Gary Yohe, economista ambientale presso la Wesleyan University. «Sono buoni obiettivi da raggiungere, ma dobbiamo cominciare ad abituarci al fatto che potremmo non raggiungerli e pensare più seriamente a come potrebbe essere un mondo con una temperatura di 2,5 o 3 gradi superiore».

Secondo uno studio pubblicato su Nature lo scorso anno, recentemente rilanciato dal Guardian, entro la fine del secolo potrebbero essere 13 milioni i cittadini statunitensi costretti a spostarsi a causa del cambiamento climatico. La migrazione annunciata dalla ricerca, che ha preso in considerazione l'effetto dell'innalzamento dei mari e della temperatura sulle popolazioni che abitano le coste del paese, sarebbe paragonabile alla cosiddetta Great Migration, che tra il 1910 e il 1970 vide 6 milioni di afroamericani spostarsi dagli stati del sud verso le città industrializzate del nord. In questo caso, però, il fenomeno riguarderà probabilmente tutta la Nazione, con gli abitanti delle coste che cercheranno rifugio all'interno e nelle regioni più in alto.

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2018

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato il rapporto dell’IPCC è stato assegnato il premio Nobel per l’economia a William Nordhaus per aver compreso gli impatti economici del cambiamento climatico e aver proposto l'uso di una carbon tax per contenere il riscaldamento globale. Per Nordhaus, l’ambiente è un bene pubblico, condiviso da tutti ma per il quale nessuno paga in modo adeguato. L’introduzione di una tassa sui combustibili fossili potrebbe portare le imprese a una riduzione nell’utilizzo di questo tipo di fonti di energie. Il premio a Nordhaus e la pubblicazione del rapporto che, scrivono Ellen Hughes-Cromwick e Andrew J. Hoffman su The Conversation, molto deve all’economista dell’università di Yale, “arrivano in un momento in cui alcuni americani non sembrano prestare ascolto. Gli Stati Uniti non sono più tra i paesi firmatari dell’accordo di Parigi per contrastare il cambiamento climatico, ampi settori del paese continuano a negare l’esistenza del problema e alcuni politici locali e nazionali non tengono in considerazione le scienze climatiche per prendere le loro decisioni”.

Questa volta, però, sottolinea Coral Davenport sempre sul New York Times, anche l’amministrazione Trump ha inviato un segnale diplomatico importante, approvando formalmente il documento dell’IPCC. Non criticandolo pubblicamente, il presidente degli Stati Uniti sembra riconoscere che le conseguenze immediate del riscaldamento globale sono più terribili di quanto si pensasse in precedenza. Resta da chiedersi, prosegue la giornalista, se i governi sono disposti “a compiere le radicali trasformazioni in materia di energia, agricoltura e trasporti che il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici ritiene necessari”.

Alle procrastinazioni di politica e istituzioni si aggiunge il silenzio dell’interno sistema mediatico che continua a sottovalutare quella che è la storia più importante dei nostri tempi. Anche le televisioni snobbano l’argomento. Uno studio pubblicato da Media Matters for America nel 2016 ha rivelato che lo scorso anno gli spettacoli serali e di domenica di ABC, CBS, NBC e Fox hanno dedicato appena 50 minuti all’argomento nonostante il cambiamento climatico sia stato al centro dell’attenzione durante la campagna presidenziale, la firma dell’accordo di Parigi e diversi eventi meteorologici estremi. In Italia, scrive Emanuele Bompan su Linkiesta, solo La Stampa ha parlato in prima pagina del rapporto dell’IPCC. Mentre il Guardian titolava che abbiamo solo “12 anni per evitare la catastofe”, il Washington Post parlava di “un avvertimento terribile dagli scienziati dell’Onu”, Le Monde annunciava che “mantenere il riscaldamento a 1,5°C implica un cambiamento radicale nel modello di crescita”, El Pais avvisava che “l’Onu esorta a prendere misure drastiche contro il cambiamento climatico”, da noi tutte le testate giornalistiche hanno preferito inseguire le dichiarazioni di Di Maio e Salvini, ignorando una questione che ci riguarda tutti anche se i suoi effetti non sono così imminenti. “Eppure – prosegue Bompan – passare da un aumento della temperatura di un grado e mezzo a uno di due sarebbe un disastro per tutto: dalla siccità all’emigrazione, ai diritti umani. Ce ne importa?".

Evidentemente no. O quantomeno sembra non importare ai giornalisti. E qui si apre tutta una questione su come il giornalismo debba coprire il cambiamento climatico. Subito dopo la pubblicazione del rapporto delle Nazioni Unite, l’ex direttore del Guardian Alan Rusbridger ha esaminato le copertine della maggior parte dei giornali britannici e ha lamentato l'assenza di articoli al riguardo. "Se gli elettori sono tenuti all'oscuro del riscaldamento globale da parte dei giornali, l'azione urgente dei politici democratici diventa cento volte più difficile", ha scritto in un thread su Twitter. “I direttori sosterranno che il cambiamento climatico non fa vendere giornali. Che può o non può essere vero. Questa argomentazione suggerisce che ‘il nostro modello di business non ci permette di fare giornalismo nell'interesse pubblico’. Se è così, allora abbiamo urgentemente bisogno di rafforzare il dibattito su come sostenere il giornalismo che contribuisce all'interesse pubblico".

1 (thread). Most UK papers think a drunken snog at Strictly is the most important story today. More important than a terrifying new #IPCC report saying we have 12 years to stave off the catastrophic effects of global warming... pic.twitter.com/NuO8OKkrEB

— alan rusbridger (@arusbridger) October 8, 2018

Una questione che Rusbridger aveva già affrontato nel 2015, quando sul Guardian aveva parlato della difficoltà di coprire il cambiamento climatico, un tema che apparentemente rimane sempre lo stesso. L'assenza di agganci al flusso di notizie quotidiane, la percezione che si tratti di un concetto astratto, la reiterazione di alcune informazioni che dà la sensazione di ripetere sempre la stessa notizia (ad esempio, il mese xy è il più caldo degli ultimi decenni) possono in parte spiegare la scarsa copertura mediatica del cambiamento climatico. Si tratta di un tema che chiede di modificare gran parte delle convenzioni giornalistiche, spiega Bud Ward, da oltre 20 anni sulla questione.

The planet is on a fast path to destruction. The media must cover this like it’s the only story that matters. ... My column https://t.co/PpB7vcy1uB

— Margaret Sullivan (@Sulliview) October 8, 2018

Margaret Sullivan in un editoriale sul Washington Post ha implicitamente risposto a Rusbridger: la stampa deve trovare un modo per mantenere alta l'attenzione sugli effetti del cambiamento climatico, anche quando deve affrontare le esigenze del ciclo di notizie quotidiano. "Succedono molte cose nel mondo, c’è un flusso costante di notizie. Una gran parte merita la nostra attenzione come giornalisti e come lettori. Ma dobbiamo capire come rendere la cosa principale l’argomento più importante ", scrive Sullivan. "Quando si parla di cambiamenti climatici, noi – i media, i cittadini, il mondo – abbiamo bisogno di una trasformazione radicale, e ne abbiamo bisogno ora: (...) proprio come le menti più intelligenti della scienza della Terra hanno lanciato il loro allarme, così le migliori menti dei media dovrebbero prestare attenzione a come raccontare questa storia importantissima in modo da creare un effettivo cambiamento".

Il Guardian, ad esempio, ha lanciato da alcuni anni una sezione sull’ambiente e sul cambiamento climatico che esce da una narrazione emergenziale, il New York Times ha dedicato una newsletter al clima. ICN ha pubblicato alla fine del 2015 un’inchiesta divisa in 9 capitoli (che le è valsa una nomination al premio Pulitzer nella sezione “servizio pubblico” e diversi premi in quelle ambientali e investigative), “Exxon: la strada non intrapresa”, che descrive nel dettaglio come la compagnia petrolifera, a conoscenza sin dal 1980 degli effetti nocivi sul clima delle emissioni di gas serra, avesse negato l’esistenza del cambiamento climatico.

Le questioni sollevate da Rusbridger e Sullivan non sono nuove e rappresentano quasi un elemento costitutivo della storia del cambiamento climatico. Già trent’anni fa, scrive Nathaniel Rich in un bellissimo reportage sul New York Times, avremmo potuto evitare la situazione attuale. Oggi, il disastro a lungo termine è lo scenario migliore, tra la fine degli anni ‘70 e tutti gli anni ‘80, c’è stata l’occasione per poter invertire la rotta e prevenire l’innalzamento delle temperature. Ma gli interessi delle industrie dei combustibili fossili e politica hanno prevalso sulle scoperte scientifiche, depotenziandole e delegittimandole agli occhi dell’opinione pubblica, grazie anche a un dibattito spesso disinformato che ha visto protagonisti giornalisti e politici stessi. In questo contesto i media hanno avuto un ruolo importante ora nel dare luce ora nell’oscurare un tema così importante per la nostra umanità e così sottovalutato perché non prevedeva soluzioni con effetti immediati da poter raccontare e da poter utilizzare politicamente.

Il decennio in cui abbiamo quasi fermato il cambiamento climatico

28 febbraio 1978, esattamente quaranta anni fa. L’Agenzia di Protezione dell’Ambiente degli Stati Uniti pubblica un rapporto sulla valutazione ambientale della liquefazione del carbone. Questo documento tecnico di 66 pagine, nell’ultimo paragrafo sulla regolamentazione ambientale, parlava per la prima volta degli effetti significativi e dannosi che l’uso continuato di combustibili fossili avrebbe potuto arrecare nell’atmosfera globale nel giro di due o tre decenni.

Quel documento finisce tra le mani di Rafe Pomerance, un ex attivista contro la guerra in Vietnam, all’epoca tra gli ambientalisti più impegnati e vice-direttore legislativo di Friends of Earth, un’organizzazione senza scopo di lucro molto combattiva negli Stati Uniti. Pomerance, racconta Rich, era ossessionato dalla qualità dell’aria e, nel leggere il paragrafo sui danni provocati dai combustibili fossili, rimase sorpreso: “se la combustione di carbone, petrolio e gas naturale può innescare una catastrofe globale, perché nessuno gliene aveva mai parlato?”

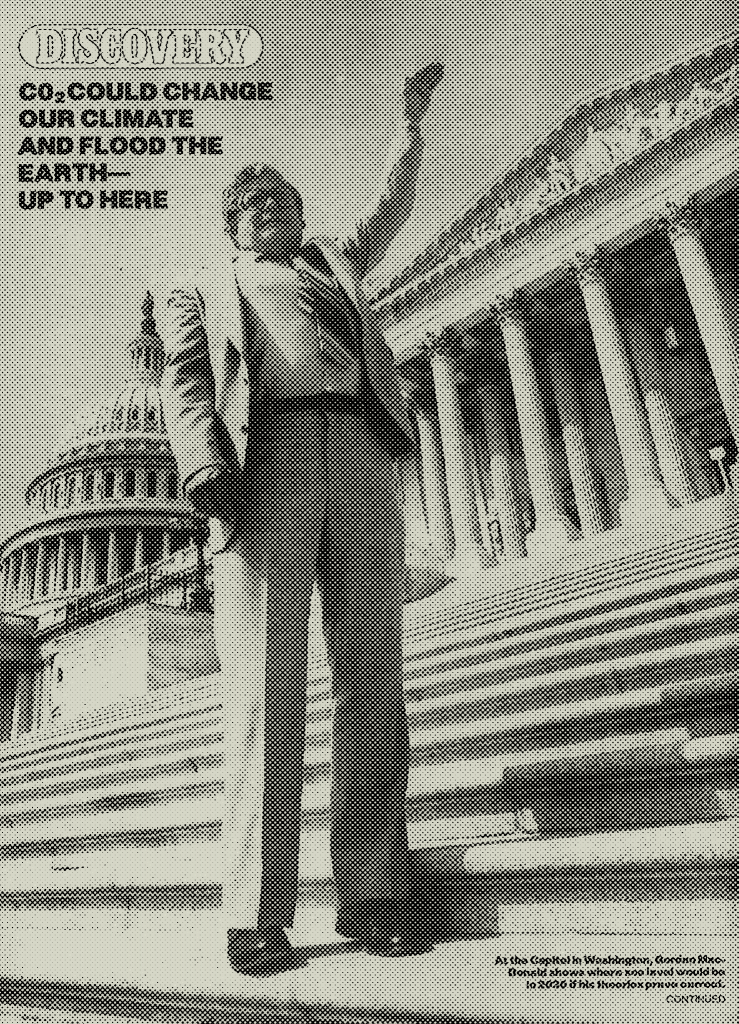

Qualche giorno dopo, prosegue il giornalista del New York Times, Pomerance si soffermò su un altro articolo. Questa volta la sua attenzione cadde sul nome di un importante geofisico americano, Gordon MacDonald, che stava conducendo uno studio sui cambiamenti climatici per Jason, un gruppo di scienziati messi insieme da diverse agenzie federali, tra cui la CIA, con lo scopo di ideare soluzioni scientifiche a problemi di sicurezza nazionale: come rilevare un missile in arrivo, come prevedere la caduta di una bomba nucleare, come sviluppare armi non convenzionali.

MacDonald non era un personaggio qualsiasi: negli anni ‘50, non ancora trentenne, aveva consigliato al presidente degli Stati Uniti, Eisenhower, di esplorare lo spazio; a 32 anni era diventato parte dell'Accademia Nazionale delle Scienze; a 40 fu nominato membro del Consiglio sulla qualità ambientale, evidenziando a Richard Nixon i pericoli ambientali della combustione del carbone. Nel 1961, quando era consigliere di John Fitzgerald Kennedy, aveva cominciato a studiare la questione dell’anidride carbonica.

Le attività dei Jason rimasero segrete fino alla pubblicazione dei Pentagon Papers che resero pubblici i loro piani. Dopo lo scandalo suscitato dalla diffusione dei Pentagon Papers, il gruppo di scienziati mutò l’obiettivo delle proprie ricerche, lavorando per la pace e non per la guerra.

È così che, tra la primavera del 1977 e l’estate del 1978, i Jason cominciarono a studiare per capire cosa sarebbe successo al pianeta se la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera fosse raddoppiata dai livelli della Rivoluzione pre-industriale. Già allora non era in discussione il “se”, c’era solo da capire quando sarebbe successo. Il rapporto che gli scienziati diedero al Dipartimento dell’Energia della Casa Bianca diceva in modo chiaro che le temperature globali sarebbero aumentate di una media di due o tre gradi Celsius, le condizioni delle polveri sottili avrebbero "minacciato vaste aree del Nord America, dell'Asia e dell'Africa", l'accesso all'acqua potabile e la produzione agricola sarebbero diminuite, innescando una migrazione di massa senza precedenti. "Forse l’aspetto più inquietante" è l'effetto sui poli: anche un minimo riscaldamento "potrebbe portare a un rapido scioglimento" della calotta glaciale dell'Antartide occidentale, si leggeva nel rapporto.

Lo studio fu inviato a decine e decine di scienziati negli Stati Uniti e nel resto del mondo, a gruppi di industriali come la National Coal Association e l'Electric Power Research Institute, a membri del governo americano, all'Accademia nazionale delle scienze, al Dipartimento del commercio, alla NASA, al Pentagono, all'NSA, a ogni ramo dell'esercito, al Consiglio di sicurezza nazionale e alla Casa Bianca.

L’attivista ambientale Pomerance decise di incontrare l’ex analista dei servizi segreti, MacDonald: la storia del cambiamento climatico doveva essere conosciuta. Bisognava parlarne con rappresentanti delle istituzioni, delle impresi, dei media. I due organizzarono un tour di incontri informali per tutto il 1979 con il National Security Council, il Consiglio sulla Qualità dell’Ambiente, il Dipartimento dell’Energia, già contattato due anni prima dai Jason, con il New York Times.

Durante questi meeting, MacDonald ripercorreva la storia degli studi sulle emissioni di anidride carbonica nell’aria: partiva da John Tyndall, un fisico irlandese, che nel 1859 scoprì che il biossido di carbonio assorbiva il calore e che variazioni nella composizione dell’atmosfera potevano creare cambiamenti nel clima, per passare al chimico svedese Svante Arrhenius, futuro premio Nobel, che nel 1896 capì che la combustione di carbone e petrolio avrebbe portato all’aumento delle temperature globali. Poi era la volta di Guy Stewart Callendar, un ingegnere britannico del vapore, che nel 1939 scoprì che nelle stazioni meteorologiche da lui osservate i 5 anni precedenti era stati i più caldi di sempre: l’umanità, scrisse su un giornale, era diventata “capace di accelerare i processi della natura”. La storia ripercorsa da MacDonald poi faceva tappa nel 1965 quando Lyndon Johnson, 36esimo presidente degli Stati Uniti, in un messaggio speciale al Congresso disse che la “sua generazione aveva alterato la composizione dell’atmosfera su scala globale” attraverso la combustione di combustibili fossili e che la sua amministrazione aveva commissionato uno studio sull’argomento. Il rapporto, stilato da Roger Revelle, avvertiva del rapido scioglimento dell’Antartide, dell’innalzamento dei mari, dell’aumento dell’acidità delle acque dolci. Revelle sottolineava che l’urgenza richiedeva uno sforzo coordinato tra le forze mondiali per fronteggiare questi cambiamenti.

E invece si era giunti al 1979 e non era stato fatto nulla. Le emissioni avevano continuato a salire e, a quel ritmo, avvertiva MacDonald, le principali città costiere sarebbero state inondate, la produzione di grano sarebbe crollata del 40%, un quarto della popolazione mondiale sarebbe stato costretto a migrare. Era questione di decenni, non di secoli, concludeva l’analista.

Gli incontri di Pomerance e MacDonald ebbero dei frutti. Frank Press, geofisico americano, consigliere di ben 4 presidenti degli Stati Uniti, chiese alla National Academy of Sciences una valutazione completa della questione e affidò a Jule Charney, il padre della moderna meteorologia, il compito di riunire i migliori oceanografi, scienziati atmosferici, studiosi del clima per capire se davvero il mondo correva verso la catastrofe. Nel gruppo c’erano Henry Stommel, il più importante oceanografo del mondo, il suo allievo Carl Wunsch (del gruppo Jason), il fisico planetario di Harvard, Richard Goody, il meteorologo Jim Hansen, che aveva studiato il clima su Venere e cosa aveva portato al riscaldamento del pianeta. Hansen era uno dei migliori costruttori di modelli climatici in grado di prefigurare le variazioni del clima e gli effetti sull’ambiente. Era la prima volta – scrive Rich nel suo reportage – che una questione, che fin lì aveva animato il dibattito solo su riviste scientifiche, relazioni tecniche e simposi accademici, diventava di interesse politico.

La speranza di una soluzione e l’elezione di Ronald Reagan

Gli scienziati convocati da Charney avrebbero dovuto quantificare con certezza entro quanto tempo e di quanti gradi si sarebbero innalzate le temperature. Si trattava di stabilire se prendere sul serio quanto avevano rilevato due anni prima i Jason e cioè se la temperatura sarebbe salita di 2 o 3 gradi Celsius entro la metà del XXI secolo. Durante gli incontri del gruppo, Hansen fece una previsione anche peggiore di quella prospettata dai Jason: in base ai suoi modelli, il clima si sarebbe riscaldato di 4 gradi. Nello scenario migliore (un riscaldamento di 2 gradi), le barriere coralline si sarebbero danneggiate, in quello peggio (4 gradi più caldo), non ci sarebbero state più barriere coralline. Dopo lunghe discussioni, gli scienziati giunsero alla conclusione che la stima migliore stava nel mezzo: la temperatura globale sarebbe probabilmente aumentata di 3 gradi Celsius entro il 2035.

La pubblicazione del rapporto Charney, dal titolo “Anidride carbonica e clima: una valutazione scientifica”, avrebbe separato i fatti dalle opinioni, spiega Rich nel pezzo. Era la somma di tutte le previsioni precedenti e avrebbe superato le verifiche e gli studi degli decenni successivi. E per la prima volta dava una risposta univoca ed era il numero 3, come i gradi di riscaldamento del pianeta quando si sarebbe raddoppiata la quantità di anidride carbonica nell’aria. L’ultima volta che c’era stato un riscaldamento del genere si era verificato nel Pliocene, 3 milioni di anni fa, “quando i faggi crescevano in Antartide, i mari erano alti 24 metri e i cavalli galoppavano lungo la costa canadese dell’Oceano Artico”. La domanda che la relazione Charney si faceva era: si poteva invertire la tendenza al riscaldamento globale? C’era tempo per agire? E cosa bisognava fare? Chi poteva invertire la rotta?

Subito dopo la pubblicazione del rapporto Charney, Exxon – una delle più importanti società di combustibili fossili – decide di avviare un proprio programma di ricerca sull’anidride carbonica. Lo scopo era influenzare la futura legge di restrizioni sulle emissioni. Non era una prassi nuova. Da decenni, ricostruisce Rich, “gli scienziati del settore, per volere dei loro capi aziendali, esaminavano il problema e trovavano ogni volta buone ragioni per allarmare e scuse migliori per non fare nulla”. Studiare per trovare il modo per insabbiare e fare lobbying.

Il rapporto Charney aveva cambiato le carte in tavola, facendo capire che era diventato più costoso per il pianeta e per gli Stati continuare a consumare combustibili fossili. È così che nel giugno del 1980, il presidente Jimmy Carter firma l’Energy Security Act per avviare uno studio pluriennale e completo dal titolo “Changing Climate” con l’obiettivo di analizzare gli effetti sociali ed economici del cambiamento climatico, mentre la Commissione nazionale per la Qualità dell’aria aveva invitato una ventina di esperti per proporre una politica sul clima. Sembrava che i tempi per una legislazione che limitasse la combustione del carbone fosse matura.

I partecipanti all’incontro organizzato dalla Commissione per la Qualità dell’aria si confrontarono su come far capire la rilevanza della questione, sulle tipologie e la portata degli interventi da fare, sulla posta in gioco, sulle ripercussioni tecnologiche ed economiche: come si dà energia al pianeta? Si ricorre alle energie rinnovabili? All’energia nucleare? Al carburante sintetico, come voleva l’allora presidente Carter, pronto a investire 80 miliardi di dollari? E il riscaldamento globale era qualcosa che avrebbe riguardato le generazioni future o già quelle presenti?

Il gruppo non arrivò a un accordo. Un conto, scrive Rich, era definire un problema, un altro era trovare una convergenza su un testo con proposte concrete. Non si riuscì a scrivere nemmeno il secondo paragrafo del testo. La dichiarazione finale fu firmata solo dal moderatore.

Quattro giorni dopo la fine dell’incontro, Ronald Reagan diventò Presidente degli Stati Uniti. Subito dopo l’elezione, Reagan prese in considerazione l’intenzione di chiudere il Dipartimento dell’Energia e di aumentare la produzione di carbone sulle terre federali, deregolamentare l’estrazione di carbone superficiale e chiudere il Consiglio per la Qualità ambientale. Gli Stati Uniti si stavano tirando indietro e senza la loro leadership, anche tutti gli altri paesi si sarebbero sentiti autorizzati a continuare a fare come avevano sempre fatto.

Tuttavia, qualcosa si era ormai messo in moto. Diversi senatori repubblicani intervennero per portare il neo-presidente a più miti considerazioni, mentre il rapporto Charney continuava a diffondersi. Le sue conclusioni furono avvalorate da altri rapporto dell’Aspen Institute, dell’Institute International for Applied Systems Analysis di Vienna e dall’American Association for the Adavancement of Science. La rivista People era uscita con una copertina dedicata a MacDonald e il New York Times, il 22 agosto 1981, riportò la notizia dell’imminente pubblicazione su Science di uno studio che mostrava come le temperature fossero più alte già da un secolo e che gli effetti del cambiamento climatico si sarebbero visti molto prima del previsto. L’autore era quel James Hansen che aveva studiato anni prima il riscaldamento di Venere. La Terra, sosteneva lo scienziato, si stava riscaldando dal 1880 e aveva raggiunto una “grandezza senza precedenti”.

Nel frattempo, un giovanissimo democratico di New York, figlio di un proprietario di un’impresa di carbone nel Tennessee e studente ad Harvard di Roger Revelle, l’autore del rapporto che aveva portato nel 1965 il presidente Johnson a dire che la combustione di combustibili fossili aveva portato ad alterare la composizione dell’atmosfera su scala globale, aveva cominciato a interpellare con insistenza Ronald Reagan sull’effetto serra e sul cambiamento climatico. Si trattava dell’allora 35enne Al Gore, futuro candidato alle presidenziali per i Democratici nel 2000, sconfitto da George W. Bush, dopo una controversia giudiziaria sul conteggio dei voti in Florida, alla fine assegnata ai Repubblicani e risultata decisiva ai fini del risultato finale.

Nel 1982 Al Gore incontra Hansen e, durante l’ennesima audizione sull’effetto serra, dà allo scienziato la possibilità di parlare di cambiamento climatico di fronte al Congresso. Alla domanda di Al Gore su quando ci sarebbe stato un punto di non ritorno rispetto al riscaldamento globale, Hansen rispose che non c’erano più di 10 - 20 anni di tempo perché tutto fosse irrimediabile. Da un punto di vista mediatico, l’audizione organizzata da Al Gore fu un successo inequivocabile, racconta Rich. Dan Rather dedicò tre minuti di "CBS Evening News" all'effetto serra e all’aumento della temperature. Finalmente i media parlavano del riscaldamento globale.

Il buco dell’ozono

Tuttavia, a dare un brutto colpo alle speranze degli scienziati di portare al centro del dibattito pubblico il tema del cambiamento climatico ci penso il rapporto “Changing Climate”, commissionato nel 1979 dall’allora presidente Jimmy Carter.

Lo studio, lungo 500 pagine, non diceva nulla di nuovo rispetto a quanto già presente nel rapporto Charney, anche se invitava a “intraprendere immediatamente un’azione, prima che fosse troppo tardi”. Quando, però, il rapporto fu presentato alla stampa, l’autore, William Nierenberg fu molto più cauto. Anche se "Changing Climate" sollecitava una transizione accelerata verso i combustibili rinnovabili, notando che “ci vorrebbero migliaia di anni perché l'atmosfera si riprenda dai danni del secolo scorso”, Nierenberg raccomandava "cautela, non panico. Meglio aspettare e vedere”.

I giornali ripresero le parole di Nierenberg senza far riferimento a cosa c’era scritto nel rapporto. "Un gruppo di scienziati di alto livello ha qualche consiglio per chi è preoccupato per il riscaldamento molto pubblicizzato del clima della Terra: possiamo farcela”, scrisse il Wall Street Journal. Nella sua prima pagina, il New York Times pubblicò un articolo che dava spazio a una dichiarazione del consigliere scientifico di Reagan, George Keyworth, che parlò di allarmismi inutili e ingiustificati e mise in guardia dal prendere qualsiasi "azione correttiva a breve termine" sul riscaldamento globale. Anche Exxon tornò sui suoi passi perché il rapporto “Changing Climate” provava che c’era un consenso generale sul fatto che “la società ha tempo sufficiente per adattarsi tecnologicamente all'effetto serra”.

All’improvviso, però, arriva un colpo di scena. Un gruppo di scienziati del governo britannico, fino ad allora poco conosciuto nel campo, aveva effettuato sopralluoghi regolari alle stazioni di ricerca in Antartide. Dopo diversi anni di analisi, gli scienziati britannici avevano pubblicato un articolo nel maggio 1985 su Nature in cui riscontravano un aumento sostanziale del cancro della pelle e un netto calo della produzione agricola globale.

Ad attirare l’attenzione di tutti fu una frase in particolare che faceva riferimento a "un buco nello strato di ozono". Pur essendo una metafora erronea, “perché non c'era un buco e non c'era uno strato”, spiega Rich, le immagini satellitari, colorate per mostrare la densità dell’ozono mostravano un’area più scura, tale da sembrare un vuoto. Questo aveva contribuito a diffondere l’immagine del buco dell’ozono. Il New York Times lo usò il giorno stesso in cui fu pubblicato l’articolo su Nature e, nonostante le riviste scientifiche inizialmente rifiutarono di usarla, entro un anno era diventata un’espressione di uso comune dalla forte carica simbolica.

Era un’immagine così potente che, nella primavera del 1986, convinse Curtis Moore, un Repubblicano della Commissione per l'ambiente e i lavori pubblici, di usare l’ozono per far parlare del cambiamento climatico. Riguardo al buco dell’ozono, era già in piedi una trattativa per arrivare a un trattato internazionale. “Perché non agganciarsi al treno in corsa?”, si chiese Moore.

Il 10 e l’11 giugno 1986 fu organizzata un’audizione su buco dell’ozono e cambiamento climatico. Come auspicato da Moore, la paura per lo strato di ozono catalizzò l’attenzione della stampa e garantì una copertura mediatica adeguata alle relazioni sul cambiamento climatico, portando però molte persone a confondere le due crisi. Ad esempio, Peter Jennings, della ABC, disse che il buco dell'ozono "avrebbe potuto portare a inondazioni in tutto il mondo e provocare siccità e carestia".

Per la prima volta dal rapporto "Changing Climate", i giornali cominciarono a parlare di riscaldamento globale: "gli scienziati predicono le catastrofi nella crescente ondata di calore globale", titolò il Chicago Tribune, "Il riscaldamento globale è più rapido del previsto", scrisse il New York Times. Ci furono politici che chiesero di avviare negoziati per una soluzione internazionale con l'Unione Sovietica, una proposta impensabile anche solo un anno prima. Il buco dell'ozono aveva reso visibile il riscaldamento globale, gli americani sentivano che le loro vite erano in pericolo. Un problema astratto e atmosferico era stato reso qualcosa di immaginabile.

L’attenzione fu maggiore anche dal punto di vista politico. Nel solo 1987 ci furono otto giorni di audizioni sul clima in entrambe le camere del Congresso. Il senatore Joe Biden, un Democratico del Delaware (e poi vicepresidente sotto l'amministrazione Obama dal 2009 al 2017), aveva introdotto una legge per stabilire una strategia nazionale per il cambiamento climatico. Fu così che si arrivò alla conferenza "Preparing for Climate Change", alla quale parteciparono ancora una volta le principali imprese che si occupavano di energia. Tuttavia, nonostante il nuovo clima politico, la Nasa chiese più volte agli scienziati che si occupavano della questione di mitigare le proprie posizioni. A Jim Hansen, l’autore dell’articolo su Science nel 1981, poi interpellato da Al Gore, più volte fu chiesto di non dire che "entro il 2010 [in ogni scenario], essenzialmente l'intero globo avrà un riscaldamento molto consistente".

Nel marzo del 1988, 42 senatori, quasi la metà Repubblicani, chiesero a Reagan di redigere un trattato internazionale sul modello dell'accordo sull'ozono e che a guidare i negoziati fossero gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, i due maggiori diffusori di emissioni di anidride carbonica al mondo, circa un terzo del totale mondiale. Due mesi dopo Reagan e Mikhail Gorbachev firmarono una dichiarazione congiunta che includeva l'impegno a cooperare sul riscaldamento globale.

“Il riscaldamento climatico è oggi”

Ma un impegno non era una legge e non ridusse le emissioni. L’estate del 1988 fu la più calda e secca della storia degli Stati Uniti fino a quel momento. Due milioni di ettari in Alaska furono inceneriti, l’incendio che bruciò il Parco Nazionale di Yellowstone era visibile da Chicago, a più di 2mila chilometri di distanza. In alcune parti del Wisconsin, dove il governatore Tommy Thompson aveva bandito i fuochi d'artificio e vietato di fumare sigarette all'aperto, i fiumi Fox e Wisconsin evaporarono completamente. Le strade di New York si sciolsero, le zanzare si quadruplicarono. Il reverendo Jesse Jackson pregò invano per la pioggia mentre era in un campo di grano dell’Illinois. Il proprietario di un negozio di giardinaggio a Clyde, nell'Ohio, Cliff Doebel, pagò 2mila dollari per chiedere a Leonard Crow Dog, un Sioux di fare una danza della pioggia. Crow Dog aveva affermato di aver eseguito 127 danze della pioggia, tutte di successo. Dopo tre giorni di danza, piovve poco più di mezzo centimetro.

Il 23 giugno 1988, il 23 giugno più caldo della storia, Hansen intervenne al Campidoglio e disse: "È ora di finirla con le chiacchiere e dire che le prove sono abbastanza schiaccianti per poter affermare che il riscaldamento globale è iniziato”. Il giorno dopo il New York Times titolò con il virgolettato dello scienziato.

Alla fine dell'estate del 1988, il riscaldamento globale era diventato uno dei temi principali della campagna presidenziale. Mentre Michael Dukakis, candidato dei Democratici, proponeva incentivi fiscali per incoraggiare la produzione nazionale di petrolio e si vantava che il carbone potesse soddisfare il fabbisogno energetico della nazione per i successivi tre secoli, George Bush, dei Repubblicani, ne approfittò per dire di essere un ambientalista: «Quelli che pensano che non possiamo fare nulla per l'effetto serra, stanno dimenticando l'effetto della Casa Bianca», disse.

Tutti gli esperti del settore erano convinti che ci sarebbe stata una legge significativa dopo che Bush sarebbe entrato in carica. E mentre gli Stati Uniti aspettavano, gli altri paesi non stettero con le mani in mano. Il Parlamento tedesco creò una commissione speciale sui cambiamenti climatici, che giunse alla conclusione di avviare immediatamente un’azione, "indipendentemente dall'esigenza di ulteriori ricerche", raccomandando una riduzione del 30% delle emissioni. I primi ministri del Canada e della Norvegia chiesero un trattato internazionale vincolante sull'atmosfera. Il parlamento svedese annunciò una strategia nazionale per stabilizzare le emissioni e imporre una carbon tax. Margaret Thatcher affermò in un discorso alla Royal Society che il riscaldamento globale poteva "superare di gran lunga la capacità del nostro habitat naturale di resistergli" e che "la salute dell'economia e del nostro ambiente sono totalmente dipendenti l'uno dall'altro".

Fu così che le Nazioni Unite approvarono all'unanimità l'istituzione di un gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici, composto da scienziati e politici (IPCC), per condurre valutazioni scientifiche e sviluppare una politica climatica globale. Il 14 aprile 1989 un gruppo bipartisan di 24 senatori, guidati dal leader della maggioranza, George Mitchell, chiese a Bush di ridurre le emissioni negli Stati Uniti ancor prima che Il gruppo di lavoro dell'IPCC si esprimesse: «Non possiamo permetterci di aspettare i tempi lunghi di un accordo globale», scrissero i senatori.

Quando tutto si ferma

Una volta eletto, Bush nominò come capo dello staff John Sununu, uno strenuo oppositore dei risultati delle ricerche sul cambiamento climatico. Sununu disse ad altri rappresentanti del governo di stare alla larga delle questioni inerenti il riscaldamento globale, l’effetto serra e l’innalzamento delle temperature globali.

In quei mesi (metà del 1989) i giornali pubblicarono i retroscena di accese discussioni tra Sununu e altri rappresentanti della Casa Bianca e di tentativi di modificare gli interventi degli scienziati della Nasa in vista degli incontri dell’IPCC. Tra le modifiche proposte, l’affermazione che “le cause del riscaldamento globale erano ‘scientificamente sconosciute’ e potevano essere attribuite a ‘processi naturali’”. «L'amministrazione Bush si sta comportando come se avesse paura della verità», disse all’epoca Al Gore. «Nel momento in cui costringono uno scienziato a modificare una conclusione scientifica, è una forma di frode scientifica». Un altro scienziato del governo, Jerry Mahlman, riconobbe che la Casa Bianca aveva cercato di cambiare anche le sue conclusioni.

Il Los Angeles Times definì il tentativo di censura "un assalto oltraggioso", il Chicago Tribune parlò dell'inizio di "una guerra fredda sul riscaldamento globale" e il New York Times evidenziò che "l'intervento pesante della Casa Bianca era il segnale che Washington non aveva così tanta fretta sul riscaldamento climatico".

Il 6 novembre 1989 ci fu l’incontro sul clima a Noordwijk in Olanda. Alla trattativa finale parteciparono solo i ministri dell’Ambiente dei paesi membri delle Nazioni Unite. L'incontro ebbe inizio la mattina e proseguì nella notte, molto più del previsto. E più il tempo passava, più le possibilità di un accordo diminuivano. A un certo punto il ministro dell’ambiente svedese, racconta Rich nel reportage, fece capire agli attivisti presenti sul posto che gli Stati Uniti stavano facendo saltare l’accordo. Gli Usa, su sollecitazione di Sununu e con il tacito consenso di Gran Bretagna, Giappone e Unione Sovietica, aveva costretto la conferenza ad abbandonare l'impegno di congelare le emissioni. “Un decennio di atroci, dolorosi, esaltanti progressi si era dissolto”, ricostruisce Rich.

Dal 7 novembre 1989, il giorno in cui si è chiusa la conferenza di Noordwijk, sono state emesse più tonnellate di anidride carbonica che in tutta la storia della nostra civiltà. Tutta questa storia ha un filo rosso, conclude Rich: “gli esseri umani, che si tratti di organizzazioni globali, democrazie, industrie, partiti politici o individui, non sono in grado di sacrificare la convenienza attuale per prevenire un danno imposto alle generazioni future”. Tutti sapevano, da sempre, e nessuno ha fatto nulla.

Immagine in anteprima via Pixabay.com