Via ai licenziamenti, ma ce ne sono già da mesi. Le politiche attive per il lavoro rimangono deludenti e manca ancora la riforma degli ammortizzatori sociali

11 min letturaDal 1° luglio è iniziato ufficialmente lo sblocco dei licenziamenti, deciso dal governo Draghi dopo che negli ultimi giorni si è arrivati a un compromesso per tutelare maggiormente alcuni settori economici. Per mesi il dibattito è stato fortemente polarizzato, come abbiamo spiegato anche a marzo scorso: da un lato gli industriali hanno più volte ribadito la volontà di rimuovere il blocco, per poter avere maggiore libertà nei licenziamenti; dall’altro lato i sindacati hanno più volte chiesto di prorogare ancora il divieto di licenziamento, almeno fino al prossimo autunno.

Nel mezzo rimane una lunga serie di domande, su cui da mesi è stata fatta parecchia confusione. Davvero, al di là del dibattito sulla proroga, i licenziamenti sono stati bloccati durante l’emergenza? Quanti sono i posti di lavoro a rischio, quasi 600 mila come dicono i sindacati o meno? E che cosa offre ora il nostro paese a chi perderà il lavoro, sul fronte degli ammortizzatori sociali e delle politiche per il lavoro?

Abbiamo cercato di fare un po’ di chiarezza, partendo da quanto deciso dal governo nelle ultime ore.

Che cosa ha deciso il governo Draghi

Il 30 giugno, il giorno prima l’entrata in vigore dello sblocco, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge (qui il testo ufficiale) con alcune novità rispetto a quanto stabilito dal “decreto Sostegni-bis” dello scorso 25 maggio.

In breve: il divieto di licenziare è stato prorogato (art. 4) fino al 31 ottobre 2021 per il settore della moda e del tessile allargato, con abbigliamento e pelletteria, con altre 17 settimane di cassa integrazione gratuita (senza costi addizionali per le aziende). Questo settore è stato considerato dal governo tra quelli ancora in maggiore difficoltà.

Per i settori dove il blocco non è più in vigore, come industria e costruzioni, il governo ha deciso che le imprese che non possono più usufruire della cassa integrazione straordinaria possano ricorrere, senza il pagamento delle addizionali, a quella in deroga per 13 settimane fino a fine dicembre. Chi ne fa ricorso, non può licenziare. In più, sottolinea un comunicato stampa di Palazzo Chigi, «le parti sociali si sono al riguardo impegnate a raccomandare alle imprese di utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali che la legge e il decreto-legge oggi approvato prevedono in alternativa ai licenziamenti».

Dunque non siamo di fronte a uno sblocco totale dei licenziamenti, ma con molti distinguo (alcune fonti stampa hanno iniziato a riportare i primi casi di licenziamenti post-sblocco). È innegabile però che all’interno della maggioranza abbia prevalso una determinata linea di azione, che mira a dare maggiore libertà ai datori di lavoro per gli aggiustamenti degli organici.

Sul “decreto Sostegni-bis” c’era stato infatti un duro scontro tra i partiti che sostengono il governo Draghi. A marzo scorso l’esecutivo aveva prorogato fino a fine giugno il blocco dei licenziamenti, che a maggio il ministro per il Lavoro Andrea Orlando aveva annunciato sarebbe stato spostato ulteriormente fino al 28 agosto proprio con il “decreto Sostegni-bis”. Nel testo ufficiale del decreto, però, la proroga non c’era. Ora Orlando si dice soddisfatto della soluzione trovata, scrivendo il 30 giugno su Twitter che l’intesa «rafforza quel dialogo sociale che abbiamo sempre promosso e che consente di avere più strumenti per lavoratori e imprese per gestire le crisi». Anche i sindacati si sono detti soddisfatti, nonostante il 26 giugno abbiano organizzato una manifestazione nazionale in tre città per chiedere «almeno fino al 31 ottobre la proroga del blocco dei licenziamenti». Obiettivo solo parzialmente raggiunto.

E adesso, che cosa succederà? Prima di analizzare i numeri sui potenziali licenziamenti in arrivo bisogna chiarire che, nonostante tutto il dibattito sulla proroga del blocco, i licenziamenti negli scorsi mesi ce ne sono stati, eccome.

I licenziamenti ci sono stati lo stesso

Come abbiamo spiegato in passato, il blocco non ha riguardato tutte le tipologie di licenziamento, ma solo quelle per “giustificato motivo oggettivo” o “economico”. Stiamo parlando di quei licenziamenti che avvengono perché, per esempio, un’impresa è in crisi e non ha i soldi per pagare un proprio dipendente oppure perché vuole attuare una riorganizzazione interna. È stato inoltre bloccato l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e sono state sospese le procedure avviate dopo il 23 febbraio 2020.

I dati contenuti nel “Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie 2021”, pubblicato il 28 maggio dal Ministero del Lavoro, mostrano (pag. 27) che in tutto il 2020 ci sono stati circa 560 mila licenziamenti, di cui circa 200 mila nel primo trimestre dell’anno, quello non colpito dalla pandemia. Per effetto del blocco, i licenziamenti da aprile 2020 a dicembre 2020 sono fortemente calati, ma non si sono azzerati: sono stati oltre 360 mila, rispetto ai 660 mila circa dello stesso periodo del 2019. Nel primo trimestre del 2021 i licenziamenti sono invece stati quasi 100 mila (pag. 14).

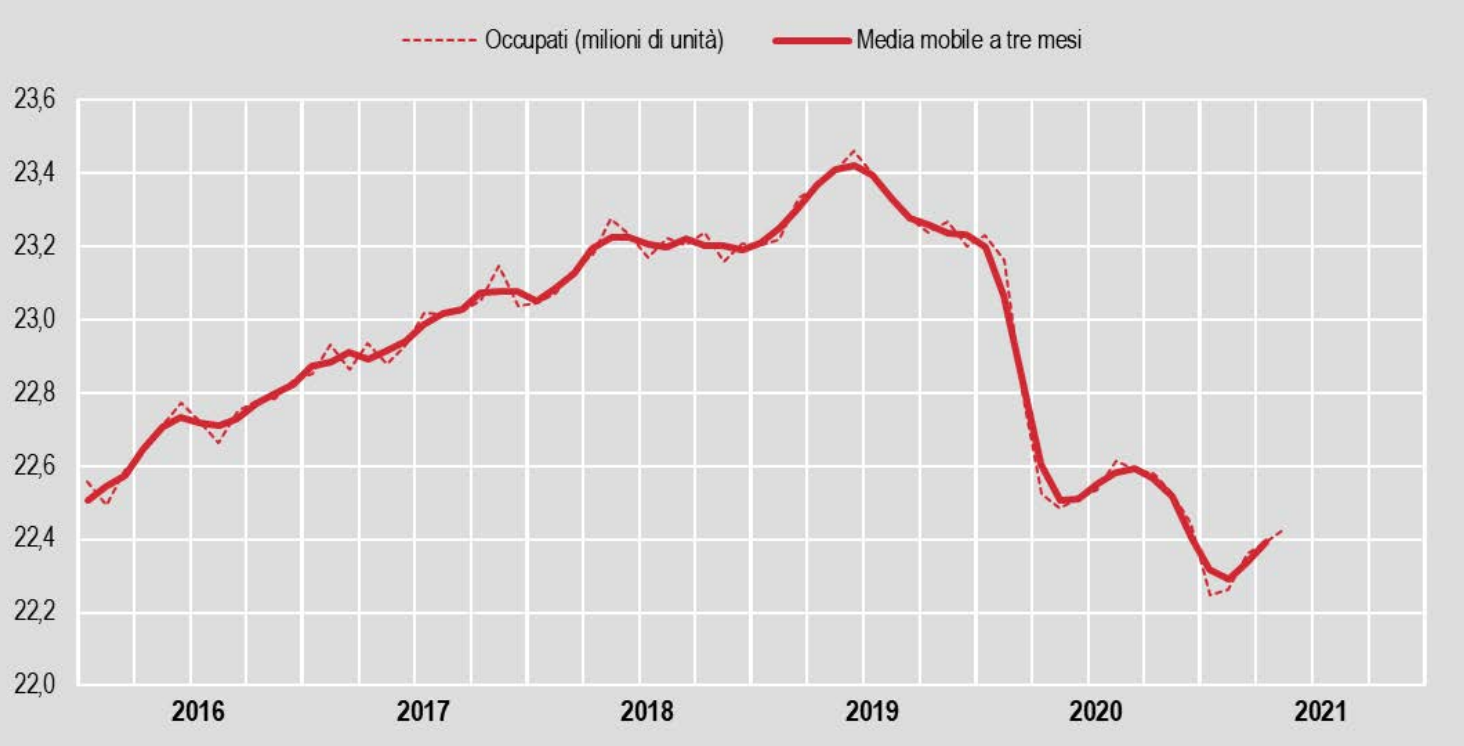

Il 1° luglio sono stati pubblicati i dati Istat più aggiornati sul mercato del lavoro nel nostro paese, relativi al mese di maggio 2021. Rispetto a maggio dello scorso anno, il numero degli occupati è più basso di 57 mila unità, tutti collegabili al calo dell’occupazione femminile. Se confrontiamo il numero degli occupati con quello di febbraio 2020, ossia precedente allo scoppio della crisi, mancano all’appello ancora circa 700 mila occupati. Tutto fuorché uno scenario “bloccato” dal divieto dei licenziamenti (Grafico 1).

Altri due sono gli aumenti più significativi che balzano all’occhio. Tra maggio 2020 e maggio 2021 i disoccupati – chi non ha un lavoro e lo cerca – sono cresciuti di più di mezzo milione (+525 mila), con un crollo degli inattivi – chi non ha un lavoro e non lo cerca – di 730 mila unità (non ancora ai livelli di pre-pandemia). I contratti a termine sono invece saliti di 418 mila unità, contro un -225 mila di quelli a tempo indeterminato.

Come abbiamo spiegato in passato, in questi mesi a farne le spese sono stati soprattutto i giovani e le donne, gruppi che sono tra quelli meno protetti a livello contrattuale e con una maggiore percentuale di contratti temporanei e stagionali. Semplificando un po’: secondo alcuni il blocco dei licenziamenti avrebbe addirittura penalizzato questa fascia della popolazione. Fermare i licenziamenti avrebbe infatti impedito a giovani e donne in cerca di lavoro di trovare un nuovo posto di lavoro, occupato da chi è stato protetto dal blocco (soprattutto uomini con contratto a tempo indeterminato). Secondo altri, invece, il blocco avrebbe impedito ai datori di lavoro di licenziare con facilità persone difficilmente ricollocabili in tempi brevi sul mercato, per assumere risparmiando giovani e donne. Come abbiamo scritto in passato, secondo alcune stime – da prendere con cautela – il blocco dei licenziamenti, insieme all’estensione generalizzata della cassa integrazione, avrebbe infatti permesso di evitare circa 600 mila licenziamenti. Studi scientifici che provino a fare chiarezza su questo punto, con dati analizzati in maniera più analitica, però mancano ancora.

Una posizione del primo tipo è stata espressa dalla Commissione europea, nelle raccomandazioni inviate all’Italia lo scorso 2 giugno. Qui l’Ue ha sottolineato che il nostro paese è stato l’unico tra gli Stati membri a introdurre il blocco dei licenziamenti (un’eccezione che avevamo analizzato in un pezzo di marzo scorso); che la misura ha favorito i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, e non i temporanei; e che i Paesi senza blocco non hanno registrato un numero di licenziamenti di gran lunga superiori ai nostri.

Fare paragoni di questo tipo non è però così immediato, come hanno sottolineato diversi esperti. È vero che l’Italia è stata di fatto un’eccezione nell’introdurre il blocco, anche solo se restringiamo il campo di azione ai grandi Paesi europei. Ma al di là di essere stata la prima travolta dall’arrivo della pandemia – in cui il blocco ha funzionato come diga protettiva iniziale – l’Italia è anche un paese in cui manca un sistema efficace che tuteli chi perde un lavoro e lo aiuti a trovarne uno nuovo.

Prima di vedere che fine abbiano fatto la riforma degli ammortizzatori sociali e le politiche attive per il lavoro, i due pilastri su cui dovrebbe poggiare una risposta alla lacuna appena vista, cerchiamo di dare una risposta alla domanda che ci siamo posti poco fa, su quanti saranno licenziati ora che il blocco è stato allentato.

Quanti sono i licenziamenti davvero a rischio

Dare numeri precisi è pressoché impossibile: siamo nell’ambito delle previsioni; le disposizioni delle ultime ore decise del governo hanno un po’ cambiato le carte in tavola rispetto a quanto previsto prima; e la campagna vaccinale, grazie anche all’arrivo dell’estate, sta aiutando la ripresa economica, al netto dei rischi legati alla diffusione di nuove varianti.

Nelle scorse settimane sono comunque circolate cifre enormemente diverse tra loro, sul numero di licenziamenti che avverrà adesso con lo sblocco. C’è chi ha ripetuto per giorni e giorni che i posti a rischio sarebbero oltre mezzo milione, altri meno di 100 mila. Come sempre bisogna chiedersi da dove provengano queste cifre.

A maggio su diversi giornali è stato scritto che secondo il Ministero del Lavoro e la Banca d’Italia i licenziamenti a rischio sarebbero circa 600 mila, per la precisione 577 mila. Questo dato è contenuto in un rapporto redatto dalle due istituzioni ed è composto dalle seguenti voci: 200 mila sono i licenziamenti stimati a maggio scorso riconducibili alla crisi economica causata dalla crisi; 360 mila sono i licenziamenti interrotti dal blocco nel 2020 e nel 2021, che si sarebbero verificati indipendentemente dalla pandemia; e 17 mila cessazioni involontarie nelle attività sportive, ricreative e nei servizi alla persona (10 mila nel 2020 e 6 mila nel 2021). Dunque la stima dei 577 mila licenziamenti a rischio mette insieme voci ben diverse tra loro, basandosi tra l’altro su un quadro economico di fine 2020, non ottimista come quello che stiamo vivendo adesso.

Una previsione molto più bassa – ma comunque non di poco conto – è stata poi pubblicata il 7 giugno dall’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), un organismo indipendente che vigila sulla gestione delle finanze pubbliche. Secondo l’UPB – che ha analizzato le disposizioni del “decreto Sostegni-bis”, ora in parte riviste dall’ultimo decreto del governo – «dal 1° luglio potrebbero verificarsi licenziamenti per circa 70 mila unità, plausibilmente scaglionati nel tempo man mano che si concretizzano le opportunità di turnover e di ricomposizione». Questo dato sarebbe in linea con il numero di lavoratori che si trovano «in condizioni di intensa e protratta» cassa integrazione, che in molti casi – quando dura per troppo tempo – è la vera e propria anticamera del licenziamento.

Vedremo nelle prossime settimane, dati concreti alla mano, quale sarà il reale impatto dello sblocco dei licenziamenti. È certo però che chi perderà il lavoro si troverà nelle mani di un sistema tutt’altro che pronto.

La riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive: dove sono finite?

Nei diversi approfondimenti che abbiamo scritto di recente sull’occupazione, abbiamo più volte ripetuto quanto sia urgente per l’Italia mettere in campo una riforma degli ammortizzatori sociali che protegga chi perde il lavoro o viene licenziato; e ripensare il sistema delle politiche attive per il lavoro, che deve aiutare chi non ha più un lavoro a trovarne un altro e che da tempo raccoglie risultati davvero deludenti. Partiamo dal secondo punto, che sembra al momento essere quello ancor di più in sospeso.

«L’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) è commissariata e le politiche attive per il lavoro sono uscite dall’agenda politica del nostro paese, con la conseguenza che non sappiamo cosa dire a chi rischia il licenziamento con lo sblocco e a chi il lavoro lo ha già perso in tutti i mesi scorsi», ha spiegato a Valigia Blu Lucia Valente, professoressa di Diritto del lavoro dell’Università La Sapienza di Roma ed ex assessora al Lavoro della Regione Lazio, nella giunta di Nicola Zingaretti. «A settembre ci saranno le elezioni comunali, quindi è molto difficile che i partiti vogliano introdurre grandi stravolgimenti nel breve termine».

A inizio giugno, su richiesta del Ministero del Lavoro, Raffaele Tangorra è stato nominato commissario straordinario di Anpal, che ha sostituito alla guida dell’agenzia il criticatissimo Mimmo Parisi, scelto nel 2019 dall’allora ministro Luigi Di Maio (Movimento 5 stelle). Dunque la situazione è per il momento congelata.

Negli ultimi mesi ci sono state alcune novità messe in campo nel settore delle politiche attive, ma nulla di stravolgente. Con l’ultima legge di bilancio è stato ripristinato l’assegno di ricollocazione per i disoccupati percettori della Naspi ed è stato approvato dalla Commissione europea il “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR), che alle politiche attive per il lavoro dedica, come abbiamo spiegato più nel dettaglio in passato, circa 4,4 miliardi di euro per il triennio 2021-2023. Il decreto-legge approvato dal governo Draghi il 30 giugno ha inoltre disposto l’istituzione di un fondo per il finanziamento delle attività di formazione dei lavoratori in cassa integrazione e in Naspi.

Al di là delle risorse economiche messe in campo, il problema resta la struttura con cui è concepito il sistema. «Il sistema attuale ha il difetto grave di essere messo nelle mani delle Regioni, perché la materia delle politiche attive per il lavoro è di competenza concorrente tra Stato e Regioni. Se Stato, per voce di Anpal, e regioni non parlano, e non si trova un coordinatore del processo, con una visione chiara di cosa si vuole fare, con chi, con che tempi, con obiettivi precisi e misurabili, non si avranno mai politiche attive per il lavoro efficaci», ha sottolineato a Valigia Blu Valente, evidenziando un problema per certi versi molto simile alle falle riscontrate nella gestione dell’emergenza sanitaria di Stato e Regioni. «Tra l’altro esisterebbero già delle direttive approvate negli anni scorsi, ma che per varie vicissitudini, tra cui i tre cambi di governo, con visioni diverse, non si è riusciti a mettere in pratica per valutarne la validità».

Come abbiamo anticipato, le politiche attive sono una delle due gambe del sistema che dovrebbe tutelare chi è vittima di un licenziamento. Dall’altro lato ci sono gli ammortizzatori sociali, i cui limiti sono stati messi a nudo dalla pandemia.

Di recente il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha detto che entro luglio sarà presentata la riforma degli ammortizzatori sociali, ma fino a poche settimane fa diceva che sarebbe arrivata entro giugno. Nel PNRR questa riforma è inserita tra le cosiddette “riforme di accompagnamento”, ossia quelle non di primo piano, come riforma della pubblica amministrazione e della giustizia. «Perché il PNRR possa produrre benefici durevoli in termini di produttività e di qualità e quantità dell’occupazione prodotta, occorrono interventi per migliorare strutturalmente la performance del paese in termini di funzionamento del mercato del lavoro», si legge nel piano approvato dall’Ue. «In tal senso, un ruolo fondamentale può rivestirlo una riforma del sistema degli ammortizzatori sociali che miri a semplificare le procedure di erogazione e ad ampliare l’ambito dei destinatari degli interventi di sostegno al reddito. Una tale riforma mira a definire un sistema di ammortizzatori sociali più equo, sostenibile e capace di far fronte alle trasformazioni, nonché alle instabilità del mercato del lavoro supportando le transizioni occupazionali e attenuando l’impatto sociale delle crisi».

Al momento, però, un testo anche solo preliminare della riforma «ancora non c’è», ha ribadito a Valigia Blu Valente. In questi giorni la partita nelle trattative tra governo parti sociali sembra giocarsi soprattutto sui costi legati a introdurre un sistema più universale.

Pure in questo caso, secondo alcuni esperti, bisognerebbe intervenire a livello più di sistema, ragionando su come innovare le politiche attive per il lavoro, uscite dal dibattito politico. «Uno dei problemi principali in Italia è che le politiche passive e le politiche attive per il lavoro corrono su due binari paralleli che non si incontrano mai», ha spiegato Valente. «Da un lato abbiamo l’Inps, e dall’altro l’Anpal. Tenere separate queste due entità comporta l'assenza della chiave per far funzionare le politiche attive per il lavoro, ossia la condizionalità, quel principio in base al quale lo Stato ti dà un beneficio economico dal momento che hai perso il lavoro, ma che ti permette di inserirti in un percorso attivo di ricerca del lavoro».

In questo dibattito il grande elefante nella stanza resta il reddito di cittadinanza, che come abbiamo scritto di recente va ripensato: non più come politica attiva per il lavoro, ma esclusivamente come strumento di lotta alla povertà, come misura che svincoli dal lavoro. In tutto questo l’articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, che ha istituito il reddito di cittadinanza e stabilisce che questo sussidio è innanzitutto una «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro», resta così com’è.