Poliziotti virtuali, riconoscimento facciale, tecnologie biometriche, scoring algoritmico per gestire il controllo dei confini: è questa l’Europa dei diritti?

9 min letturaSe avete una pessima idea su come gestire i controlli di sicurezza e dei flussi migratori ai confini, basta riempirla di nomi e tecnologie altisonanti, e c’è una buona probabilità che l’Unione Europea ve la finanzi.

Si prenda “iBorderCtrl”, una sigla che sembra uscita da un Apple store, e invece identifica un progetto finanziato dall’UE con 4,5 milioni di euro, all’interno del programma Horizon 2020. La sua ratio e il suo funzionamento, raccontati nel dettaglio e in prima persona da The Intercept nel luglio 2019, descrivono un mondo in aperto contrasto con i nobili principi — “prima le persone”, una AI “degna di fiducia” — che vorrebbero l’Europa come un modello globale di innovazione a misura d’uomo, in cui progresso tecnologico e rispetto dei diritti fondamentali vanno di pari passo.

Mettetevi nei panni del cronista della testata nata in seguito al Datagate, che è riuscito a mettere alla prova il sistema nel corso della sperimentazione conclusasi ad agosto 2019, per svolgere tutte le formalità necessarie ad attraversare il confine tra Serbia e Ungheria.

Prima ancora di arrivare in aeroporto, dovete collegarvi a un sito, dal computer di casa, e caricarci l’immagine del vostro passaporto. Da lì in poi, a guidarvi attraverso le ulteriori procedure è un poliziotto virtuale, un avatar in uniforme che comincia dunque a porvi delle domande: nome, cittadinanza, motivo del viaggio, e via dicendo. Il cronista ha dovuto fornire risposte a voce, e con la webcam accesa, così che un software di riconoscimento facciale accoppiato a una improbabile macchina della verità potesse analizzare volto e movimenti oculari, a caccia di possibili bugie. A voi toccherebbe lo stesso.

Non è tutto. Finito l’interrogatorio viene rilasciato un QR code, da mostrare una volta raggiunto l’aeroporto ai controlli di sicurezza, dove vi viene anche presa l’impronta digitale. La guardia, tablet alla mano, verifica il codice e che il volto sul passaporto, il vostro, corrisponda a quello inserito nel sistema dall’avatar, così che il software possa finalmente computare un punteggio, da 0 a 100, che riassume se la macchina vi ha ritenuto veritieri o bugiardi. Naturalmente, persone con punteggi più bassi vengono catalogate nel sistema come individui a più alto rischio, e devono dunque sottoporsi a ulteriori controlli.

Poliziotti virtuali, riconoscimento facciale, tecnologie biometriche, scoring algoritmico: più che “prima le persone”, “prima la loro riduzione in dati”.

Più che Europa, Cina.

Ma funziona, almeno? Non nel caso del giornalista di The Intercept: “Il nostro reporter”, si legge, “ha fornito risposte oneste a tutte le domande, ma è stato considerato un bugiardo dalla macchina, con quattro risposte false su 16 e un punteggio di 48”. Il risultato è che la polizia ungherese che stava valutando i risultati della macchina della verità ha concluso che il sistema avrebbe suggerito “ulteriori controlli”, anche se poi “non sono stati fatti”.

Voi, specie se foste un migrante, potreste non essere altrettanto fortunati.

Si moltiplicano le richieste di trasparenza, ed è ora ci venga fornita

Ma questi sono aneddoti. Il problema più ampio che sottendono è che non abbiamo risposte che non siano aneddotiche circa il funzionamento di 'iBorderCtrl', nonostante la sperimentazione, già avvenuta ai confini di Ungheria, Lettonia e Grecia, sia conclusa da più di un anno e mezzo, e nonostante si tratti di un sistema tanto invasivo nei diritti fondamentali delle persone. Evidentemente la trasparenza algoritmica, per le istituzioni europee, riguarda le piattaforme digitali molto più che i propri distopici programmi di ricerca.

E tuttavia, faticosamente, qualcosa si è mosso. Nel marzo 2019 per esempio, l’eurodeputato dei Pirati tedeschi, Patrick Breyer, ha intentato una causa contro la Research Executive Agency (REA), l’agenzia che gestisce il programma, proprio per ottenere maggiore trasparenza, e qualche debita spiegazione, circa una tecnologia che definisce (a ragione) “pseudoscientifica e orwelliana”. La notizia più recente è che il 5 febbraio il caso è giunto a un'audizione davanti alla Corte di Giustizia europea e, a quanto riferisce lo stesso Breyer, i giudici avrebbero pressato l’agenzia “intensamente e in modo critico per oltre un’ora”.

Non solo: la Corte avrebbe anche avuto a disposizione documenti finora tenuti riservati, che dimostrerebbero che la tecnologia a base di AI utilizzata conterrebbe informazioni circa “caratteristiche etniche” delle persone sottoposte ai controlli di iBorderCtrl. Lo stesso sito della Commissione UE, del resto, conferma che la guardia virtuale del progetto è “personalizzata a seconda di genere, etnia e lingua del viaggiatore”.

Una questione estremamente delicata, che già sta facendo discutere per le accuse rivolte a Huawei, Alibaba e Dahua nella terribile persecuzione degli Uiguri da parte del regime cinese.

Se il tutto si aggiunge all’idea, priva di prove ma contenuta in documenti ufficiali, secondo cui le espressioni facciali si rivelerebbero “biomarcatori dell’inganno” utili a “semplificare il lavoro di identificazione degli immigrati illegali da parte delle guardie ai confini", viene davvero da chiedersi con Natasha Lomas a che servano le procedure di autovalutazione etica attraverso cui il progetto — così come altri simili, da ROBORDER a TRESPASS — è passato per ottenere i fondi.

“Non c’è scrutinio pubblico, non c’è coinvolgimento del parlamento o delle NGO. Non c’è un organismo etico (indipendente) che passi al vaglio tutti questi progetti. È l’intero sistema a essere costruito nel modo errato”, dice Breyer a Lomas, prima di concludere che il motivo per cui progetti simili vengono comunque intrapresi non ha niente a che vedere con un contributo alla scienza o al bene pubblico. “Il vero scopo è promuovere il settore — sviluppare cose da vendere”. Una visione cinica ma a quanto sappiamo realistica, che ben si accompagna all’inversione di priorità nei documenti sulle future regole europee sull’AI, in cui a tanto vago parlare di diritti corrisponde, poi, un focus ben più concreto sugli imperativi di business.

In un commento inviato via mail a Reuters, un portavoce della Commissione Europea ha sostenuto che non tutte le idee messe alla prova debbano necessariamente tradursi in strumenti realmente operativi: “Non ci si aspettava che iBorderCtrl producesse tecnologie o prodotti pronti all’uso”. Sarebbe interessante dunque, e a maggior ragione, capire cosa ci si aspettasse.

Fortunatamente, Breyer non è il solo a chiederlo. Il Centro Hermes per la trasparenza e i diritti umani digitali è infatti riuscito, tramite richieste di accesso agli atti, a ottenere una serie di documenti circa il progetto, riguardanti per esempio le sue strategie comunicative e alcuni dettagli dei sistemi impiegati.

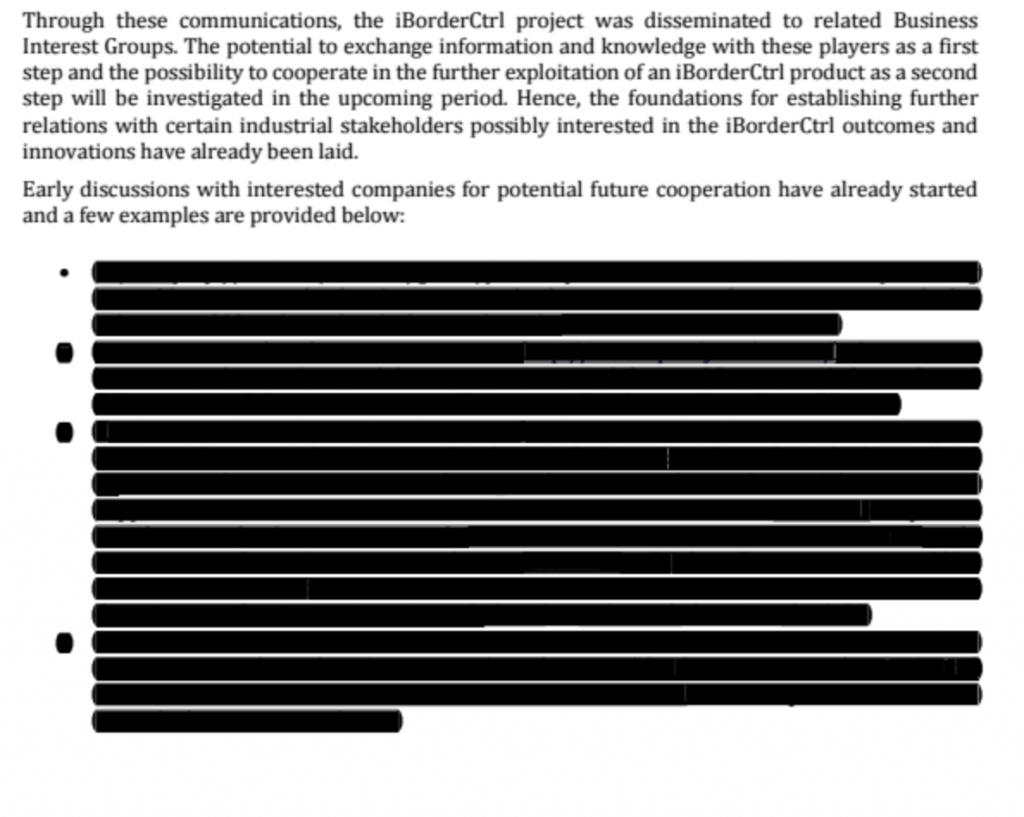

I documenti sono tuttavia fortemente redatti, con intere pagine oscurate, per — si legge nella risposta della REA alle richieste del giornalista e ricercatore Riccardo Coluccini — tutelare la privacy e gli interessi commerciali dei soggetti coinvolti. Tra le parti oscurate, figurano per esempio proprio quelle che farebbero comprendere “la possibilità di cooperare” con gruppi di interesse economico (Business Interest Groups) “per un ulteriore sfruttamento di un prodotto iBorderCtrl” in futuro.

Non esattamente una sperimentazione fine a se stessa, insomma. Anche se, come rivelato dagli attivisti greci di Homo Digitalis, i test sembrano essere stati molto più ipotetici, fictional, di quanto si pensi. Grazie a una petizione al parlamento greco nel novembre del 2018, e a una richiesta di accesso agli atti, i membri della no profit per i diritti digitali sono riusciti a sapere che nella sperimentazione greca del software non è stato coinvolto nessun reale viaggiatore: a impersonificarne il ruolo, sono state le stesse guardie ai confini e ufficiali di polizia.

L’automazione contro i migranti, dentro e fuori i confini europei

Ma il problema è ben più grave ed esteso del solo iBorderCtrl. La mancanza di trasparenza riguarda infatti quello che ormai si configura come un vero e proprio ulteriore settore della sorveglianza, diffuso anche nel nostro paese, e di cui l’Unione Europea si sta facendo addirittura soggetto esportatore al di fuori dei propri confini, fornendo potenti e controversi strumenti di controllo anche a paesi conosciuti per non rispettare i diritti dei migranti e dei propri cittadini.

A illustrare cosa ciò significhi per l'Italia è stata l’attività di inchiesta di IRPI, che ha mostrato come “a novembre 2020 il Ministero dell’Interno” abbia “chiuso un bando di gara per individuare il miglior sistema il riconoscimento facciale da utilizzare in tempo reale sui migranti”.

Si tratterebbe dell’ennesima evoluzione del sistema SARI, in uso dal 2017 dalle forze dell’ordine italiane. “Nell’avviso esplorativo il Ministero sottolinea gli obiettivi di questo potenziamento”, spiega IRPI: “utilizzare SARI Enterprise (che compara un volto a un’immagine presente nei database della polizia, ndr) anche per verificare l’autenticità delle foto nei documenti e usare SARI Real-Time (che permette invece il monitoraggio di stream video in tempo reale, ndr) come «sistema tattico per monitorare le operazioni di sbarco e tutte le varie tipologie di attività illegali correlate, video riprenderle ed identificare i soggetti coinvolti»”.

Il tutto, di nuovo, avvantaggiandosi di fondi europei (questa volta per la sicurezza interna) e in più ignorando le richieste di chiarimenti del Garante Privacy. La questione è stata anche recentemente rilanciata a livello internazionale all’interno della campagna #ReclaimYourFace, con precise domande circa numeri e usi dei volti contenuti nei sistemi utilizzati. Come ha scritto EDRi, da tempo Wired Italia ha rivelato che otto su dieci dei volti contenuti nei database usati da SARI appartengono a stranieri, anche se ancora non sappiamo quanti di essi siano migranti.

Nel 2019, un rapporto di Data & Society in collaborazione con CILD aveva già messo in guardia le istituzioni, cercando di metterle al riparo da false — e illusorie — soluzioni in odore di soluzionismo tecnologico:

“(...) le tecnologie e i processi coinvolti nell’identità digitale non forniranno soluzioni facili facili nell’attuale contesto migratorio e di asilo. Le tecnologie basate sui dati di identità introducono un nuovo strato sociotecnico che può esacerbare pregiudizi, discriminazioni o squilibri di potere esistenti.”

E ancora:

“Nell’attuale clima politico in Italia e in altri paesi dell’Unione Europea (UE), l’aggiunta di nuovi sistemi di identità digitale che promuovano l’efficace attuazione della politica esistente non è una risposta adeguata. Ciò che è necessario adesso è una base di conoscenze sui pericoli di tipo tecnico e burocratico, le difficoltà di difendere la privacy e ottenere un consenso pieno e informato e le sfide della protezione dei dati di identità per tutti gli attori nell’ecosistema.”

È stata poi Privacy International a rivelare, lo scorso novembre, come l’UE non si limiti a finanziare progetti di questo tipo entro i confini europei, ma che stia anche esportando sistemi di sorveglianza al di fuori dei propri confini.

Specie a partire dalla crisi migratoria del 2015, e in concomitanza con l’ascesa di forze politiche a vario titolo definite "populiste", ma sempre anti-immigrazione, l’Unione Europea ha preso ad "addestrare, influenzare le norme e sviluppare database biometrici massivi" nei paesi limitrofi, così da evitare che i migranti potessero raggiungerne i confini.

Nel Niger, si legge, 11,5 milioni di euro sono stati destinati tramite un fondo europeo all’acquisto di droni, videocamere e software di sorveglianza, inclusi centri per intercettazioni e IMSI catcher, “un sofisticato strumento di sorveglianza in grado di condurre il monitoraggio indiscriminato di tutti i telefoni cellulari in una determinata area” — il tutto in un paese che reprime il dissenso e in assenza di tutele di legge.

La Bosnia, dai cui confini continuano a provenire strazianti (e ignoratissime) immagini di migranti al gelo in condizioni inumane, ha ricevuto un sistema di intercettazioni dal colosso svedese Ericsson e strumenti di identificazione biometrica da NEC.

Un “sistema di video-controllo automatico e intelligente” è finanziato dall’UE al confine tra Ucraina e Bielorussia, con telecamere e scanner in grado di riconoscere le targhe dei veicoli in avvicinamento al confine e allertare le autorità con informazioni utili prima che vi giungano.

Perfino in Libia, dove è tristemente nota l’organizzazione del sistema migratorio, l’Europa ha destinato oltre 42 milioni di euro nel 2019, sempre per i controlli ai confini.

Insomma, come confermato anche dalle recentissime rivelazioni dell’inchiesta ‘Lobbying Fortress Europe' del Corporate Europe Observatory, un “border-industrial complex” si sta facendo rapidamente e cocciutamente largo all’interno delle politiche europee — a suon di lobbismo da parte dell’industria della sicurezza biometrica. E non sempre, di nuovo, in modo trasparente.

L’inchiesta rivela 17 incontri organizzati da Frontex, l’European Border and Coast Guard Agency, con almeno 108 aziende del settore, e una costante assenza: quelle delle organizzazioni per i diritti umani. Secondo i documenti rivelati nell’inchiesta, in diverse occasioni questi incontri diventano l’occasione in cui presentare e proporre nuove soluzioni tecnologiche alle autorità che pattugliano i confini, dai sistemi di riconoscimento e sorveglianza a piattaforme digitali “smart” di “intelligence marittima” (“as a service” e con analisi automatizzate) passando, si legge, per sistemi biometrici e di riconoscimento del battito cardiaco (per rivelare, per esempio, la presenza di individui nascosti all’interno di un camion)

È questo il modello di umanità e civiltà, anche attraverso la tecnologia, che l’Europa intende esportare nel resto del mondo, nel nome del primato dei diritti e delle persone?

Foto anteprima di Gerd Altmann via Pixabay