Contro lo storytelling

8 min letturaContro il primato dello storytelling, per un racconto pubblico dello storytelling

Lo storytelling come motore di cambiamento e manipolazione del consenso è un tentativo di escludere scientificamente la noia dal discorso politico e pubblico. È un modo per assumere che il pubblico possa recepire solo ciò che ne stimola la fantasia, l’immaginazione, l’emotività, gli istinti, la memoria, e che non ci sia nulla di nocivo (o almeno, che i benefici superino i danni) nell’accettare quell’assunto.

Lo storytelling è in parte fisiologico – non solo in politica: nell’umano, da sempre; ma diventa un fattore politico rilevante, addirittura primario, in proporzione allo scomparire della politica. La situazione attuale ne fornisce sintomi preoccupanti, tra programmi che diventano punti in slide, ideologie – l’idea stessa di “ideologia” – dipinte come accozzaglia da museo (una credenza pienamente ideologica, peraltro) e riduzioni dei partiti in persone, delle misure in slogan, dei numeri in interpretazioni, e delle storie – dunque – in tutto.

La storia prima del contenuto

Per questo accettare il primato dello storytelling, per quanto possa sembrare adatto, naturale (che ideologia sarebbe, altrimenti) a questa società dell’immagine iperconnessa, è nocivo, e in misura ben superiore ai benefici che arreca: perché premette a qualunque discorso politico che la storia venga prima del contenuto, e che dunque le interpretazioni vengano sempre e comunque, strutturalmente e gerarchicamente, prima dei fatti.

La storia, rispetto alla cronaca, ha un grado di separazione ulteriore dal reale (del resto, lo deve semplificare ed esemplificare): e la politica, affidandosi interamente alle mani dei cantori della comunicazione politica, ha finito per adagiarsi in quella lontananza - proprio ora che i livelli di contatto e fiducia con gli elettori sono ai minimi.

Speranze vuote

Ma se l’ideologia riguarda all’essenza, dice Žižek, la forma del desiderare, il peccato originale del primato dello storytelling è assumere che tutto ciò che realmente conta nell’indirizzare il consenso, molto cinicamente, sia la speranza nuda, la speranza in sé, sostanzialmente vuota, di slogan come “viva l’Italia”, “Italia col segno più”, “Italia riparte” e tutte le altre riedizioni contemporanee del più celebre e visionario “Forza Italia” (ma questa è “la volta buona”!): di slogan, cioè, che non comunicano in sostanza che loro stessi, senza alcun contenuto empirico, senza alcun grado di realtà.

Esortazioni, preghiere: la politica è diventata una metafisica in cui tutto è inconoscibile e proprio per questo - qui sta il cinismo - meritevole della nostra più devota dedizione. Soprattutto, della nostra più devota fiducia.

Certo, di per sé questa sorta di religione politica senza contenuto non reggerebbe. Per reggere, la speranza va - appunto - infarcita di storie: dev’essere nuda, ma abbellita. E dunque personalizzata (a che servono i “Big Data” altrimenti?), emotiva, recitata, interpretata, situata in una narrazione in cui ci si possa identificare, come se i politici fossero principalmente ed essenzialmente attori, la politica teatro ed entrambi niente altro che seduzione, intrattenimento ma che coinvolge, sconvolge, suscita passioni irrefrenabili a getto continuo - un innamoramento virale a ogni polemica.

Il risultato è che si discutono riforme come fossero già fatte quando nemmeno se ne conosce il testo, che ci si indigna più per un tweet su Pasolini che per una modifica all’architettura costituzionale, e che insomma la politica pare procedere come una TEDx Conference di Dave Lieber: si comincia con una storia, autobiografica; poi lo storyteller fa notare al pubblico quanto è sorridente, in quel momento (l’inquadratura conferma!), proprio perché ha ascoltato una storia e non un noioso elenco di concetti (così che, si suppone, ha dovuto immaginare, non riflettere); e infine lo stesso cantastorie nota l’improvviso rabbuiarsi dei volti e il moltiplicarsi degli sbadigli perché raccontare “come lo storytelling cambia il mondo” non è un granché, come pezzo di storytelling.

Nell'ideologia dello storytelling

Ma è peggio di così. Ormai la parola “storytelling” è finita (evidente contrappasso) all’interno di una precisa ideologia dello storytelling. È una parola che suppone già un insieme di concetti: che le ideologie siano finite e si viva in un’era “postideologica”, al di là di destra e sinistra, in cui hanno dignità di esistenza solo le “storie concrete” delle “persone comuni” (quelle, in termini di consenso elettorale, che chiedono solo “soluzioni a problemi reali”). Che i dettagli non contino, e sostanzialmente tutto sia “dettaglio”: come ha detto Matteo Renzi in un’intervista al Messaggero, “i numeri interessano agli addetti ai lavori”, ciò che importa - il cuore del suo programma politico - è “restituire speranza all’Italia” (un oppiaceo, in sostanza).

La parola “storytelling”, ancora, presuppone che la comunicazione debba prevalere sulla politica - o che, quantomeno, il suo ruolo sempre più istantaneo, “in tempo reale”, pervasivo, personalizzato, disintermediato e reintermediato tramite stuoli di propagandisti da social network, giustifichi il fare di ogni racconto un’arma di manipolazione a fini di consenso politico.

Bernays, la propaganda e le storie

Il problema non è liberarsi dello storytelling: è semplicemente impossibile. L’era dell’abbondanza di contenuti è anche l’era dell’abbondanza di storie. Per necessità: quanti elenchi di concetti potremmo scorrere, anche a volerlo fare, in un giorno passato tra tv, colleghi, amici, social network, la radio, il tg, il giornale al bar e via dicendo? C’è troppo. E quindi occorre semplificare.

Non è un problema nuovo: si era posto all’alba della propaganda di massa, agli inizi del secolo scorso. La propaganda, scriveva Bernays negli anni Venti, può essere positiva, perché serve a costruire il consenso in modo da soddisfare e insieme semplificare i desideri dei cittadini. Idea attuale a maggior ragione oggi che i concetti sono tanti, sempre di più (è l’era delle rivoluzioni, giusto?), i mezzi di comunicazione pure, il tempo sempre meno e i costi degli stimoli tendenti a zero: senza propaganda non se ne esce.

Il problema è quando semplificare diventa distorcere. Banalmente: poteva andare altrimenti? Lo strumento che Bernays difendeva con un misto di realpolitik (non se ne potrà più fare a meno), pragmatismo (di per sé non è né buono né cattivo, ma neutro) e utopia (il manipolatore sarebbe stato "invisibile", ma razionale) è diventato il martello al servizio dei totalitarismi, e ancora oggi i regimi più spietati al mondo si reggono anche (soprattutto?) grazie alle storie sui loro leader - oltre che su loro stessi, e sul loro ruolo all’interno della storia raccontata dal potere del leader.

Ma è nelle società democratiche che Bernays vedeva attuarsi l’idea, centrale, della necessità di una “manipolazione conscia e intelligente” di “abitudini e opinioni” delle masse. Certo, propaganda e storytelling non sono lo stesso, ma in quell’istinto alla distorsione, connaturato allo strumento perché connaturato in chi lo usa, i distinti si toccano, eccome se si toccano.

Non serve dunque andare all’importanza, evidentissima, delle strampalate fantasie narrate sulla dinastia dei Kim in Corea del Nord: lo stesso accade con la censura in Cina (anche su Internet deve regnare la “speranza”, in questo caso chiamata “armonia sociale”), e con la costruzione del mito di Vladimir Putin in Russia o di Recep Erdogan in Turchia.

Mito del "digitale" e primato dello storytelling

E no, non basterà ricorrere alla retorica di “Internet” e del “digitale” come alternativa: entrambi sono, al contrario, uno degli strumenti primari attraverso cui lo storytelling di Stato (dittatoriale) si mantiene e diffonde - quel che è peggio, con nuove e insidiose forme, dal trolling filogovernativo organizzato (e remunerato) alle operazioni di hacking e distruzione psicologica dei dissidenti (lo fa la democraticissima Gran Bretagna).

Peraltro quella retorica “soluzionista”, secondo la terminologia di Morozov (che vede cioè ogni problema come un “bug” risolvibile tramite un “fix” tecnologico), è pienamente inserita nell’orizzonte del primato dello storytelling: quella della tecnologia e dell’innovazione sempre rivoluzionaria e salvifica è una delle principali armi con cui i manipolatori del consenso possono cercare di alleviare la sensazione di stantio e rigetto che emanano davanti alle opinioni pubbliche, e provare a presentarsi come “progressisti” che amano Apple e Google, usano il tablet in trasmissione, stringono la mano a Bono (che è gratis su ogni iPhone) e ogni volta che possono pronunciano la parola “startup” come un apriti sesamo.

È un caso, per fare un esempio recentissimo, che la Camera abbia approvato una mozione riguardante i diritti in Internet con 437 favorevoli e zero – zero – contrari? È perché temi come li diritto all’oblio, la crittografia, l’anonimato, la libertà di espressione e la privacy online sono privi di ogni profilo di ambiguità e non generano alcuna tensione tra persone, posizioni e valori (allora andrebbe spiegato perché sono tra i problemi chiave della nostra era), o è invece perché il "governo della rete" è diventato una ideologia cui nessuno ha il coraggio di opporsi, così come nessuno osa contrastare, almeno in linea di principio, la storia che vuole il “digitale” e “Internet” (i sinonimi innocui e sterili di quei problemi) sempre portatori di posti di lavoro (i dati sono molto complessi, ma dicono spesso il contrario), democrazia (no), opportunità per le fasce più povere della popolazione (di nuovo, no) e servizi essenziali per tutti (a sostituire lo stato sociale, suggerisce Morozov, potrebbe essere nostro malgrado la retorica della sharing economy)?

È ovvio che l’unanimità è esclusa da uno scenario in cui si parli di contenuti, e non di niente. Ma l’unanimità salva la faccia alla politica, ancora per un poco. Per questo il primato dello storytelling coincide (a parole, naturalmente) così spesso – in Renzi, in Obama, ma perfino in Putin e Xi Jinping – con quello dell’“innovazione”, del “digitale” e di “Internet” (sempre libera, ci mancherebbe! – basta non impegnarsi davvero in alcuna misura a tutela degli utenti), e di conseguenza di tutto ciò che regge proprio il primato delle storie sui fatti.

Narratori che ci dicono di esserlo, nell'era in cui lo siamo tutti

Siamo condannati a convivere con lo storytelling, dunque. Il punto è imparare a capirlo, e soprattutto pretendere che la politica fornisca ai cittadini i mezzi per farlo. Nessuno vieta al cantastorie di presentarsi come tale: ma almeno non pretenda di stare raccontando altro da storie.

È questo l’inganno collettivo da cui dovremmo imparare a uscire, non fosse che non è affatto semplice. E non è semplice perché ognuno è uno storyteller, da quando i social media sono diventati a tutti gli effetti un contesto politico: e così ogni dinamica di consenso si crei spontaneamente, o quasi spontaneamente, in quei luoghi, diventa un fattore di disturbo a cui la narrativa della politica deve adeguarsi. È ovviamente la morte di ogni progettualità e visione politica - ma basta chiamarla “postideologia”, e passa lo spavento.

Non basta dunque lo storytelling per vincere in politica. Non ancora, almeno. Quelle storie devono essere in qualche modo congruenti, e in modo credibile, strutturato, alle dinamiche emergenti del consenso social. Televisivo, e social, naturalmente. Se ogni persona, ogni singola persona, è diventato uno storyteller - o è strumentalizzabile come storyteller a proprio tutto vantaggio, come ha fatto recentemente Mark Zuckerberg con un contadino indiano che lo ringraziava tanto per avergli donato Internet (meglio, una sua parodia) – significa che nessun comunicatore, per quanto abile, può gestire tutti i flussi comunicativi pubblici. Nemmeno la maggior parte; a volte, semplicemente nessuno (chiedere ad Hacking Team).

Se ognuno di noi racconta continuamente la propria storia su Internet, nel luogo pubblico per eccellenza, dunque, le storie non potranno mai sparire dall’orizzonte della politica: al contrario, dovranno diventare – per emergere, esistere – sempre più tipiche, sempre più mitizzate, e chissà, scadere forse necessariamente nell’epica ridicola del leader di turno che già oggi caratterizza i tentativi più mediocri di narrazione politica.

Per noi che quelle storie le subiamo, come cittadini, è una buona notizia. È la speranza che quei miti, in quanto tali, diventino sempre più visibili. E sempre più grotteschi. A un certo punto, il reale - con la sua logica, il suo raziocinio, la sua severità - irrompe, anche nelle storie. E non è il caso che la politica faccia la fine di Lost: che anneghi cioè non tanto o non solo per l’implausibilità del suo racconto ma, contraddizione massima, proprio per la noia che voleva a ogni costo evitare con tutto quell’implausibile.

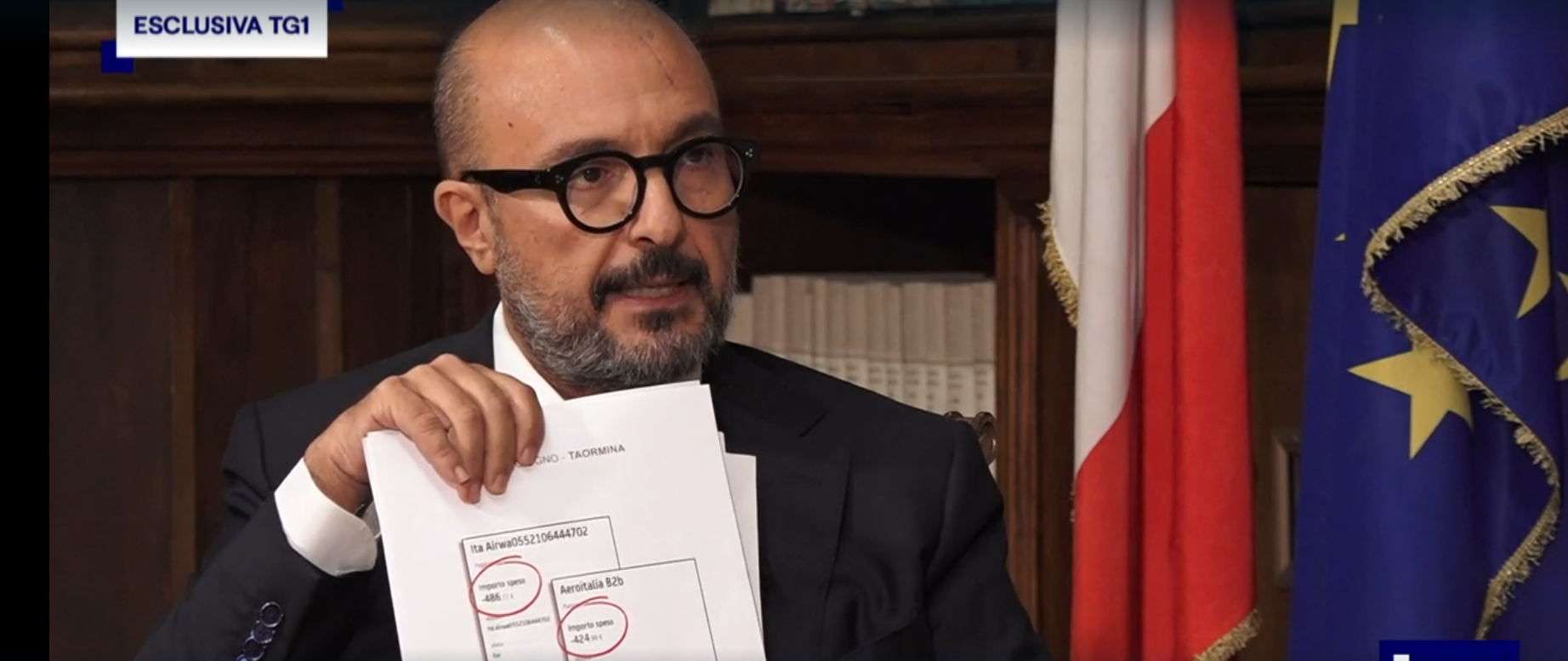

(Immagine tratta dal libro di Christian Salmon "La politica nell'era dello storytelling")

Leggi anche la risposta di Dino Amenduni > Rinunciare allo storytelling sarebbe un regalo ai potenti