L’indignazione per la censura (inesistente) dei potenti da parte delle piattaforme e il silenzio davanti alla censura di Stato di milioni di cittadini

8 min letturaDa quando mezzo mondo è insorto per la (inesistente) censura che le piattaforme digitali avrebbero operato sulle incitazioni alla violenza di Donald Trump, si è verificata, nel mondo, ogni sorta di (realissima) censura.

Se ne è parlato, tuttavia, molto meno. Anzi, a parte generiche dichiarazioni di condanna — solo in alcuni casi, perlopiù tweet di circostanza privi di reali conseguenze — quasi nulla. Viene così il paradossale pensiero che nel dibattito pubblico contemporaneo sia più facile mettere rumorosamente sul banco degli imputati le scelte, buone o cattive, che i social media prendono secondo i loro termini di servizio rispetto a quelle di autorità statali, autoritarie e (nominalmente) democratiche, che reprimono.

Leggi anche >> Trump, la libertà di espressione e l’ipocrisia di giornalisti e politici

Social network privati che cercano, pur se goffamente e in ritardo, di rimuovere la violenza dai propri servizi fanno più scalpore di governi che ricorrono alla violenza legale per soffocare e punire legittime opinioni di dissenso. Su quest'ultima tipologia di censura, molto meno ipotetica e controversa, tende per qualche ragione (e non certo da oggi), a calare più facilmente un brutta cappa di silenzi.

Se infatti le Nazioni Unite e svariate organizzazioni che si occupano di diritti digitali alzano da tempo la voce in difesa di quelli che si possono definire, questa volta non a sproposito, oppressi, gli insorti anti-social, le Candide voci levatesi in coro a difesa degli inesistenti diritti di un estremista di incitare alla violenza sembrano al contrario tacere.

O sono io a essermi perso grandi mobilitazioni di intelligenze individuali e collettive in aiuto dei repressi?

Vorrei augurarmelo, ma le evidenze a mia disposizione mi costringono a escluderlo. Eppure in tutti questi casi ci sarebbe da dire, eccome, in difesa della libertà di espressione — non degli estremisti violenti di essere tali in contesti in cui alle parole possano concretamente seguire i fatti, ma dei comuni cittadini che osano dissentire dal proprio governo, e per questo subiscono reali violenze e abusi. Si pensi al breve e incompleto elenco proposto qui di seguito, riguardante solo alcuni degli eventi più recenti.

Spegnere Internet piace a regimi e democrazie

Nel Myanmar, per esempio, il regime militare insediatosi con un colpo di Stato — dopo avere spento prima Facebook, poi anche Twitter e Instagram con l’accusa di diffondere “fake news” (una delle scuse preferite dagli autocrati in tutto il mondo, anche durante la pandemia) — ha spento direttamente l’accesso all’intera rete Internet, proprio mentre migliaia di persone si riunivano per manifestare a difesa della democrazia. La connettività, riporta la BBC citando l’osservatorio di NetBlocks, permarrebbe appena al 16%. A questo modo, scrive la NGO Access Now, “la comunità globale non può vedere cosa stia accadendo a cittadini che vivono sotto un regime militare in un paese devastato da una storia di violenza militare”.

Internet has been completely shutdown in #Myanmar, raising grave concern for millions of residents.

The global community cannot see what’s happening to people under military rule in a nation with a devastating history of military violence. #KeepItOn https://t.co/LrvftZdwai pic.twitter.com/IgX6am8cUT

— Access Now (@accessnow) February 6, 2021

A poco o nulla sembrano essere nel frattempo servite le richieste della comunità internazionale di ripristinare telecomunicazioni, diritti umani e democrazia.

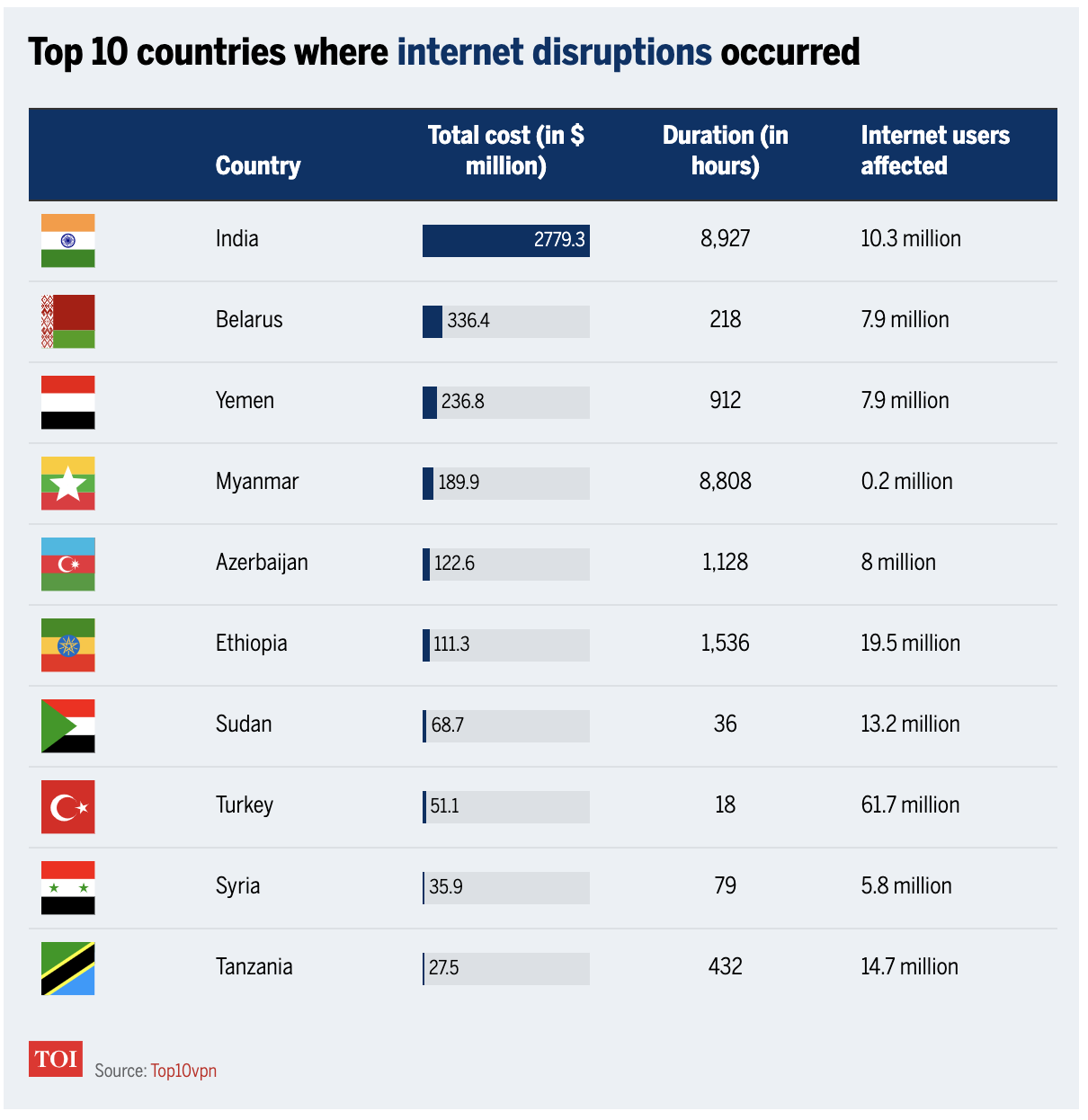

Qualcosa di simile è avvenuto in India, dove non si registrano nemmeno più tweet e dichiarazioni solidali anche se gli shutdown della rete sono la regola, non l’eccezione. E no, non è un’iperbole. Nel solo 2020 i blackout di Internet hanno avuto una durata complessiva di 8.927 ore, primo paese al mondo, per un danno economico stimato in 2,8 miliardi di dollari, che va aggiungersi a quelli, incalcolabili, ai danni dei cittadini indiani. L’india detiene anche il record di durata di un singolo shutdown: nel Kashmir la connettività 4G è stata infatti pienamente ristabilita solo nei giorni scorsi, dopo 18 mesi dal primo blocco imposto, insieme ad altre misure repressive, a seguito della revoca dell’autonomia della regione a maggioranza musulmana da parte del governo.

Ora, in quella che dovrebbe essere la più popolosa democrazia del mondo il blocco di Internet, come già raccontato da Valigia Blu, si è ripetuto puntualmente in concomitanza con le proteste dei contadini. Proteste che hanno trovato la solidarietà di Greta Thunberg e Rihanna più che di governi, istituzioni e commentatori Occidentali.

why aren’t we talking about this?! #FarmersProtest https://t.co/obmIlXhK9S

— Rihanna (@rihanna) February 2, 2021

Ma si è andati oltre: non solo tecnologie di riconoscimento facciale sono state utilizzate dalla polizia per identificare i manifestanti nell’Uttar Pradesh e nella capitale Nuova Delhi, in assenza di qualunque regolamentazione specifica a tutela degli identificati. Il governo di Narendra Modi ha anche ordinato a Twitter di sospendere 250 profili di persone e organizzazioni che lo avevano criticato: attivisti, commentatori politici, e perfino una testata di giornalismo investigativo, Caravan, la cui unica "colpa" era stata di dare conto, proprio sul social network, del possibile coinvolgimento della polizia nell’uccisione di un manifestante.

L’azienda ha inizialmente ubbidito, ma solo sei ore dopo, e a seguito di un incontro tra un avvocato di Twitter e funzionari del ministero delle infrastrutture tecnologiche di cui ha dato conto BuzzFeed News, ne ha ripristinati diversi, sostenendo che l’ordine del governo violasse la libertà di espressione.

Come facilmente immaginabile, il governo indiano non ha gradito, e ha ordinato nuovamente il blocco — a cui ha aggiunto anche la minaccia di multe e addirittura di una detenzione fino a sette anni per gli impiegati dell’azienda. Si attendono ulteriori sviluppi, nel silenzio generale.

Regolare i social non è la risposta, se le regole sono da autocrati

Anche in Russia sono in corso da settimane proteste di massa in tutto il paese contro l’arresto e il conseguente processo-farsa ai danni del principale oppositore politico di Vladimir Putin, Alexey Navalny. In questo caso, le autorità internazionali hanno trovato il fiato per alzare la voce, ma le critiche non si sono soffermate sulla repressione digitale andata di pari passo a quella analogica.

Eppure anche qui, come in India, c’è chi sostiene che le tecnologie di riconoscimento facciale, sempre più diffuse nel paese anche grazie alla scusa del rispetto del distanziamento sociale durante la pandemia, siano state utilizzate senza regole dalla polizia per identificare i manifestanti — con arresti nell’ordine delle migliaia a ogni giornata di protesta, come sappiamo. Uno degli esempi più eclatanti riportati da Coda riguarda un tweet della scienziata politica Ekaterina Schulmann, che riferendosi al marito, il critico letterario Mikail Schulmann, arrestato e poi rilasciato, ha scritto: “Hanno fermato mio marito in metropolitana per controllare i suoi documenti, ripetendo le fatali parole ‘controllo facciale’”.

I social media locali hanno subito a loro volta forti ingerenze governative. Tutte, è bene notarlo per i tanti che chiedono “regole” e leggi” a mo’ di panacea di ogni male per l’ambiente digitale, sulla base di norme appositamente create. Come scrive Human Rights Watch, infatti, gli interventi normativi si sono moltiplicati, e in rapida — e tutt’altro che casuale — successione.

Il 10 gennaio una nuova norma ha imposto multe fino al 10% del fatturato annuale per qualunque azienda non rimuova contenuti “illegali”. Il 1 febbraio, un’altra è stata stesa per obbligare le principali piattaforme digitali a rimuovere qualunque contenuto sia ritenuto illegale dalla legge russa, precisando che per “contenuti illegali” si intendono, tre gli altri, gli appelli ai giovani a partecipare a proteste, contenuti che esagerino i numeri dei manifestanti, e — poteva mancare? — la diffusione di notizie fasulle circa le violenze della polizia in quelle circostanze.

Rapidamente, il Roskomnadzor, l’autorità che vigila sulle telecomunicazioni, è passato dalle minacce — a TikTok e VKontakte, il Facebook russo — alle multe vere e proprie — a entrambe le piattaforme, più Twitter e Facebook, per non avere rimosso 170 post che avrebbero incitato illegalmente alla protesta.

La censura di Stato diventa sempre più sofisticata

C’è poi il caso (dimenticatissimo) dell’Uganda, che fa capire come la censura dei governi sia sempre più sofisticata — e insieme quanti e quali problemi debbano affrontare le piattaforme digitali anche quando intendono mettere in campo sforzi concreti per limitare la diffusione di propaganda strutturata contro elezioni democratiche; ovvero, proprio la mancanza che ha rappresentato una delle principali accuse subite a partire da Brexit e dall’elezione di Donald Trump in poi.

Nel paese africano, infatti, Facebook aveva rilevato — come riassume la Global Network Initiative — iniziative di propaganda sistematica (“coordinated inauthentic behaviour”, nel suo gergo) volte a manipolare la formazione del consenso per le elezioni poi tenutesi il 14 gennaio 2021. Di conseguenza, il social network aveva rimosso svariati profili riconducibili a posizioni filo-governative e chiaramente falsi e duplicati, in un chiaro tentativo di astroturfing, cioè di gonfiare il consenso innaturalmente tramite metodi artificiali, facendolo sembrare tuttavia genuino, “dal basso”.

La risposta delle autorità non si è fatta attendere: il 9 gennaio sono state rese inaccessibili le piattaforme Google Play e l’App Store di Apple; l’11 bloccate Facebook, Twitter, Instagram e Whatsapp. Si dirà, come si è spesso detto in passato: poco male, in rete la censura si aggira sempre, per esempio tramite VPN. Ma le autorità ugandesi hanno pensato anche a quello, ordinando il blocco di oltre 100 servizi di VPN. Il 13 gennaio, cioè un giorno prima delle elezioni, è poi scattata l’opzione nucleare: il blocco temporaneo dell’intera rete Internet. “Anche se la connettività è stata ripristinata cinque giorni dopo”, scrive il GNI, “il governo ha ordinato che social media, app store, YouTube, GitHub e svariate VPN rimangano bloccate a tempo indeterminato”.

Ora, non serve scomodare discorsi generalisti e di principio sul ruolo democratizzante o totalizzante delle piattaforme digitali: sono discorsi che, perlopiù, lasciano il tempo che trovano. Come dimostra il caso della Tunisia, culla delle “primavere arabe” inizialmente messe in conto ai social media, e oggi vittima di ogni tipo di repressione, digitale e non, le questioni sociali e politiche sono sempre più complicate del loro solo rapporto con la tecnologia. E del resto, se "i social network" fossero causa necessaria di democrazia, la democrazia non dovrebbe stare arretrando ovunque a livello globale; mentre se invece fossero causa necessaria di tirannia, non si capisce perché i tiranni li dovrebbero volere spegnere.

Una domanda si può porre, però; e anzi, si deve porre: come mai la libertà di espressione ci appassiona e fa discutere quando riguarda (o riguarderebbe, come nel caso di Trump) le azioni di una piattaforma digitale, mentre ci lascia perlopiù indifferenti quando invece è frutto di precise, meditate scelte repressive da parte di autorità statali?

Temiamo più l'imperio di un colosso privato rispetto alla violenza legale dei governi autoritari e di quelli che dovrebbero essere democratici, ma nei fatti democratici non sono?

we often talk of the power of platforms. this reminds us of the continuing power of the state to repress expression, reporting, dissent & to impose that power on platforms. a continuing story of media interference in @narendramodi’s #India https://t.co/aKLTaRh2WC

— David Kaye (@davidakaye) February 3, 2021

Qualunque sia la risposta, sarebbe il caso di formularla, e parlarne. Perché le voci dei tanti che animavano il coro della discussione sui diritti digitali — e sui diritti e basta — servirebbero, eccome, non solo quando di mezzo ci sono quelli degli estremisti, dei leader politici e, più in generale, delle élite in Occidente, ma anche, e soprattutto, quando riguardano le vite quotidiane di semplici cittadini in tutto il resto del globo.

Immagine via Twitter/ Myat Thu